L’exception qui confirme la règle ? Nazli Madkour, Nawal El Saadawi et « Women and Art in Egypt »

Texte

« Il semble que la liberté apportée par l’art moderne ait eu des répercussions sur les femmes artistes égyptiennes, élevées dans des conditions sociales plus sévères qu’en Occident. Elles ont trouvé dans l’art l’abolition des liens, la possibilité de se libérer et de s’exprimer dans un langage qui n’a pas de frontières. »

Nazli Madkour, Women and Art in Egypt, 1989, p. 151

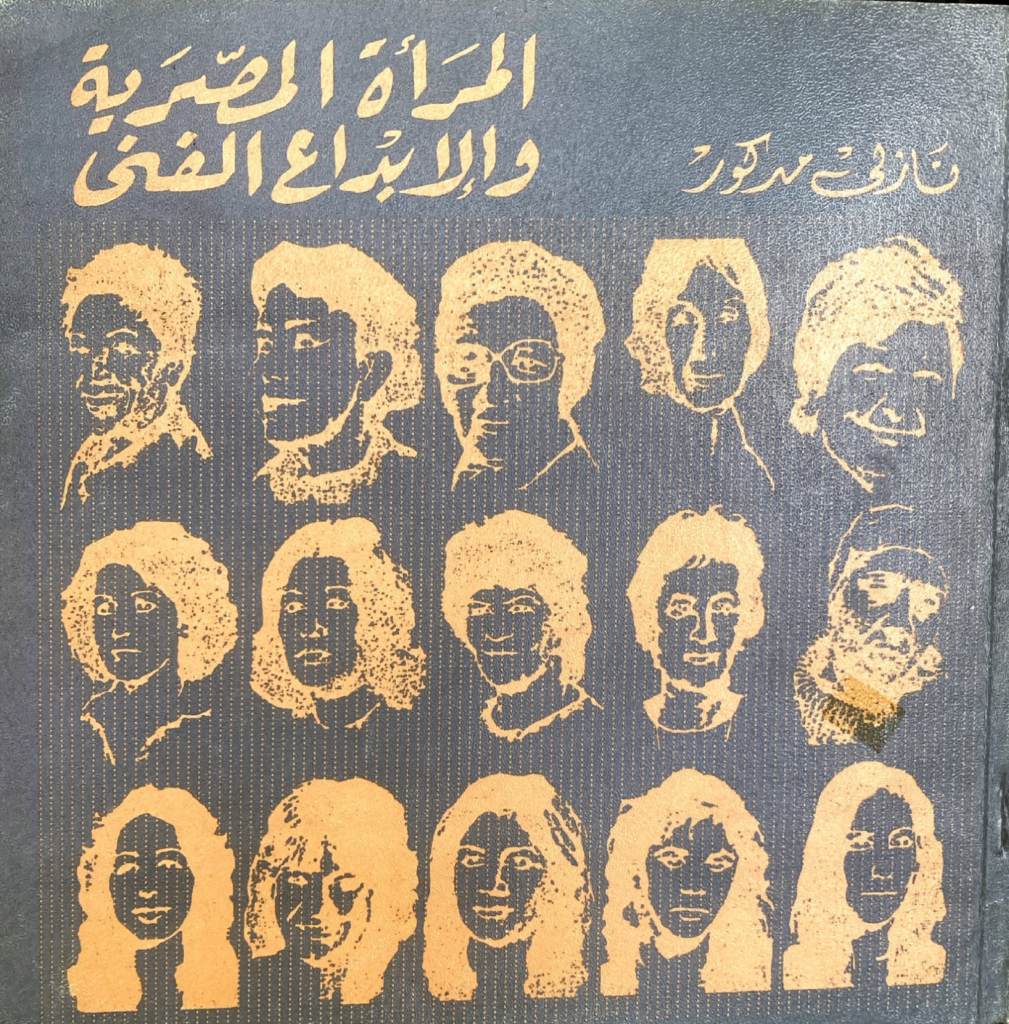

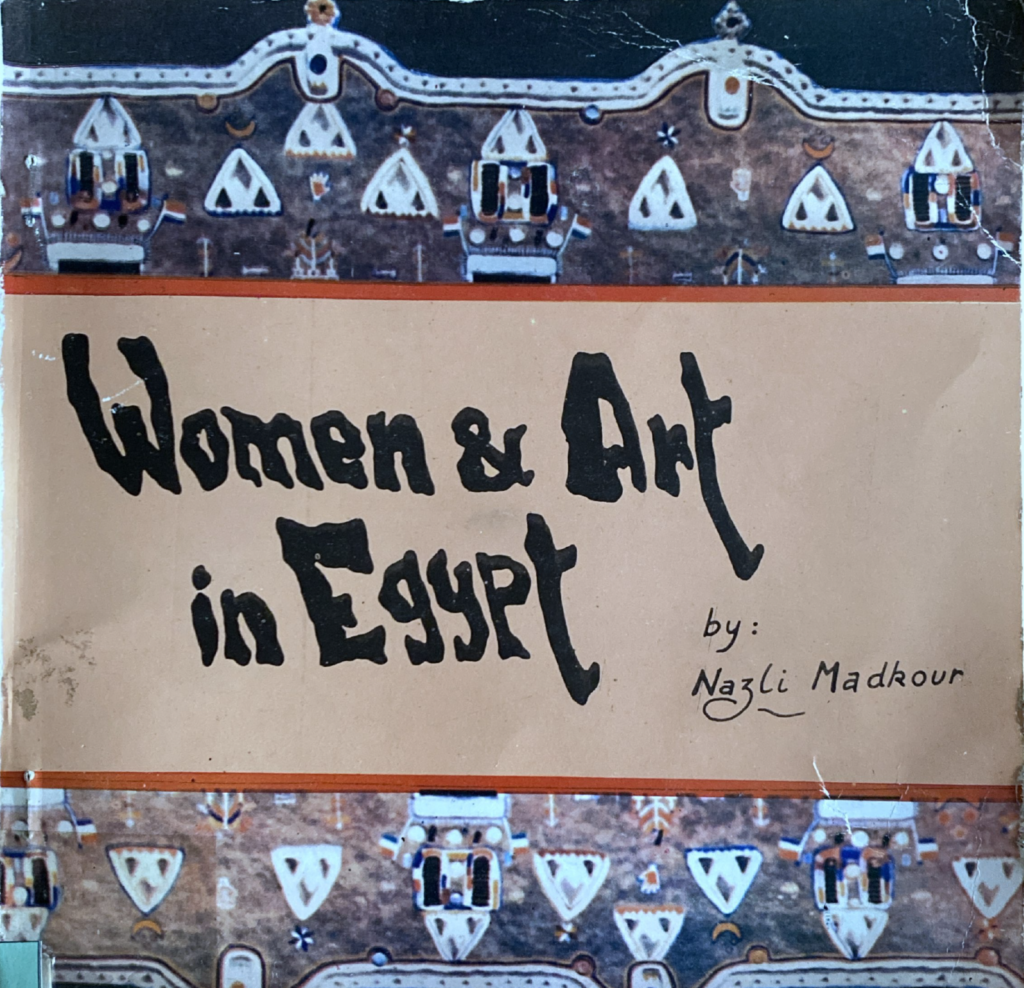

À la fin des années 1980, parce qu’elles se connaissent et se font confiance, Nazli Madkour, artiste égyptienne active dans la scène culturelle, et Nawal El Saadawi, psychiatre, écrivaine et militante politique féministe, s’accordent pour publier un ouvrage qui revient et fait la lumière sur le rôle des femmes artistes en Égypte. La publication voit le jour en 1989 sous le titre Les Femmes égyptiennes et la créativité artistique [المرأة المصريةوالإبداع الفني]. L’ouvrage est organisé comme suit : une table des matières ; une introduction-préface d’El Saadawi qui revient sur la série de livres alors lancée par l’association Maison de solidarité des femmes arabes ; un essai introductif de Madkour qui donne son titre à l’ouvrage ; les biographies unifiées, accompagnées des textes personnels de 17 artistes sélectionnées par Madkour – elle-même incluse dans cette liste. Madkour est alors une jeune artiste rapidement intégrée à la scène bien qu’encore en partie observatrice de celle-ci puisqu’elle vient de faire le choix exclusif et déterminé d’une carrière artistique. Comme c’est parfois le cas s’agissant des approches en histoire de l’art en Égypte, Madkour contribue à raison d’un essai revenant sur la genèse du rôle des femmes sur le territoire national, de l’Antiquité à nos jours. L’ouvrage, inclusif et valorisant le travail des artistes de plusieurs générations2 importantes, connait un succès certain. Tant et si bien qu’en 1991, le département de l’information du gouvernement égyptien [State Information Service] commande une édition anglaise. Madkour s’investit bénévolement afin d’élaborer les traductions et les adaptations nécessaires. L’ouvrage comptera 24 artistes et son titre et la couverture en seront changés. La préface d’El Saadawi, qui n’est pas citée, est remplacée par une préface du responsable de service. Le livre est imprimé et distribué par les services publics.

Bien que le travail de Madkour n’ait à l’époque pas fait l’objet d’enregistrements sonores, les conversations qui ont mené à l’élaboration de l’ouvrage traduit Women and Art in Egypt ont cependant pris place dans un respect et une confiance mutuels3. En plus des conversations, la voix des 24 femmes incluses dans l’ouvrage est « audible », puisque Madkour a l’idée de demander à chacune des artistes de rédiger un texte pour parler de son travail. De la poésie à la prose, en passant parfois par quelques lignes plus factuelles, ces textes sont autant de façon pour ces plasticiennes de se raconter avec leurs propres mots.

Contrairement à un contexte occidental où l’entretien devient un outil non seulement pour réviser l’autorité de la critique ou de l’historien.ne de l’art, et pour exhumer certaines artistes des processus de silenciation à l’œuvre, l’histoire spécifique de l’art moderne en Égypte a connu, selon ses actrices, un tout autre chemin. Non seulement, comme l’a montré la chercheuse Nadine Attalah, le projet de nationalisation socialiste nassérien a tracé la route d’un art social et accessible au peuple, incluant aussi bien les artistes femmes que les hommes (par des campagnes, des résidences, des bourses, des expositions dans tout le pays), mais en plus, l’art moderne est parfois considéré dès le début du XXe siècle en Égypte comme une « importation occidentale »4, qui n’a pas d’historique sur le territoire – et de surcroît pas d’historique de domination – et peut donc être investi aussi bien par les hommes que par les femmes.

Ce sont ces contradictions sur lesquelles revient pour ISSUE, l’artiste et autrice principale de la publication, Nazli Madkour.

Olivia Fahmy [O.F.] : J’aimerais commencer notre entretien en revenant sur l’absence de Nawal El Saadawi dans la traduction de votre ouvrage, distribuée à l’international. Lors de notre premier entretien, le 29 février dernier, vous m’avez interpellée sur le fait que pour vous, cette absence dans la version anglaise publiée par le gouvernement égyptien n’était pas une silenciation. Pourriez-vous expliquer comment vous comprenez les différences entre les deux versions de cette publication ?

Nazli Madkour [N.M.] : Nawal El Saadawi est bien sûr la personne qui a initié le projet du livre. Elle l’a également distribué à l’époque. Mais plus tard lorsque le département de l’information m’a demandé d’en faire une version anglaise, ce sont eux qui ont signé la préface. Le changement d’éditeur comprenait donc l’idée d’une préface renouvelée. Bien sûr Nawal El Saadawi est une personnalité controversée en Égypte, du moins pour le gouvernement [ndlr : El Saadawi a notamment été emprisonnée en 1981 pour son opposition à la loi du parti unique sous le gouvernement du président Anouar el-Sadate]. Il était donc relativement évident pour moi à l’époque qu’elle ne serait pas créditée. Quand on vit en Égypte on sait que ces situations sont inextricables si on souhaite voir une production, en l’occurrence un livre, exister. Je pense par ailleurs qu’en Égypte la version anglaise n’a vraiment pas été lue. C’est la version arabe qui a circulé et qui a pu être diffusée auprès de la scène et de ses artistes. Ici, tout le monde savait – et tous les lecteurs arabophones savent – que Nawal El Saadawi a été l’éditrice et l’initiatrice de ce projet. Néanmoins, il est vrai que les adaptations auxquelles j’ai procédé dans la version anglophone – l’inclusion de 7 jeunes artistes supplémentaires et la reformulation de mon essai – me poussent à la privilégier aujourd’hui.

O.F. : Dans votre essai, vous citez une historiographie, une littérature, une histoire qui a intégré et visibilisé dès ses débuts la présence des femmes dans différents domaines des arts en Égypte. Est-ce que pour vous l’essai de Linda Nochlin, avec lequel vous vous mettez en conversation, remet en question de façon trop large la présence des femmes ou le manque de documentation à leur sujet ?5 Où se situe le principal problème ? Se situe-t-il dans l’inclinaison à ne citer les travaux d’artistes femmes que dans des champs associés au féminin (cuisine, travaux textiles…) ou dans le manque de valorisation de ces champs ?

N.M. : J’ai vraiment apprécié l’essai de Linda Nochlin lorsque j’en ai pris connaissance à l’époque. Il a résonné en moi. C’est par cet essai que j’ai essayé de regarder avec lucidité notre situation, notre contexte particulier en Égypte. Et c’est aussi là que j’ai réalisé que le cas était différent car le contexte social et politique dont nous étions les héritières avait des particularités propres. Je lis son essai aujourd’hui avec la même fraîcheur que dans les années 1980. Ce qu’elle dit est toujours valable pour la situation égyptienne aujourd’hui. Les artistes de l’aristocratie égyptienne – que Nochlin mentionne par sa question « Why have there been no great artists from the aristocracy? » [« Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’artiste géniale issue de l’aristocratie ? »] – étaient par exemple présentes. C’était notamment le cas d’Inji Efflatoun, mais cette dernière a bien sûr dû se distancier de son environnement familial. Les artistes comme elles ont également dû dégager du temps pour s’impliquer dans leur pratique. Beaucoup de points soulignés par Linda Nochlin étaient et sont encore valables, en Égypte également. L’essai que j’ai rédigé en introduction de Women and Art in Egypt était pensé comme une façon de nous démarquer et de démarquer notre scène à un niveau micro : il est évident que la société égyptienne est une société patriarcale et que tout comme en Occident, les discriminations envers les femmes sont nombreuses. Néanmoins dans le contexte de l’art des années 1950 aux années 1970, de façon semble-t-il plutôt exceptionnelle (du moins en comparaison aux contextes européen et étasunien), il n’y a pas eu de discrimination envers les femmes artistes. Au contraire, elles sont encouragées, poussées, invitées à participer pleinement à la vie culturelle. Je souligne notamment dans mon essai que, dans les années 1970, le mouvement féministe occidental dans les arts n’a pas eu d’équivalent en Égypte pour la simple raison que les femmes artistes égyptiennes n’ont rien demandé. Il n’y avait pas cette demande car les années 1920 n’ont pas créé ces restrictions. La situation a été relativement équitable. Cette situation a également été rendue possible car l’art était à mon sens un nouveau domaine importé de l’Occident, ne portant en lui aucun historique local de domination masculine, et c’est en partie cette nouveauté qui a permis aux femmes de s’y intégrer rapidement et d’y rester.

O.F. : C’est ensuite que les choses ont changé ?

N.M. : C’est en effet à partir des années 1980 que de plus en plus de plasticiennes quittent la scène – un moment politiquement corrélé à plusieurs vagues d’islamisation politique du pays. Je comprends ce phénomène comme un sacrifice des femmes et une redistribution des rôles au sein des foyers. Les femmes de la classe moyenne et supérieure avaient connu un système de soutien familial et étatique solide avant cela : elles travaillaient, elles avaient une activité artistique intense, il y avait des salaires égaux pour des travaux égaux, il y avait un respect du travail des femmes dans les arts visuels, puis les choses ont changé. Il faut savoir qu’en Égypte, 5% à 10% de la population fait partie des classes aisées, éduquées, puis il y a une classe moyenne importante qui n’est pas nécessairement aguerrie aux arts, et une large part de la population qui n’a aucun accès à la culture car ses préoccupations sont plus urgentes. À partir des années 1950, il y a eu un réel intérêt – politique, social – pour le domaine culturel de la part de l’État. Ce dernier a réalisé que la culture était un levier important, un outil politique mais aussi d’émancipation. L’art y était encouragé. À partir des années 1980 il y a eu un désintérêt, un « laisser-faire », pour le meilleur et pour le pire, un désintérêt de la part du gouvernement laissant la place à quelques galeries et initiatives privées. Les volontés politiques et leurs différences affectent bien sûr beaucoup ces changements.

O.F. : Et cela se poursuit jusqu’à aujourd’hui ?

N.M. : À vrai dire, depuis une quinzaine d’années, il y a un regain d’intérêt public pour les arts visuels. Il y a des artistes femmes sculptrices, une pratique plutôt rare pour les femmes à l’époque mais qui est très présente aujourd’hui. Nous sommes passés d’un régime quasi-exclusivement public à quasi-exclusivement privé, avec des initiatives vraiment intéressantes d’un point de vue d’accès et d’effervescence d’une scène. Le service public reste assez périphérique à ces initiatives car toute son attention est focalisée sur les Antiquités et le tourisme, pour des raisons économiques et d’histoire du pays évidentes. Les initiatives privées émergent malgré un manque de curiosité, mais ont eu tendance à changer récemment. Donc malgré tout beaucoup de projets voient le jour.

O.F. : Enfin, et j’aimerais terminer par cette question : comment votre ouvrage a-t-il été perçu en Égypte ? Puis à l’étranger ? Quels sont les échos que vous avez reçus des différents publics auprès desquels il a été et continue d’être diffusé ?

N.M. : À l’époque le livre a été bien accueilli par la scène, surtout comme étant le premier livre sur ce sujet et une tentative à ma connaissance unique en son genre dans la région, mais je n’ai pas eu de retours importants le concernant, dans le sens qu’il n’y a pas eu de critique d’art ou d’historien ou historienne de l’art qui a continué ce travail introductoire. J’avais espéré ouvrir la voie, et que quelqu’un la poursuive mais ça ne s’est pas déroulé ainsi. À l’étranger en revanche, le livre a beaucoup été cité, surtout dans sa version anglophone, et j’ai seulement réalisé cela avec l’arrivée d’Internet, puisqu’avant son avènement on n’avait que peu d’échos de l’étranger. Je n’ai pas non plus fait la promotion du livre outre-mesure car pour moi il y avait une dimension temporelle figée, que j’aurai souhaité voir se poursuivre.

Propos recueillis le 1er juin 2024

Notes

- p. 15. Version originale : « It seems that the freedom brought about by modern art had its repercussions on Egyptian women artists, who were raised in more severe social circumstances than in the West. They found in art the abolition of bonds, a chance to be set free and to express themselves in a language that has no boundaries. »

- La littérature en histoire de l’art en Égypte exprime volontiers en termes générationnels l’histoire de l’art moderne.

- Entretien avec Nazli Madkour, 29 février 2024

- Ibid.

- Nochlin, Linda, « Why Have There Been No Great Women Artists? », ARTnews, vol. 69, janvier 1971, p. 22-39.

Retour au sommaire

Retour au sommaire