On the Record : Notes sur les pratiques féministes de l’entretien en arts visuels

Texte

Art talks

Dans le recueil Let’s Have a Talk, Lauren O’Neill Butler s’interroge sur ce que l’interview fait à l’écriture en art, et plus particulièrement sur ce que la transcription d’un événement dialogique enregistré et son édition collaborative sous une forme « as-told-to » font à la prise de parole des artistes et des critiques.1 Cette négociation, observe-t-elle, change à chaque rencontre, mais la pratique de l’interview implique invariablement une forme d’hospitalité – « c’est aussi une façon de se retirer de la conversation juste assez pour fournir une plateforme à quelqu’un-ex d’autre ».2 La conversation invite à la coécriture, ce qui fait de l’interview un moyen d’autoreprésentation et d’autoarchivage médiée par le dialogue. C’est ainsi que l’entend également Cindy Nemser dans les années 1960, quand elle renonce à la technique d’interview directe, rejetant le modèle selon lequel « une courte question est posée par l’intervieweusex, la personne interviewée y répond, puis on passe à la question suivante ».3 Le choix d’une approche conversationnelle, plus proche des formes de l’histoire orale, permet d’enregistrer la pensée en train de se construire. Situer les deux subjectivités qui engagent la réflexion impacte non seulement la façon d’enregistrer l’expérience de l’artiste avec le-laquel-lex on converse, mais aussi la manière de lire l’interview par la suite :

« Je me rends compte, bien sûr, que mes questions et mes commentaires seront parfois en désaccord avec les réponses de mes lecteurices, mais, au moins, je leur donne un espace et une occasion de substituer leurs réactions aux miennes avant de passer au sujet suivant. Pour moi, l’empathie et la participation des lecteurices sont des éléments essentiels de toute expérience d’écriture ».4

* * *

Judy Chicago en conversation avec Anaïs Nin, épisode 4 de la série « Women in the Arts », réalisé par Judy Chicago et Myriam Schapiro, Radio Pacifica, 1971

Entretien avec les Guerrilla Girls, dans le cadre de l’émission « Cause, toujours tu m’intéresse », Radio Pleine Lune, Genève, 1990

Helen Cammock on Artemisia Gentileschi, épisode 1 de la série « Bow Down: Women in Art », réalisé par Jennifer Higgie, 2020

Interview avec Zineb Sedira, dans le cadre du « Réveil culturel » de France Culture, réalisé par Tewfik Hakem, octobre 2019

Grisélidis Réal (1929-2005), épisode 13 de la série « Les Parleuses », réalisé par Julie Gilbert, 2021

We need to change the course!, un podcast de Linsey Young, épisode 4 de la série « Women in Revolt! », dans le cadre de l’exposition à la Tate Britain, 2023

Autonomie de la parole

Dans les années 1960 et 1970, les interviews féministes révèlent une prise de conscience des rapports de force liés au partage public de la parole. Sous-estimés dans les écrits académiques en raison de leur révision critique de la notion d’objectivité, les entretiens ont connu un essor sans précédent dans les pratiques artistiques féministes des années 1970. Depuis les années 1950, l’interview a été complice de la construction publique de figures artistiques telles que Francis Bacon, Marcel Duchamp, Jackson Pollock et Andy Warhol, ouvrant un nouveau front pour la diffusion de l’art contemporain canonique. À l’écart des médias mainstream, la critique et l’histoire de l’art féministes ont utilisé la conversation pour décentraliser l’autorité et renégocier les dynamiques de pouvoir liées à la parole publique et à la politique de la voix. Elles se sont appuyées sur l’utilisation militante de l’enregistreur dans les séances d’auto-conscience et sur les méthodologies féministes d’histoire orale établies dans les sciences sociales pour stimuler l’écriture de l’histoire de soi. Ces dernières, comme le remarque Sherna Berger Gluck, l’une des pionnières de l’histoire orale féministe, identifient également le cadre dans lequel une interview peut produire des nouvelles épistémologies :

« Le travail d’histoire orale avec les femmes n’est pas intrinsèquement féministe, à moins que les hiérarchies entre celles qui détiennent l’histoire et celles qui la racontent puissent être déconstruites et le contrôle que les intervieweuses peuvent exercer pendant l’entretien puisse être négocié. Ce changement de contrôle sur le récit, continue Berger Gluck, révèle le potentiel d’appropriation qui se cache sous la logique rassurante de l’autonomisation. »5

Parmi les textes fondateurs de l’histoire orale féministe figure le numéro spécial de 1977 de Frontiers: A Journal of Women Studies, où Berger Gluck commente l’une des difficultés majeures de l’exercice : « Bien que laex meilleur intervieweureusex encourage la spontanéité et l’auto-direction, il serait intellectuellement incorrect d’écarter le rôle de l’intervieweureusex dans la création de l’histoire orale ».6 Berger Gluck entend en ce sens souligner que l’histoire orale n’est pas seulement une pratique documentaire mais épistémologique. D’une part, il s’agit de reconnaître une qualité intellectuelle à l’expérience subjective recueillie et aux capacités de synthèse et d’analyse de laex collecteureusex d’histoires. Le contexte de cette « collaboration » n’est donc pas documentaire, mais productif, précise Berger Gluck en 1991 ; il est régi par les mêmes règles que celles qui règlent toute relation humaine :

« Parce qu’elle implique au moins deux subjectivités, celle de lae narrateurice et celle de l’intervieweureuse, l’histoire orale ajoute une nouvelle dimension au concept de travail ‘par’ les femmes. Une histoire ou une déclaration qui, dans sa forme orale, est produite ‘par’ lae locuteurice atteint très souvent le public sous la forme d’un texte ‘par’ lae chercheureuse, qu’il s’agisse de l’histoire d’une vie ou d’extraits utilisés par unex chercheureuse pour illustrer une ligne d’argumentation. Il est évident que les narrateurices façonnent souvent leurs récits en fonction de leur propre orientation, souvent face à des interférences considérables de la part d’intervieweureuses à l’esprit unique. »7

La prééminence de la subjectivité émerge ainsi dès l’étape du contact : le choix de la personne avec qui tenir une conversation est révélateur d’un postulat théorique, d’un objectif épistémologique et, surtout, d’une position personnelle située dans un contexte historique donné. En analysant en 2000 pourquoi le groupe d’artistes interviewés à la fin des années 1960 pour son mémoire de master étaient uniquement composé d’hommes, l’artiste Patricia Norvell écrit :

« Le rôle de l’intervieweuse femme et de l’interviewé homme reflétait la politique sexuelle des années 1960. Malheureusement, comme c’était la norme avant le mouvement féministe, il y avait peu d’artistes femmes reconnues, et encore moins d’artistes conceptuelles femmes de renom. S’il est clair aujourd’hui que les hommes ont dominé le mouvement de l’art conceptuel, les femmes ont été activement impliquées dès le début. Pourtant, personne ne m’a suggéré d’interviewer des artistes femmes. À l’époque, je n’ai pas trouvé anormal que seules quelques femmes figurent sur ma liste. Parmi celles que j’ai envisagé d’interviewer, il y avait Eva Hesse, qui commençait à être reconnue, Lucy Lippard, la principale critique d’art à avoir écrit sur son œuvre, et Trisha Brown, la danseuse. Hesse n’était pas disponible, Lippard et Brown ont refusé. Je me souviens avoir vu Nancy Holt dans la pièce voisine pendant que j’interviewais Robert Smithson et je me suis demandé qui elle était et ce qu’elle faisait. Hanne Darboven, Lee Lozano, Christine Koslov, Adrian Piper, Brenda Miller, Yvonne Rainer et Simone Whitman auraient toutes dû être prises en considération pour ce projet – je suis sûre qu’il y en a des dizaines d’autres ».8

Selon Norvell, le choix de la personne interviewée est donc intersectionnel. Cela apparaît clairement dans les collections d’entretiens que nous avons analysées dans le cadre du projet ITOW, contextualisées dans le tissu complexe des expériences traversées dans les collectifs féministes liés aux arts visuels aux États-Unis : aucune artiste afro-américaine n’est incluse dans Art Talks de Cindy Nemser parmi les 12 artistes choisies pour représenter la scène artistique américaine ; 4 artistes afro-américaines et hispaniques et 6 d’origine non-étasunienne sont incluses par Eleanor Munro dans Originals.9 Comme le rappelle Rebecca VanDiver en dialogue avec Griselda Pollock, l’invisibilisation des artistes femmes afro-américaines dans les années 1960 et 1970, « ‘les archives sont surdéterminées par les faits de classe, de race, de sexe, de sexualité et surtout de pouvoir’, et en conséquence, leurs mentions et omissions réinscrivent la prééminence de certaines histoires et de certaines voix » mieux documentées ou archivées.10 En essayant de combler les lacunes des archives officielles de l’histoire de l’art, elles créent d’autres lacunes et empêchent d’autres voix de s’exprimer.

Dans ce contexte, l’approche intersectionnelle contribue à diversifier les pratiques de l’entretien. Par le biais de l’histoire orale féministe, la question de la représentation de la différence et de la production d’un langage pour en rendre compte de manière durable conduit à la fondation du Lesbian Art Project par Arlene Raven et Terry Wolverton en 1977 dans le cadre du Women’s Building de Los Angeles, parallèlement à la publication du numéro thématique de Heresies « Lesbian Art and Artists ».11 Ce sera à nouveau à partir des pages de Frontiers: Journal of Women’s Studies qu’une première réflexion méthodologique sur une approche lesbienne de l’histoire orale sera lancée, par Terry Wolvertone et Christine Vong, initiatrices du projet An Oral Herstory of Lesbianism.12 En ce sens, celui-ci est éclairé par des enjeux de « ressemblance culturelle », qui rapprochent donc l’expérience de l’enquêteureusex et, de manière complémentaire, par des enjeux de « non-ressemblance culturelle », qui peuvent empêcher l’enquêteureusex de saisir des éléments de vocabulaire, d’expérience générationnelle, etc. Dans les pratiques féministes d’entretien, cette dimension subjective est déclarée et assumée comme un élément méthodologique. L’artiste Carla Accardi explicite cette approche dans une conversation avec la critique d’art Carla Lonzi :

« Carla Accardi : Quand quelqu’un veut faire un livre comme celui-ci, il doit y mettre beaucoup de lui-même, comme s’il s’agissait d’une partie de sa vie, vous savez ? Vous ne pourrez jamais le faire, Carla, comme vous le souhaitez, je suis désolée, je dois vous dire […]. Je ne sais pas, si on parle du niveau de créativité, oui… Maintenant, c’est un saut extrêmement important que vous vous demandez de faire, ou du moins il me semble, parce qu’en tant que personne créative, vous devriez vous mettre là comme vous êtes dans des moments particuliers de votre vie, vous voyez ce que je veux dire ? Comment pouvez-vous faire cela ? C’est que peut-être que les artistes sont capables de communiquer cela un peu mieux, c’est ce qui fait souffrir les autres…. Peut-être, je ne sais pas, je n’arrête pas de dire ‘peut-être’ ».13

* * *

Betye Saar, Working My Mojo, épisode 3 de la série « Radical Women » saison 1, réalisé par Helen Molesworth, novembre 2019

Intersectionality Re-rooted, épisode 5 de la série « Collected », National Museum of American Art, saison 1, réalisé par Dr. Crystal Moten et Dr. Krystal Klingenberg, 2022

Qui est Faith Ringgold, pionnière de l’art féministe afro-américain ?, conversation avec Elvan Zabunyan, juillet 2023

Rebecca VanDiver on Lois Mailou Jones, dans le cadre de la série « The Great Women Artists », réalisé par Katy Hessel, 2020

Ellipses

La note de Carla Accardi citée en clôture du paragraphe précédent – « Peut-être, je ne sais pas, je n’arrête pas de dire ‘peut-être’ » – est révélatrice de la manière dont la conversation orale enregistre la pensée en train de se faire, mais aussi la manière dont elle est retrouvée, par les hésitations et les complicités dans sa formulation. Sans être exhaustif en termes d’informations, le document sonore est néanmoins le témoin d’une manière de raconter et de voir, ainsi que d’un processus. L’entretien apparaît dans ce contexte comme une forme de questionnement et d’auto-questionnement qui procède par ellipse, différemment du Q&A linéaire. L’intérêt de cette opération réside dans une méfiance à l’égard de la capacité de la critique d’art à raconter le travail des artistes mieux que les artistes ielles-mêmes. À travers le travail de Lonzi, nous voyons comment dans les années 1960 la disponibilité accrue de l’enregistreur ne permet pas en soi la transformation de l’acte critique, mais offre une issue au doute sur le pouvoir que le critique exerce traditionnellement sur le travail des artistes et à la fatigue intellectuelle de se retrouver seul-ex face à l’analyse esthétique.14 La critique d’art est ainsi entendue comme « trait d’union », écrit Carla Lonzi, et la légitimité de son jugement esthétique est remis en question par l’usage de l’enregistreur :

« Même si la technique de l’enregistrement ne suffit pas, en elle-même, à transformer la critique – raison pour laquelle de nombreux entretiens ne sont rien d’autre que des jugements sous forme de dialogue –, il me semble qu’on peut tirer de ces dialogues une constatation : l’acte critique complet et vérifiable est celui qui fait partie de la création artistique. Celui qui est étranger à la création ne peut jouer un rôle critique socialement déterminant que dans la mesure où il fait partie d’une majorité qui, elle aussi étrangère à l’art, se sert de ce trait d’union pour trouver, d’une certaine façon, un point de contact. »15

En d’autres termes, l’enregistreur permet de transformer l’analyse en un dialogue qui est une forme d’écriture collective de soi. Le « they » du récit « in their own words » indique donc une position d’écoute au moins bidirectionnelle, qui entend visibiliser la légitimité de la parole de l’artiste et la dimension de co-écriture implicite dans l’échange. Si le podcast se rapproche davantage du journalisme culturel et radiophonique, dans la mesure où il s’agit d’enregistrer un événement, l’entretien féministe en arts visuels accentue la question de la confiance et du partage de la parole, induisant une temporalité dilatée, notamment en raison de la nécessité d’élargir le vocabulaire habituel de l’histoire de l’art canonique. L’événement du dialogue enregistré peut ainsi donner lieu à plusieurs transcriptions et être structuré à l’écrit ou, dans le cas de l’histoire orale ou de projets artistiques tels que Women’s Audio Archive de Marysia Lewandowska, rester fidèle à l’événement sans ellipses, pour se faire vecteur d’une matière sonore, une histoire et une prise de parole.

* * *

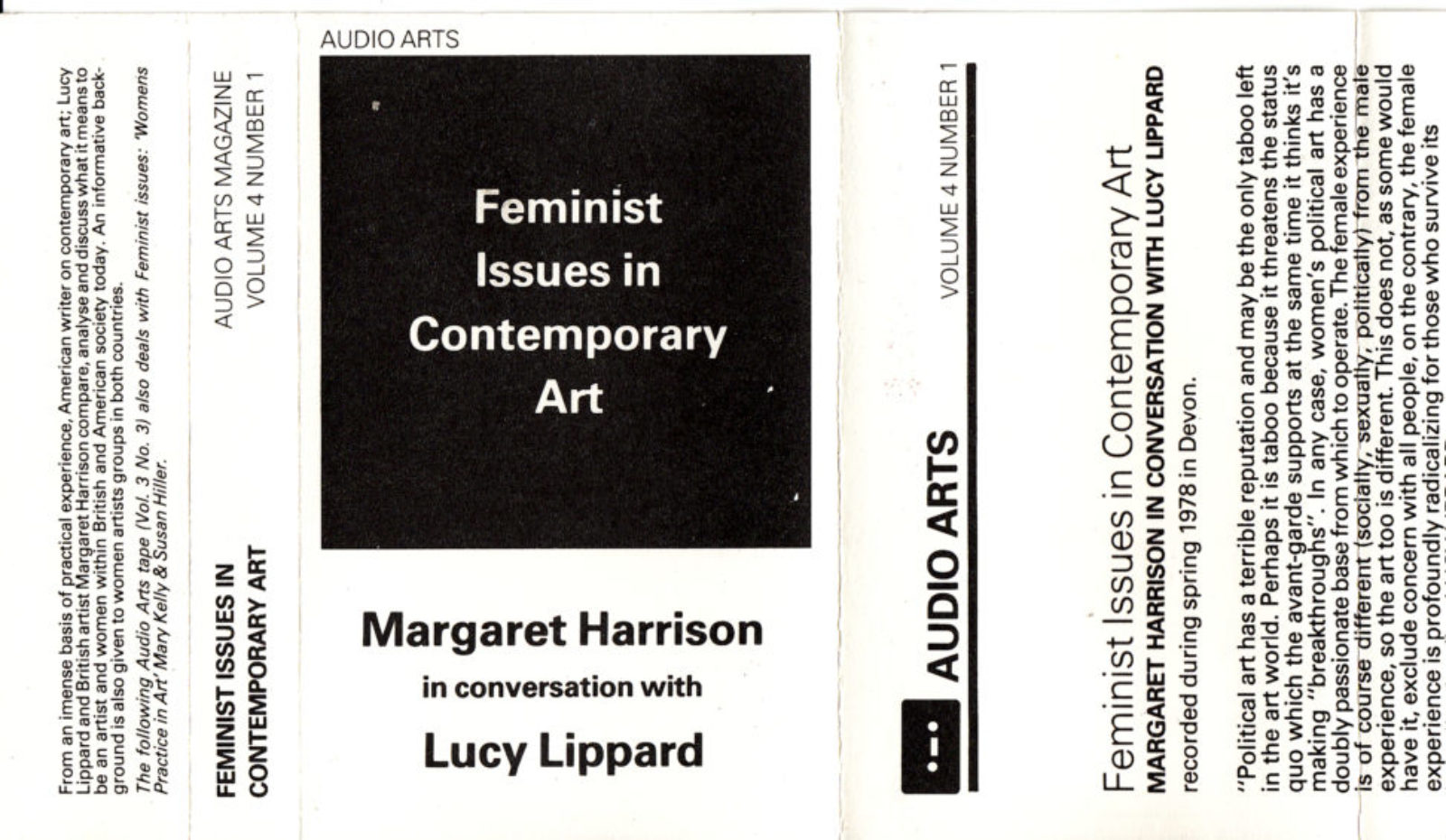

Margaret Harrison en conversation avec Lucy Lippard, dans le cadre de la revue Audio Arts, hébergé par Tate Archives, London, 1979

Marysia Lewandowska, Women’s Audio Archive, une conversation avec Susan Hiller, hébergé par Women’s Audio Archive, 1988

Allison Grimaldi Donahue and Giulia Crispiani Talk about Carla Lonzi’s Self-Portrait, « rile books », 2022

Lucy Lippard’s Life on the Frontline of Art, épisode 106 de la série Hyperallergic podcast, réalisé par Hrag Vartanian, novembre 2024

L’histoire par la voix

Chacunex, rappelle Sherna Berger Gluck, a sa propre façon de se souvenir, a vécu des expériences spécifiques, selon des chronologies que la conversation reconfigure. Dans sa pratique d’histoire orale, Berger Gluck postule que rarement on réalise juste un entretien et que le style d’interview se définit sur la base des questions les plus générales, à partir desquelles co-définir l’orientation de l’échange. Depuis les années 1960, l’usage de la conversation et de la voix fait son entrée dans les arts visuels féministes par le double canal de l’histoire de l’art et de l’expérience militante. La rencontre avec l’innovation technologique de l’enregistreur, mise à profit dans les sessions d’auto-conscience, amplifie la possibilité de documenter des voix traditionnellement marginalisées dans l’histoire de l’art et fournit un outil concret de pédagogie dialogique et de transmission chorale des savoirs, adapté au fonctionnement collectif. De même que dans l’entretien sonore radiophonique, l’écoute active une relation intime et individuelle avec l’auditeuricex. Le rapport de la radio et de la presse écrite à la vulgarisation scientifique change en conséquence : là où la presse reformule les données scientifiques de manière familière, l’accessibilité auditive de la radio est inhérente au média et repose sur une forme d’implication mutuelle entre le savoir scientifique et l’auditeuricex. Cette dernière n’est pas une simplification a posteriori mais s’exprime déjà dans l’assemblage des informations, comme dans l’adresse et les choix de langage.

Adopter l’entretien pour obtenir des informations sur l’expérience des femmes en matière d’art, c’est axer la recherche sur les termes de la conversation et du langage. De cette approche découle une réflexion critique sur la dimension d’exclusion dans le vocabulaire utilisé, qui ne revêt pas le même sens selon qui parle. Si, pour la critique et l’histoire de l’art contemporain, l’entretien appartient à la catégorie des écrits d’artistes, l’approche féministe met davantage l’accent sur la voix et la prise de parole. La voix féminine, que les tropes littéraires historiques représentent comme « apolitique et séduisante », atteste ainsi d’un savoir relationnel, qui implique l’écoute.16 La dimension dialogique de l’entretien questionne les jugements esthétiques qui ont conduit à l’exclusion des artistes femmes du canon, révélant la trame systémique de ces inscriptions manquées. Le but, pour reprendre les termes de Griselda Pollock, n’est pas de catégoriser différemment, d’enfermer ou de vanter l’exemplarité, mais d’interroger ce qui est regardé, à partir de quelle position (physique, théorique et historique), et plus précisément, qui observe et qui prend la parole.17

* * *

Environ 27 ans (peut-être un peu plus), une exposition proposée par Martine Anderfuhren, Pauline Boudry et Anne-Julie Raccoursier à la Société des Arts, avec Julie Ault, Ute Meta Bauer, Ursula Biemann, Laura Cottingham, Renee Green, Sylvia Kafehsy, Gulsun Karamustafa, Martha Rosler, dans le cadre du programme Sous-Sol de l’ESAV, Genève, 1997

B-side / Back Office Feminism / Transcription Marathon, un projet d’Angela Marzullo à One Gee in Fog, Genève et au Kunstmuseum Bern, 2018

Plongée en archives féministes (1975-1986) – De la revue L’Insoumise à CLIT 007 : une décennie de féminisme romand, octobre 2024

Un fort courant chaud de lesbiennes perturbe l’ouest de la Suisse, exposition organisée par le Master TransForme à Live in Your Head, HEAD —Genève, 2023

Strangers – with Adrian Piper, Scottee and Cecilia Vicuña en conversation avec laes curateurices Tamsin Hong et Gaylene Gould, épisode 1 de la série « Women in the Arts », Serpentine Gallery, 2023

Notes

- Lauren O’Neill-Butler, Let’s Have a Talk: Conversations with Women on Art and Culture, New York, Karma, 2021, p. 10.

- Ibid.

- Cindy Nemser, Art Talk, New York, Scribner, 1975, p. 1.

- Ibid.

- Sherna Gluck Berger (dir.), Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, Londres, Routledge, 1991.

- Ibid., p. 6.

- Ibid.

- Patricia Norvell, « Introduction », dans Alexander Alberro (dir.), Recording Conceptual Art. Early Interviews with Barry, Huebler, Kaltenbach, LeWitt, Morris, Oppenheim, Siegelaub, Smithson, and Weiner by Patricia Norvell, Berkeley, University of California Press, 2001, p. xiv.

- Eleanor Munro, Originals: American Women Artists, New York, Touchstone, 1979.

- Rebecca VanDiver, « Des cimaises aux archives : pratiques curatoriales féministes noires dans les années 1970 », dans Federica Martini et Julia Taramarcaz (dir.), Feminist Exposure : Pratiques féministes de l’exposition et de l’archive, Lausanne, art&fiction, p. 44.

- « Lesbian Art and Artists », Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics, vol. 1, n° 3, 1977.

- Jane Klein, « The Lesbian Art Project », dans le Journal of Lesbian Studies, vol. 14, n° 2-3, pp. 238-259.

- Carla Lonzi, Autoportrait, Dijon, Les Presses du réel, 2013, p. 56.

- Ibid., p. 57.

- Carla Lonzi, Autoportrait, op. cit., p. 39.

- Adriana Cavarero, A più voci: filosofia dell’espressione vocale, Milano, Feltrinelli, 2003.

- Griselda Pollock, « The Missing Future: MoMA and Modern Women », dans Cornelia Butler et al. (dir.), Modern Women: Women Artists at the Museum of Modern Art, New York, The Museum of Modern Art, p. 52.

Retour au sommaire

Retour au sommaire