Étudiant·ex – Artiste – Travailleur·eusex

Intersectionnalité et précarité d'un triple statut

Text

Les déterminants socio-économiques

Les ressources financières des étudiant·e·x·s peuvent provenir de plusieurs sources. L’Office fédérale de la statistique (OFS) de la Confédération suisse les a classées en différentes catégories :

Parenté : soutien financier octroyé par les parents, le ou la partenaire ou d’autres membres de la famille

Activités rémunérées : revenus issus d’activités rémunérées en cours, économies faites avant les études grâce à des activités rémunérées ainsi que soutien financier accordé par un employeur (actuel ou ancien)

Bourses et prêts : bourses et prêts accordés par les pouvoirs publics (suisses ou étrangers), les hautes écoles ou des organisations privées à but non lucratif

Autres : emprunt auprès de la famille, crédit bancaire ou capital ne provenant pas d’une activité rémunérée exercée avant les études ainsi qu’autres ressources de provenance publique ou privée (héritage, rente, etc.)

D’après les statistiques de l’OFS, « le soutien de la parenté est mentionné comme source par 83% des étudiants ; il est l’unique financement pour 17% d’entre eux. Près de trois quarts (73%) des étudiants tirent des revenus de leurs propres activités rémunérées et 12% se financent complètement de cette manière. Ils sont 11% à déclarer bénéficier de subsides d’études (bourses ou prêts) et ces subsides constituent l’unique source de financement pour 1% d’entre eux. »1 De plus, « (…) la proportion d’étudiants recevant une aide financière de leur famille reste plus importante chez les enfants de cadres que chez les enfants d’ouvriers et, surtout, le montant moyen de cette aide continue d’augmenter chez les premiers alors qu’il stagne ou diminue chez les seconds. »2

Ma famille appartient à la classe moyenne à revenus modestes. Mon père est musicothérapeute et ma mère est bibliothécaire retraitée. Iels ont toujours apporté un grand soutien financier à ma sœur, mon frère et moi-même, notamment en payant nos frais de scolarité. Néanmoins, comme leurs salaires respectifs ne sont pas très élevés, iels m’ont assez tôt incitée à chercher un emploi. D’une part, pour que je puisse accéder à ma propre autonomie financière et, d’autre part, pour que je ne doive pas dépendre indéfiniment d’elleux dans la poursuite de mes études. À 18 ans, le 4 août 2014 alors que je suis en formation artistique à plein temps à Neuchâtel, je postule pour mon premier job : je deviens ainsi serveuse du tea room de la boulangerie de mon village. Je travaille un week-end sur deux, le samedi et dimanche matin, à peu près huit heures en tout. Je sers les cafés et les suzes tout en m’occupant de la plonge et, du coin de l’œil, je m’assure que les client·e·x·s de la boulangerie sont servi·e·x·s, tout ça sans l’aide d’aucun collègue. Cela me permet de me faire de l’argent de poche. C’est également ma première expérience dans le monde du travail. Il m’est difficile de gérer le stress du service et j’accumule quotidiennement les remarques dénigrantes des client·e·x·s.

Après deux mois de travail, mon patron m’annonce que la boulangerie va fermer et que je vais donc perdre mon emploi. Ma première réaction à cette nouvelle est d’abord le soulagement, qui est suivi d’un coup de pression : je dois retrouver au plus vite un nouveau job.

En février 2015, mon père m’informe qu’il a parlé avec la femme de ménage de son établissement : il paraît qu’un poste s’est libéré dans une chaîne de supermarchés à Neuchâtel. « C’est le fils d’une femme de ménage à Perreux, contacte-le ! ». Rapidement, grâce au bouche-à-oreille, je décroche un entretien pour travailler en tant que « vendeuse laiterie ». On me convoque ensuite pour établir mon contrat et pour m’annoncer, alors que j’appose ma signature, que le poste qui m’est assigné est finalement celui de caissière. La fonction « vendeur laiterie » a été attribuée à un étudiant. Durant ma dernière année de formation, ce job me permet de verser un salaire sur mon compte épargne, constituant une somme à laquelle je ne touche pas car je dépends encore de mes parents. C’est également pour moi une façon de me « rassurer » et d’avoir une pseudo sécurité financière. Ce n’est que plus tard, alors que je débute mon Bachelor en Illustration à Lucerne, que mon job d’étudiante se transforme en job alimentaire. Mon salaire qui était auparavant un bonus devient une nécessité. Pour subvenir à ma vie étudiante (à savoir payer mon abonnement général, mon loyer, mes courses, mon matériel ainsi que les quelques sorties qui me permettent de décompresser), je dois me lever tous les samedis à 5h30 afin de commencer à 6h30 un travail qui ne terminera qu’à 18h10, si les client·e·x·s sont clément·e·x·s.

5h20 : mon premier réveil sonne.

5h30 : mon second réveil sonne, je me lève.

5h35 : je ne prends pas de petit-déjeuner et fais

directement ma toilette. Je bois un verre d’eau, je me rince le visage puis je me brosse les dents.

5h45 : je mets mes lentilles de contact.

5h50 : j’enfile un pantalon noir et mon uniforme.

5h55 : je vérifie que tout mon nécessaire se trouve dans mon sac : mon badge, mes clefs de maison, mon smartphone, mon porte-monnaie, mon tupperware, mes écouteurs, ma crème hydratante et mon ventolin.

6h00 : je lis mes whatsapps reçus la veille.

6h03 : je mets mes écouteurs et pars de chez-moi en direction de la gare.

6h07 : voie 1, départ du train depuis Le Landeron.

6h21 : arrivée du train en gare de Neuchâtel, voie 4.

6h24 : je m’assois à l’arrêt de bus « Neuchâtel, gare Nord ».

6h25 : je croise mon adjoint-gérant et lui adresse un bref bonjour ou un signe de tête.

6h26 : Le bus 109 arrive, je monte dedans.

6h27 : prochain arrêt, « Rochettes ».

6h27 : prochain arrêt, « Terreaux Muséum », mon adjoint-gérant descend.

6h28 : prochain arrêt, « St-Honoré », je descends.

6h30 : je passe à côté du camion livraison et salue les magasiniers.

6h31 : j’entre par la porte arrière à l’aide de mon badge et monte au 2ème étage en ascenseur.

6h32 : j’accède aux locaux à l’aide de mon badge et rentre dans le vestiaire des femmes.

6h33 : j’ouvre le casier numéro 019 pour y déposer mon sac et récupérer ma jaquette ainsi que mes chaussures de travail.

6h40 : je retire mes écouteurs, prends mon tupperware, ranges mon smartphone ainsi que mon porte-monnaie dans la poche de ma jaquette et referme mon casier.

6h43 : je dépose mon tupperware dans le frigo du réfectoire et bois un verre d’eau.

6h45 : je timbre mon entrée, ma journée commence.

6h46 : je récupère ma caisse dans le tiroir 105 en trésorerie.

6h48 : je descends au rez du magasin, dépose ma caisse à la 3 et m’enregistre.

6h50 : je laisse ma caisse sous « pause » et vais vérifier mon horaire. Je commence la journée en boulangerie jusqu’à 8h et je pourrai manger à 11h.

6h55 : je pars à la recherche de le·la responsable boulangerie tout en saluant les collègues sur mon passage.

6h56 : on m’assigne une tâche, emballer le pain.

7h50-8h : j’ai fini d’emballer les deux chariots de pain. On m’appelle au micro. Je suis demandée aux caisses automatiques.

8h : ma collègue me demande d’aller en pause car je suis la première à aller manger, à 11h.

8h01 : je dois timbrer avant de m’acheter mon petit déjeuner. Je ne suis pas payée pendant ma pause.

8h05 : je paye mon pain au chocolat, mon café au lait zéro lactose – zéro calorie ainsi que ma bouteille d’eau d’un litre et demi aux caisses automatiques. Je fais signer mon ticket par ma collègue.

8h10 : je prends mon petit-déjeuner au réfectoire.

8h25 : je passe aux toilettes, timbre et redescends au magasin.

8h26 : on me demande de remplacer une collègue à la caisse 5, je m’exécute.

10h57 : une collègue vient me remplacer pour ma pause de midi.

11h : je monte en trésorerie pour faire ma monnaie et mon prélèvement.

11h05 : je timbre ma sortie et vais chauffer mon tupperware au réfectoire.

11h40 : je termine mon repas. J’enclenche le chronomètre de mon smartphone pour 15 minutes et me couche sur le transat du réfectoire ou sur le rebord de la fenêtre des vestiaires femme pour une sieste.

11h55 : le chronomètre sonne, j’émerge et effectue quelques étirements.

12h : je passe aux toilettes.

12h05 : je timbre mon entrée et vais récupérer ma caisse en trésorerie.

12h07 : je remplace ma collègue en caisse 1 pour qu’elle aille manger.

15h10 : ma collègue me ferme pour que je fasse ma pause de 15 minutes.

15h12 : je timbre avant de payer mon energy drink au caisse automatique. Je fais signer mon ticket par ma collègue.

15h15 : je bois mon energy drink au réfectoire avant de passer aux toilettes.

15h32 : je timbre et redescends au rez du magasin.

15h35 : je remplace ma collègue à la caisse 4 pour qu’elle prenne sa pause de 15 minutes.

16h50 : ma collègue me ferme pour que je puisse aller faire mon prélèvement.

17h00 : je remplace ma collègue à la caisse 3 pour qu’elle monte faire son prélèvement.

17h40 : ma collègue me ferme pour que je puisse vider les poubelles de chaque caisse.

17h45 : je nettoie la machine à moudre le café, je vide le PET, je range la marchandise « non-voulue ».

17h50 : ma collègue me demande de rouvrir la caisse au vu du nombre de client·e·s·x.

18h07 : je sers le·la dernier·ère·x client·e·x.

18h10 : je nettoie ma caisse, retire ma chaise, remonte l’escabeau ainsi que les caisses de rangements.

18h13 : j’adresse un au revoir général et monte en trésorerie pour y ranger ma caisse.

18h15 : je timbre ma sortie.

18h25 : je monte dans le bus 109 en direction de la gare.

18h36 : je monte dans le train direction Biel/Bienne.

18h50 : j’arrive au Landeron

18h55 : j’arrive chez moi.

La réappropriation

Ma place en tant qu’artiste travailleuse me permet d’accéder à un statut d’observatrice sur l’envers du décor d’un métier précaire. Elle ne me permet pas simplement de me glisser dans la peau d’une travailleuse comme le ferait une artiste “invitée”, mais d’en faire pleinement l’expérience. […]

Durant toute ma “carrière” en tant que caissière et encore aujourd’hui, je remarque à quel point je ne peux pas exécuter mon travail en mettant de côté ma réelle aspiration : celle de pouvoir être artiste. De façon complétement spontanée, je transforme mon activité alimentaire en matériel créatif. J’ai d’abord commencé à dessiner sur des tickets de caisse, j’ai ensuite enregistré des bribes de journée avec le dictaphone de mon téléphone et j’ai collecté des listes de courses égarées. Cette “réappropriation” du temps de travail ressemble étroitement au travail en perruque. En effet, cette pratique datant du XIXème siècle et investie par les travailleur·euse·x·s, consiste, dans les grandes lignes, à réutiliser du matériel fournit par leur employeur·euse·x (matériaux et outils de production) en le transformant en un objet qui sorte de la production réglementaire de l’entreprise. Ceci à l’aide d’un savoir-faire technique souvent acquis lors de la formation professionnelle suivie par le·la·x « salarié·e·x-perruqueur·euse·x ». Cette pratique peut être perçue comme un acte de résistance et ne se revendique pas comme étant artistique, bien que les créations qui en émergent soient parfois convoitées sur le marché de l’art.

« […] le travailleur en perruque ne se réclame pas, du moins en principe, de l’art. Aussi, y a-t-il quelque ambiguïté ou danger à parler dans les pages d’une revue d’art (…) d’une pratique qui ne cherche en aucune façon à être légitimée ou valorisée comme artistique. Celle-ci trouve dans l’illégitimité des chemins de traverses qui lui sont propres. […] la perruque fait l’objet, depuis ces dix dernières années, d’une attention particulière d’un certain monde de l’art qui l’expose et la valorise bien malgré elle en tant qu’objet d’art. »3

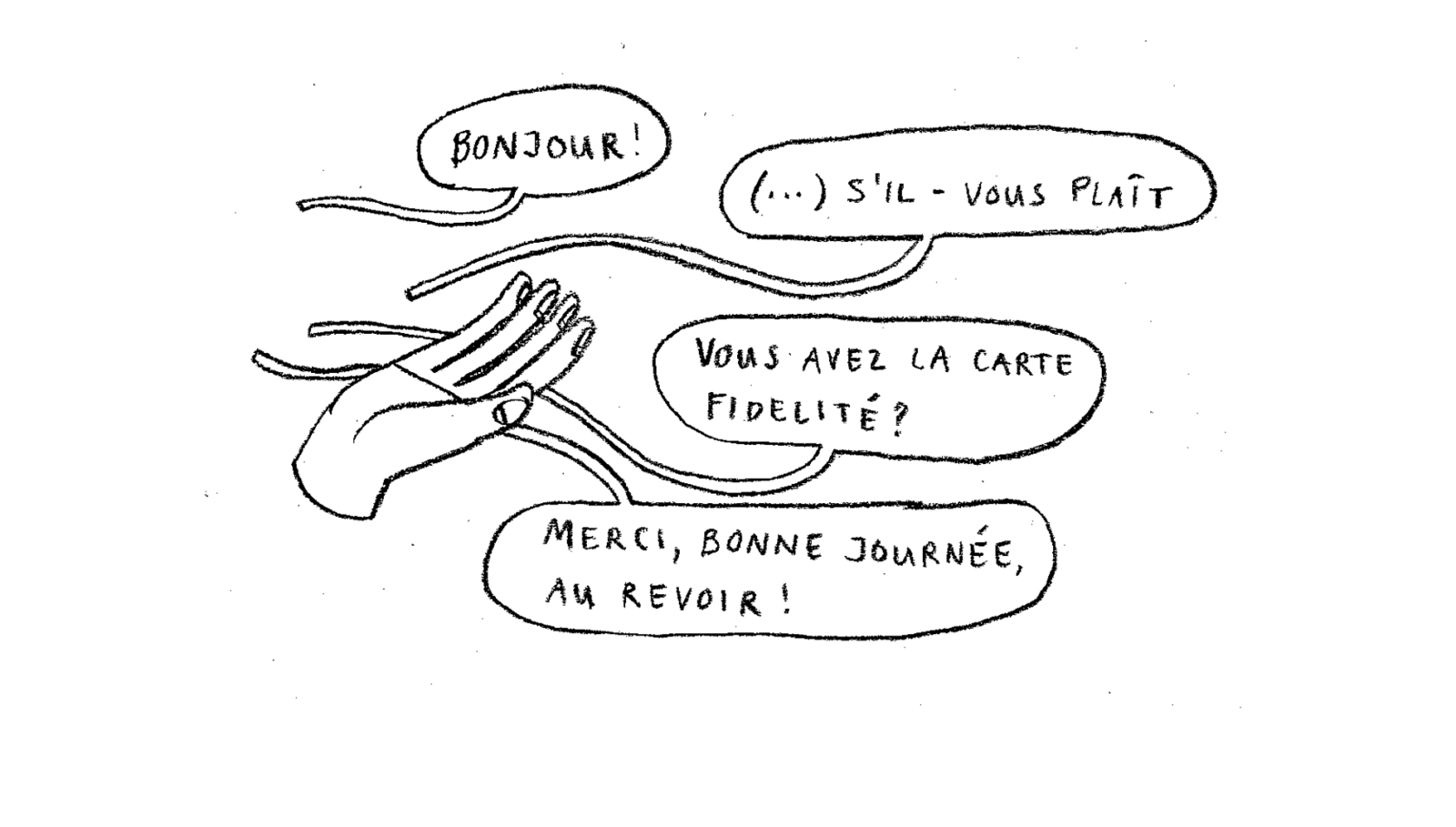

D’où provient cette nécessité d’activer un processus créatif durant le travail ? De mon point de vue, je pense qu’il s’agit simplement d’un mécanisme de survie. La tâche qu’effectue le·la·x caissière est semblable à un travail à la chaîne : encaisser des articles, servir une quantité folle de client·e·x·s, répéter des formes de politesse rébarbatives.

La perception du temps n’est plus la même au travail. Une quinzaine de minutes peut sembler durer une heure. Le flux de personnes entrant et sortant du magasin donne l’impression que la journée ne s’achèvera jamais. Lorsque j’ai commencé à travailler, ma première responsable m’avait prévenue : « Tu verras ici c’est une fourmilière, ça ne s’arrête pas. » La tâche est si répétitive qu’il est impossible de ne pas décrocher à un moment pour se perdre dans ses pensées. Alors que mes collègues réfléchissent peut-être à leur liste de course et aux tâches ménagères qu’il leur reste à faire à la maison, je réfléchis plutôt à quelles thématiques et quelles anecdotes seraient qualitatives et pertinentes à développer dans ma pratique artistique. Alors que je me retrouve enfermée dans une activité pour laquelle je ne ressens pas particulièrement d’attache professionnelle ou émotionnelle et qui m’épuise autant psychologiquement que physiquement, mon instinct créatif m’aide à me libérer de son emprise. Grâce à cela, j’arrive à tenir mentalement et à tirer une utilité de cette aliénation.

Personnellement, le medium auquel j’ai recours en majorité pour traduire mon expérience est celui de la bande-dessiné. Au-delà d’être un outil narratif explicite et direct, il représente pour moi un réel exutoire. J’y mélange anecdotes et réflexions teintées d’humour dans le but de soulever et de mettre en lumière certaines problématiques, au travers du prisme de mes expériences personnelles. Par ailleurs, cette pratique me rattache à mon identité et donne, en quelque sorte, une valeur supplémentaire à mon travail de caissière. Dire que mon statut de travailleuse ne m’apporte rien, si ce n’est un salaire qui me permet d’accéder aux études qui construisent mon statut d’artiste, serait réducteur, voire un mensonge. Il me permet de vivre et me donne envie d’illustrer des situations qui me poussent à une introspection à laquelle je n’aurais peut-être pas été poussée sans mon poste de caissière. Ma pratique artistique, quant à elle, me permet de dépasser l’anecdote, elle me fournit un espace libre d’expression, de prise de parole concernant les déboires de ce métier et ma situation d’étudiante-artiste-travailleuse m’amène ainsi à un travail artistique et à des réflexions et des questionnements d’autant plus pointus et pertinents.

« Le salarié-artiste fait du lieu de travail un territoire propre à l’exercice quotidien de sa pratique artistique. […] Quand bien même ses pratiques se réclament du nom d’art, le salarié-artiste n’est pas placé sous la protection d’un statut d’artiste autorisé et reconnu par la direction de l’entreprise. Il fait de sa condition salariale et des contraintes quotidiennes qui y sont associées la matière première de sa pratique artistique. Contrairement à des observateurs extérieurs, il peut parler à partir de la place qui est la sienne et se prendre comme son propre modèle. Par cet effort d’auto-représentation qui lui permet d’objectiver sa position dans le monde du travail il accroît sa vigilance quant aux contraintes qui s’exercent sur lui. Accéder à la possibilité de s’auto-représenter au travail devient donc un enjeu à la fois pour l’artiste mais aussi pour le travailleur qui cherche à donner une autre version du travail. L’auto-représentation au travail lui permet, par exemple au travers “d’enquêtes artistiques participatives”, de témoigner directement des conditions d’existence vécue au travail. »4

Notes

- Office fédéral de la statistique (OFS), 2021, Conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses, Neuchâtel, p.36

- Pinto, Vanessa, 2014, À l’école du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots », Paris, Presses Universitaires de France, p.89

- Middelbos, Jan, hiver 2011-2012, Y a-t-il un artiste dans l’usine ?, Art21, n°32

- Ibid

Back to summary

Back to summary