Borders of empathy

A conversation between curator Charlotte Laubard and anthropologist Emmanuel Grimaud

Text

Charlotte Laubard : En matière d’empathie, la découverte des neurones miroirs a marqué un tournant. D’un coup, l’empathie en tant que mécanisme préconscient d’accès aux états émotionnels et cognitifs des autres était démontré scientifiquement. L’empathie est tellement centrale pour l’apprentissage par imitation, dans les relations entre individus qu’on l’a qualifiée de « compétence sociale ». Cela a jeté un nouvel éclairage sur ce que l’on appelle aujourd’hui l’embodiment, c’est-à-dire notre capacité à percevoir et communiquer par le corps. Les neurones miroirs ont permis de démontrer que l’on ressent l’état de l’autre, non seulement en face à face – vous êtes en colère : mon cerveau rejoue la colère en sentant la vôtre –, mais aussi quand cet état est représenté. Cette attestation scientifique d’une cognition qui serait incarnée (« embodied cognition ») nous oblige à reconsidérer l’effectivité qu’auraient les représentations visuelles sur nous. Vittorio Gallese, un des codécouvreurs des neurones miroirs, a écrit avec Michele Guerra The Empathic Screen, un essai sur le cinéma au prisme de ces découvertes. Il revient sur un phénomène que l’on connaît depuis longtemps dans la théorie du cinéma, à savoir l’effet de réel, l’impression pour le·la spectateur·trice qu’il·elle vit la vie de quelqu’un d’autre. Le mécanisme ne se limite pas aux états émotionnels. Pour donner un exemple très précis de mécanisme empathique qu’on ne perçoit pas forcément : lorsqu’un super-héros saute du toit et se laisse tomber dans le vide, physiquement, on a cette sensation de tomber dans le vide aussi. De l’esthétique baroque jusqu’au cinéma hollywoodien, un pan entier de l’histoire des représentations peut être lu sous l’angle de cette surenchère à susciter une réaction empathique. Comme vous avez vous-même travaillé sur les effets spéciaux et les cascades au cinéma, j’ai pensé que ce serait un premier lien à explorer.

Emmanuel Grimaud : J’ai écrit un article, non pas sur les effets spéciaux, mais sur les caméras embarquées, qui s’appelait From the Squid’s Point of View (Le point de vue du poulpe, 2015). Auparavant j’avais beaucoup travaillé sur le mouvement oculaire, et je suis revenu au cinéma à travers cette approche, qui partait de l’idée, qu’à la base du cinéma, il y a un dispositif qui consiste à se mettre à la place de quelqu’un d’autre. Il y a toutefois une limite sur laquelle on achoppe : on n’arrivera jamais – en tout cas jusqu’à maintenant on n’y est pas parvenu – à se mettre véritablement à la place d’un autre autrement que par l’imagination. C’est là le grand rêve du cinéma et aussi celui des anthropologues : se mettre à la place de quelqu’un, rentrer dans sa tête.

Je me suis donc intéressé aux caméras embarquées qui sont essentiellement nées de l’objectif de capturer le point de vue animal. Des collaborateurs du National Geographic ont ainsi inventé des systèmes de caméra qu’ils placent sur des pingouins ou des poulpes. Dans mon article, je n’évoque pas directement l’empathie, mais je fais allusion à une théorie d’Adam Smith. Pour lui, l’empathie est à la base des rapports sociaux, économiques et politiques. Toute sa théorie de l’harmonie sociale est fondée sur l’idée que l’on puisse se mettre à la place de quelqu’un d’autre en se représentant ses intentions, ses motivations, ses affects. C’est le théoricien de la main invisible. Tout son système est fondé sur cette idée qu’on passe son temps à essayer de deviner ce que l’autre a dans la tête et qu’il n’y a pas de vie sociale possible sans effort pour se mettre à la place d’autrui.

Le perspectivisme a fait l’objet de profonds débats, y compris en philosophie ou en philosophie de l’esprit, bien résumés par la question de Thomas Nagel : « Est-ce que l’on peut se mettre à la place d’une chauve-souris ? »1. À la fin de sa démonstration, Nagel conclut à l’impossibilité de cette perspective. On peut éventuellement s’approcher du point de vue d’une chauve-souris, mais l’expérience subjective est quelque chose d’irréductible qui n’appartient qu’à l’espèce en question. Fin du débat, le perspectivisme est mis en échec. Cette affaire a suscité des réactions en anthropologie. Car pour qu’il y ait perspectivisme au sens cosmologique du terme, comme l’entendent les Amérindiens – Eduardo Viveiros de Castro en parle beaucoup – il faut que la possibilité d’être un autre, et pas seulement sur un mode simulé, existe. Cela implique donc une métamorphose. Le perspectivisme amérindien fonctionne ainsi. À moins que ce ne soit qu’un grand fantasme d’anthropologues ayant travaillé en Amazonie… Certains critiquent cette vision en disant qu’en fait, c’est de l’ordre du « comme-si ». On va faire « comme-si » on était un oiseau, « comme-si » on était un pécari ou un guépard. Pourtant on entend de vrais récits de métamorphoses, où les gens se voient du point de vue de quelqu’un d’autre.

En Occident, depuis l’invention du cinéma en gros, on croit avoir découvert la technique permettant de se mettre à la place de quelqu’un. Mais on ne peut le faire que dans un certaine limite et jamais de manière vraiment littérale. Le point de vue qu’on appelle « over the shoulder », derrière l’épaule, est le point de vue le plus subjectif que peut offrir le cinéma. Il existe d’autres moyens d’entrer dans la tête d’un personnage par l’image –, mais, sur le plan formel en tout cas, le point de vue subjectif reste un point de vue « derrière l’épaule ». C’est limité, mais on n’arrive pas à faire mieux. On peut placer des caméras embarquées sur le front, si on fait du ski, on peut l’accrocher à l’orteil, au ventre, à l’épaule. Mais ces points de vue n’ont même plus de rapport avec l’œil, encore moins avec le cerveau. Et on peut se demander quel point de vue ils incarnent exactement. C’est pourquoi les films faits avec des caméras embarquées à la fois me fascinent et me frustrent. Il faut replacer ces petites merveilles technologiques dans la longue histoire du perspectivisme, de ses tentatives désespérées pour faire muter le regard humain.

Les recherches sur l’empathie me gênent quand elles se mettent au service d’un neuro-centrisme d’une part et qu’elles servent de caisse d’amplification d’un anthropomorphisme banal d’autre part. On croit faire une découverte sensationnelle en remarquant que l’humain projette de l’humain partout, alors qu’il n’y a rien de spectaculaire au fait que les humains aiment à entrer en relation avec d’autres humains et à se représenter de l’humain au-delà d’eux-mêmes.

C.L. : L’animisme, qui considère que l’animal ou l’objet qui nous fait face est un sujet à notre instar, auquel nous prêtons une forme de pensée très semblable à celle de l’humain fonctionne sur le même mode.

E.G. : Oui, l’anthropomorphisme peut aller très loin. Sur le plan psychologique, ces ressorts sont extrêmement plastiques. Fritz Heider et Marianne Simmel l’avaient bien vu. Pour une de leurs expériences, ils avaient projeté un petit film de 8 minutes à leurs étudiants avec des carrés, des ronds, des triangles. Ces figures géométriques se baladaient dans l’espace. Les étudiants n’ont pas pu s’empêcher d’y lire une histoire du type : « Le rond attaque le triangle, il poursuit le petit carré qui était énervé… ». Ils y voyaient une sorte de Western impliquant des figures plus ou moins dotées d’états émotionnels. Cette expérience montre que plus les figures s’écartent de l’humain, plus ces mécanismes sont opérants. J’ignore s’il faut qualifier d’empathie ce travail qui est fourni par l’esprit afin de raccrocher l’inconnu à des comportements connus.

C.L. : Qu’entendez-vous par neuro-centrisme ?

E.G. : Cette propension à toujours à aller situer dans le cerveau l’origine de ce qui nous définit comme humain. Cela me semble absurde, d’autant plus à un moment où il nous faut réinventer notre rapport à l’environnement et au milieu.

C.L. : Donc, pour vous, le neuro-centrisme ne permet pas de passer à l’étape suivante, qui consiste à travailler sur la relationalité, c’est-à-dire la manière dont on se construit en tant qu’entité en rapport à tout ce qui nous entoure.

E.G. : Je pense qu’en savoir davantage sur le cerveau ne nous éclaire guère. Je lis les sciences cognitives avec beaucoup d’intérêt. Souvent, on va y chercher des clés d’explication pour déterminer des causalités alors qu’il s’agit simplement d’un point de passage dans des processus. Si vous cherchez une clé d’explication à l’agressivité, par exemple, la réponse ne sera pas à chercher dans l’hypothalamus, un organe qui réagit à des facteurs liés à l’environnement. On en revient toujours à la même chose, c’est-à-dire, en gros, que ce qu’il y a à l’intérieur est en fait à l’extérieur et ce qui est à l’extérieur se retrouve à l’intérieur. C’est là toute l’énigme aussi de la psychanalyse et des sciences psychiques.

C.L. : Peut-être qu’un des points positifs à mettre au crédit des neurosciences, c’est la nouvelle attention accordée au corps. On s’est rendu compte d’une complexité qui va bien au-delà du dualisme corps/esprit, lequel a façonné nos représentations du monde pendant plus de 500 ans. Elles en prennent un coup. À la HEAD, nous avons un programme de doctorat commun avec l’EPFL. Nous avons eu récemment, dans ce programme commun, la présentation d’Isabella Pasqualini, spécialiste en architecture et sciences cognitives. Elle nous a parlé de l’expérience qu’elle a conduit avec des sujets à qui elle a fait porter un casque de VR avec la vue de l’espace vide dans lequel ils se trouvaient. Les sujets gardaient ce casque et autour d’eux les professeur·e·s bougeaient les murs. Mais l’image dans le casque restait toujours la même. Ils·elles se sont alors rendu compte que dans un diamètre de moins de trois mètres, les gens sentent que les murs étaient proches. Donc notre perception ne passe pas que par la primauté du regard, comme on l’a cru si longtemps. On perçoit aussi par le corps… à une distance relativement courte.

E.G. : C’est en effet très intéressant. J’y vois un parallèle avec des théories fascinantes dans les arts martiaux qui développent l’idée d’un mode de perception à travers une vision périphérique qu’on peut entraîner. Les samouraïs à l’inverse cherchaient à bloquer leur empathie. Comment arriver à une insensibilité totale ? Le Mahabharata comporte un très bel épisode dans lequel le Dieu Krishna conseille le guerrier Arjuna au moment de la Grande Guerre contre ses cousins. Arjuna ne veut pas partir tuer sa famille. Krishna lui ordonne de le faire et le transforme en une machine de guerre.

C.L. : Cette capacité à ressentir ou non des émotions est le grand sujet qui intéresse notre société contemporaine. C’était le propos de l’exposition Études sur l’empathie que j’ai organisée à la Fondation Ricard à Paris avec les œuvres d’artistes issu·e·s de la HEAD—Genève. Il y a une telle obsession pour l’empathie qu’on la retrouve dans tous les domaines jusqu’au marketing. Aujourd’hui quand vous postulez pour un poste de cadre ou de dirigeant, on vous fait passer un test d’empathie, peut-être le « Geneva Emotional Competence Test » mis au point par l’Université de Berne et vendu à des sociétés de ressources humaines.

E.G. : On teste leur empathie envers d’autres humains j’imagine, et non à l’égard des plantes ou des minéraux.

C.L. : Dans la culture grand public, la perception de l’empathie reste centrée sur le rapport à autrui. Or, si on revient aux fondements de la théorie esthétique allemande, Robert Vischer2 parlait de l’empathie dès la fin du XIXème siècle en lien avec des objets et des paysages. Il essayait de décrire la relation intersubjective entre soi et le monde. Il affirmait le fondement esthétique d’une relation empathique avec un paysage sur le même plan qu’une relation avec un paysage peint. L’œuvre donnerait accès aux états cognitifs de l’autre, dans toute leur altérité. Pensez à un paysage de Turner : on y voit moins un paysage que les tumultes intérieures d’une psyché. Nous sommes affectés, notre subjectivité est contaminée par ce que l’on perçoit. Vischer a défini toute une palette de ressentis qui passe de l’agitation intérieure aux effets de calme – on est vraiment au XIXème siècle.

E.G. : C’est très romantique

C.L. : Oui. Cette théorie a été un peu oubliée – il n’a même pas été traduit en français – mais il est intéressant d’observer que les neurones miroirs font revenir sur le devant de la scène cette question de notre rapport empathique à notre environnement, au-delà des humains : avec les choses animées et inanimées. Cette découverte vient valider scientifiquement a posteriori un discours qui restait dans le domaine philosophique à l’époque. Dans un extrait, Vischer parle de relations « de sujet à sujet », ce qui est assez étonnant pour le XIXème siècle.

E.G. : Au contraire, à cette époque, on voyait des sujets partout. Il y a une forme de panpsychisme très intéressant chez les inventeurs de la psychologie expérimentale. Dans Nanna ou l’âme des plantes, Gustav Fechner pose la question de savoir si les plantes ont une âme. Il part de l’hypothèse que si elles en ont une, elle est forcément différente de la nôtre.

Fechner voyait dans les choses, les éléments du milieu, une capacité à faire miroir. Il l’évoque au sujet des astres, dans le Zend-Avesta, ou avec les plantes aussi qui fonctionnent comme un miroir déformant. Cette notion de miroir est amusante quand on la sort du cerveau car, on quitte alors l’anthropocentrisme, pour explorer une sorte d’anthropo-excentrisme, ou d’éco-centrisme, à l’échelle du milieu.

On trouve des images approchantes dans des récits amérindiens, chez les Yanomami. Dans La Chute du ciel, le chaman Davi Kopenawa décrit les visions qu’il a eues sous un certain type de psychotrope. Il conçoit les esprits comme des êtres de lumière semblables à des miroirs à l’échelle atomique. Dans ces théories animistes, l’environnement est peuplé de miroirs.

C.L. : Ne s’agit-il pas de ce qu’on appelle la théorie de la personne distribuée ?

E.G. : Exactement. On a essayé d’explorer nos persona à travers leur projection en de multiples entités dans l’environnement. Plus que de projection, il faudrait parler d’émergence dans l’environnement d’éléments qui pourraient s’apparenter à des personnes avec lesquelles on entre en interaction. Il y a pléthore d’exemples. Je suis en train de lire un texte sur des fossiles en Inde, dans l’Himalaya. Ces fossiles sont des ammonites pleines de cavités et de trous parce qu’il y a toujours eu un animal à l’intérieur, un ver qui a creusé des galeries. Les Hindous associent ces fossiles à des épisodes de la mythologie du dieu Vishnou car dans l’Himalaya des temps mythologiques, il y avait un océan, ce qui correspond à l’histoire géologique avérée de cette chaîne de montagnes. L’Himalaya était le fond d’un océan qui a ensuite émergé.

C.L. : Comme les Alpes.

E.G. : Absolument. Ces fossiles très recherchés par les hindous sont des objets rituels au pouvoir énorme qui suscitent une vraie fascination. Ils mettent en jeu toute une relation à l’environnement. Vishnou était sur son océan et se manifeste par les ammonites, perçues comme des auto-manifestations de divinités. Le paysage devient alors une sorte de paysage divin. Ces récits se fondent sur une curiosité quasiment naturaliste pour les merveilles de la nature. Pour réussir à développer des formes d’attention renouvelées, des formes d’empathie avec les milieux, il faut aller voir ailleurs. En Occident, nous manquons cruellement d’images exemplaires de relations viables ou de relations de valorisation qui impliqueraient autre chose que des chiens, des chats, des fleurs etc.

C.L. : À travers vos recherches sur l’Hindouisme, sur les relations aux objets de culte en Inde, vous êtes-vous dit qu’il fallait sortir de notre boîte à outils occidentale – laquelle reste très problématique pour repenser notre rapport à notre au monde – et essayer de trouver des manières d’être au monde qui soient plus éclairantes que celles dont nous disposons ?

E.G. : C’est là tout le travail des anthropologues. On puise ailleurs des éléments susceptibles de nous orienter vers une refonte de nos habitudes à penser et à agir. Notre démarche s’indexe toujours à un certain état du monde.

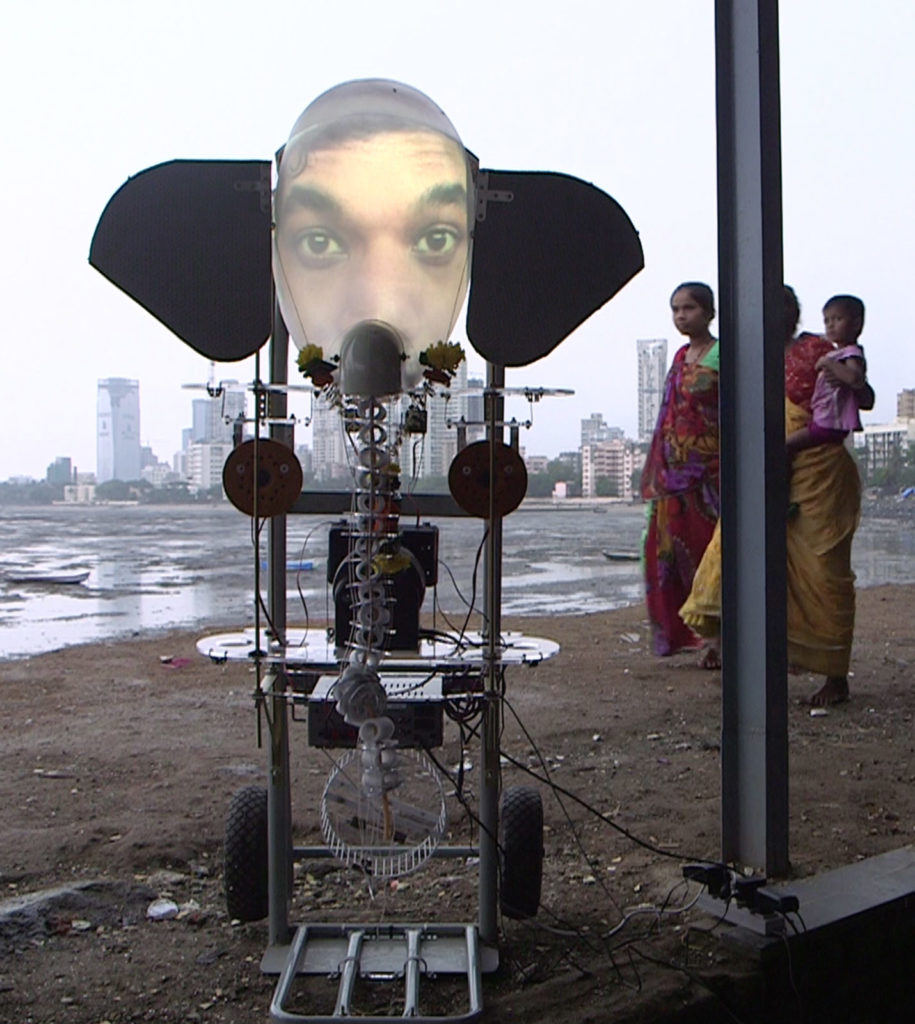

C.L. : Pouvez-vous à cet égard parler de votre projet Ganesh Yourself ?

E.G. : Il s’agit d’une d’interface que nous avons créée avec Zaven Paré3, qui permettait à n’importe qui de se mettre à la place de Dieu et d’avoir une conversation.

C.L. : Ce qui ne peut que susciter l’incompréhension pour quelqu’un qui vient d’Occident.

E.G. : Surtout si on est protestant ! À l’époque, Zaven et moi travaillions au Japon dans le laboratoire du roboticien Hiroshi Ishiguro autour du Géminoïde4. Nous avons écrit un livre qui s’appelle Le jour où les robots mangeront des pommes. Ishiguro s’intéresse beaucoup à la Vallée de l’étrange5, qui part du principe que plus on crée un robot à forme humaine plus on génère d’empathie, mais qu’à partir d’un stade trop ressemblant, on crée l’effet inverse, un sentiment de répulsion. Dans la robotique japonaise de cette époque, vers 2008, on cherchait à déplacer ce creux de la Vallée de l’étrange. Nous avons fait des expériences avec cette machine, qui était très intéressante, mais nous avions envie de monter notre propre dispositif.

J’ai proposé à Zaven de fabriquer un robot de Ganesh. Nous avons emmené ce projet en Inde. Nous ne savions pas comment il allait être reçu, s’il risquait d’être considéré comme blasphématoire. À l’inverse, les gens étaient enthousiastes et curieux. Ils n’ont pas du tout pris la machine pour un dieu. Avec beaucoup d’intelligence, ils ont testé la capacité de la personne derrière le robot – c’était un dispositif télé-opéré – à bien incarner la voix du dieu. Ils essayaient de le mettre en défaut. C’était un test de Turing6 puissance dix. Avec Turing, on a le choix, techniquement, entre être un homme ou une femme, ou être une machine ou un humain. Dans notre cas, il y avait trois entités qui compliquaient les rapports : vous pouviez être un humain possédé par un dieu à l’intérieur d’une machine, un dieu parasitant un humain, etc. Malgré ces ambiguïtés, les gens ne s’interdisaient pas de tenir des conversations qui commençaient par : « Je ne crois pas du tout à votre truc, mais quand même, je vais te poser une question à toi, Ganesh ». Ensuite, ils argumentaient : « Puisque tu es Dieu, que fais-tu pour résoudre la pollution, le trafic, les problèmes de mes enfants ? ». Les conversations pouvaient durer jusqu’à une heure et demie. Les participants tâchaient de coincer le dieu avec des questions métaphysiques, politiques, etc.

Pour en revenir à l’empathie, certains des « incarnants » – c’est le terme qu’on employait pour désigner ceux qui incarnaient Dieu – voulaient faire preuve d’une empathie totale pour les humains, leurs dévots. Ils se retrouvaient souvent dans des situations impossibles, face à des gens agressifs qui voulaient les piéger. On n’observait jamais d’adhésion naïve à une représentation ou une manifestation divine, mais toujours un processus réflexif. J’ai ainsi commencé à établir une typologie des effets par lesquels on pouvait potentiellement devenir un dieu. Comment atteindre un effet d’empathie maximal ? Était-il possible de parvenir à une forme de symbiose entre la divinité et l’incarnant, un sentiment d’extase mystique absolue avec ce robot ? À l’inverse, l’interaction avec le robot était marquée par un profond scepticisme de prime abord, qui se poursuivait par un dialogue pour voir ce qui pouvait être tiré de cette discussion, et qui, dans le meilleur des cas, pouvait se terminer par une leçon, qui consistait à apprendre au dieu à faire le dieu. On s’éloignait donc du test de Turing pour entrer dans une interaction sans statut ontologique précis. Cela devenait accessoire de savoir si on avait affaire à un humain, à une machine ou à autre chose.

L’ambiguïté rend l’interaction plus intéressante, car elle implique la curiosité. Je pense qu’on va toujours trop vite quand on parle d’empathie. Il faut reculer un peu, se demander de quoi l’empathie est-elle la forme ? De manière plus banale, je crois que c’est la curiosité qui vient la première, et dans la curiosité il y a plein de rapports possibles.

C.L. : En quel sens, avec cette interface, dépassait-on la configuration du « comme si », que vous avez évoquée ?

E.G. : Certains incarnants ne savaient plus qui parlait à travers eux. Ils ont vécu de vrais moments mystiques, ou simplement de dépossession de leur voix.

C.L. : Telle la Pythie.

E.G : Oui. Cela tenait essentiellement au fait que, lorsque des gens posent des questions, l’incarnant se retrouve en situation d’improvisation totale. Il s’agissait souvent de questions graves, qui exigeaient énormément de concentration. Ceux qui ont joué à Dieu ont échoué. Ils finissaient par parler comme s’ils étaient eux-mêmes. J’ai envie de dire qu’ils cherchaient la part de divin en eux. Globalement, cette interface permettait de pirater Dieu.

C.L. : Dans Cosmic City, vous utilisez le médium du film de manière très originale. L’objet film devient un objet d’expérimentation qui produit sa propre méthodologie pour créer une expérience, à l’instar d’une recherche en art. Qu’est-ce qui vous a donné envie, en tant qu’universitaire dont on attend des méthodologies plus standardisées, d’opter pour une forme aussi radicale ?

E.G. : Le point de départ a été mon expérience en tant qu’assistant de réalisation dans les studios de Bombay. Le cinéma expérimental permet de travailler sur d’autres formes que l’article scientifique. J’ai fait un film sur un sosie de Gandhi, également amusant du point de vue de l’empathie. Cet homme avait failli obtenir un poste de parlementaire, qu’il avait finalement refusé par fidélité à Gandhi – Gandhi n’a jamais occupé de position politique de son vivant. Je l’ai rencontré dans un bazar de Bhopal. Sa ressemblance lui valait d’être employé comme une image vivante. Il touchait pour cette raison une pension de l’État et représentait Gandhi, en chair et en os, lors des cérémonies officielles.

C.L. : Dans Cosmic City, vous essayez de faire éprouver au spectateur l’effet hypnotique produit par le théâtre d’automates des divinités à Bombay.

E.G : Le psychédélisme des installations de la fête de Ganesh m’intriguait beaucoup. Les Ganesh sont souvent très décorés et dotés de mécanismes. Il s’agit d’une mise en scène du pouvoir des divinités, de leur champ magnétique, à l’aide de lumières stroboscopiques. J’avais envie de faire un film sur ces effets. Les artisans qui fabriquent les Ganesh cherchent à placer le spectateur dans un état de conscience modifié. Une théorie hypnotique en émerge. On capte davantage l’attention par des mouvements lents que par des mouvements rapides, par exemple. Ce dispositif permet une forme d’expérience mystique. L’image ou le cinéma étaient à mes yeux les meilleurs moyens de s’y plonger, de partager concrètement ces choses-là, très difficiles à décrire avec des mots.

C.L. : Vous travaillez en ce moment sur une prochaine exposition au Quai Branly qui incorporera de la réalité virtuelle. De quoi s’agit-il ?

E.G. : On m’a demandé de développer le rapport entre science-fiction et anthropologie. Je suis parti de la notion d’exo – exobiologie, exo-politique, etc. Il s’agit d’explorer ce qui nous effraie ou ce qui induit une forme de respect en raison de sa sacralité. Pour pouvoir respecter certaines choses, ou du moins pour prendre conscience de leur valeur, il faut en avoir peur.

C.L. : D’où la science-fiction.

E.G. : Dans la science-fiction qui m’intéresse, celle de Lovecraft ou de Philip K. Dick, on ne cesse d’inventer des aliens. Lovecraft avait l’art de mettre ses lecteurs en relation avec des entités vraiment perturbantes. Il n’est pas surprenant qu’il ait débouché sur une forme de polythéisme, alors que Dick reste un indécrottable chrétien convaincu qu’une entité nous gouverne. Je pense que l’approche de Lovecraft est plus adaptée à notre époque.

C.L. : Vous présenterez des artefacts du Quai Branly ?

E.G. : Oui, il y en aura beaucoup. Ce sont souvent des objets conçus et perçus comme des aliens, des entités totalement étrangères. Dans une démarche inverse à celle de la recherche d’empathie avec les végétaux ou les animaux, nous réalisons que des entités radicalement étrangères peuplent le milieu qui nous entoure. Qu’en faire ? Est-ce qu’on continue à les « anthropomorphiser », ou est-ce qu’on parvient à les reconnaître dans leur altérité ? Cette reconnaissance de l’altérité, serait-ce alors de l’empathie ? Ici, on touche à la question de savoir comment est-ce qu’on reconnaît ou qu’on nie l’altérité de l’autre.

C.L. : C’est un mécanisme qui s’avère très ancré dans les pratiques artistiques. Quand on met pour la première fois une personne face à une sculpture minimaliste, elle ne va rien lui évoquer. Comme elle ne lui dit rien, cette personne va développer une réaction de perplexité ou de rejet. C’est bien cette confrontation avec l’altérité qui contribue à la puissance de l’œuvre, à son agentivité.

J’aimerais encore revenir à votre livre Le jour où les robots mangeront des pommes. Vous avez parlé tout à l’heure du robot Géminoïde. Arrive cet épisode où vous mangez une pomme, vous ou Zaven, et vous avez l’impression perturbante, que le robot réagit comme s’il voulait aussi en manger.

E.G. : Oui, c’est un épisode intéressant du point de vue de l’empathie. Il faut le vivre pour l’éprouver. Zaven mangeait une pomme et, tout à coup, il a eu l’impression que le robot avait faim. Zaven a alors réinterprété les bruits de machines, qui n’étaient jusque-là que des bruits de machines, comme des gargouillis d’estomac. Cette perception parasite s’avère essentielle pour définir l’empathie. C’est en fonction de ce que vous faites que l’autre se dote d’une nouvelle tonalité.

C.L. : Dans l’exposition Études sur l’empathie, on trouve une installation vidéo de Théo Pesso et Douna Lim pour laquelle ils ont dialogué avec un robot de conversation auto-apprenant sur internet régulièrement pendant un an avec l’objectif de parler surtout des émotions et des sentiments et de voir comment, au fil du temps, le robot allait articuler de manière de plus en plus fine ses réponses vis-à-vis de ces questions sur lesquelles, évidemment, il reconnaît ne pas avoir d’expérience. Ils font ensuite rejouer cette conversation par deux performeurs dans un décor en carton-pâte digne d’une version pauvre de la série Black Mirror. Il devient presque impossible de discerner qui est qui. Les réponses du robot – que programment des gens intelligents – sont tellement articulées que, finalement, on ressort de ce dialogue en se disant que la vieille question du manque d’empathie des robots (on revient à Philip K. Dick) ne peut aujourd’hui plus du tout se poser dans les mêmes termes. Vous, justement, vous dites qu’il ne faut plus poser ces questions de cette manière-là. Vous dites qu’il faut penser l’altérité totale des machines.

E.G. : Selon moi, le test de Turing a été employé trop littéralement. On n’en a pas compris la dimension profondément ironique, ce qui nous a conduit à produire de la mauvaise science et des interfaces stupides. Turing a créé ce protocole expérimental qui permet de travailler sur l’intelligence dans l’idée de se placer au niveau concret de l’interaction avec la machine. Il était par ailleurs persuadé que les machines allaient inévitablement surpasser les humains, une théorie de la singularité avant la lettre. Son test est un jeu de dupe, d’ailleurs inspiré d’un jeu de foire. C’est à qui trompera qui, et à ce jeu, la machine gagne une prime. Aujourd’hui, on n’est pas sorti de ce paradigme de la tromperie. On ne cesse de vouloir créer des machines d’une autre forme que ce qu’elles sont : il faut qu’elles ressemblent à des humains, à des animaux, etc. Le travail de Zaven m’intéresse à cet égard parce qu’il pense que les machines ont des proto-sensations qui leur sont propres. Par exemple, elles ont des états d’échauffement, de veille, de marche. À quoi cela correspond-il ? Il faudrait se mettre à ce niveau pour être véritablement à leur écoute. Les états d’insensibilité qu’on attribue aux machines existent-ils vraiment ? On pourrait classifier les formes d’insensibilité, parce qu’il y en a beaucoup.

C.L. : Ce que vous dites révèle à quel point nous sommes tributaires de schémas de pensées difficiles à dépasser. Ça frémit un peu, on sait vers quoi il faudrait tendre, mais on n’y est pas encore. Cela dit, la question du point de vue animal fait l’objet de nombreuses réflexions.

E.G. : Je suis frappé par l’amnésie de l’histoire de la pensée. Comment, d’une époque à l’autre, peut-on oublier ce qui semblait acquis aux époques précédentes. Pourquoi on n’expérimente plus sur toutes ces choses sur lesquelles beaucoup aimaient expérimenter à la fin du XIXème ? Sur les végétaux, on revient aujourd’hui à des vieilles hypothèses en vogue à l’époque de Fechner. Mais on pourrait citer d’autres domaines. La vie psychique des micro-organismes, de l’un des pionniers de la psychologie expérimentale Alfred Binet, en est un bel exemple. Il date de 1888 mais il est très d’actualité avec le coronavirus. Est-ce que les micro-organismes peuvent entretenir entre eux des rapports amoureux, s’interroge-t-il. On se demande ce qui s’est passé pendant un siècle… C’est très curieux.

L’exposition Études sur l’empathie, curatée par Charlotte Laubard, s’est déroulée du 3 décembre 2019 au 25 janvier 2020 à la Fondation Ricard à Paris.

Avec des œuvres de: Lou Cohen, Pauline Coquart, Deborah Joyce Holman, Lauren Huret, Juliet Lakhdari, Anne Le Troter, Douna Lim et Théo Pesso, Thomas Liu Le Lann, Marie Mottaz, Vanessa Safavi, Davide-Christelle Sanvee, Galaxia Wang, Eva Zornio, diplômé·e·s de la HEAD – Genève.

Notes

- Thomas Nagel, What is it like to be a bat?, The Philosophical Review, Vol. 83, No. 4 (Oct., 1974), pp. 435-450

- Robert Vischer, inventeur du terme du terme « Einfühlung » (empathie) qu’il distingue de « Verstehen » (compassion) dans sa thèse de doctorat en 1873 intitulée Sur le sens optique de la forme : une contribution à l’esthétique.

- Artiste chercheur, pionnier de la robotique dans les arts visuels: www.zavenpare.com

- Série de robots créés par le professeur Ishiguro qui sont des avatars d’êtres humains.

- Théorie développée dans les années 1970 par le roboticien japonais Mori Masahiro.

- Test développé en 1950 par le mathématicien et cryptologue anglais Alan Turing, au cours duquel un sujet doit converser à l’aveugle avec une machine et un être humain et déterminer à quel type d’intelligence il a affaire.

Back to summary

Back to summary