Texte

Quand vous lirez ce texte, river ne s’appellera probablement plus river et votre moteur de recherche aura du mal à le retrouver en ligne, malgré une activité débordante : réalisation de films, militantisme, organisation de soirées, DJing, football. Adepte des multiples identités et casquettes, il était invité à parler, en compagnie de l’actrice Naëlle Dariya, des représentations trans au cinéma dans le cadre du cours « À qui donne-t-on la parole ». Leur analyse du film The Danish Girl, une co-production internationale consacrée à une femme qui aurait bénéficié de la première transition médicalisée de l’histoire, déconstruisait le regard cisgenre objectivant et fétichiste sur la transidentité. Dans cet entretien, il revient sur l’efficacité du cinéma comme vecteur de visibilisation, sur les moyens de faire évoluer cette industrie structurellement défavorable aux personnes trans, et sur son propre parcours de cinéaste et militant en quête d’anonymat.

Sylvain Menétrey : Ton parcours agrège cinéma, engagement associatif, organisation de soirées trans-affirmatives et DJing. Comment ces activités, qui témoignent toutes d’une volonté de créer du collectif et de promouvoir les représentations trans, se sont-elles mises en place ?

river : Tout est lié. J’ai d’abord été militant à la fac de Nanterre, que j’avais choisie pour son association LGBT, au début des années 2000. J’ai rejoint Act Up à la même époque. À la fac, j’ai commencé des études en philosophie avant de bifurquer en cinéma. J’organisais des séances pour l’association ; une activité de programmation est donc venue se mêler à tout ça assez tôt.

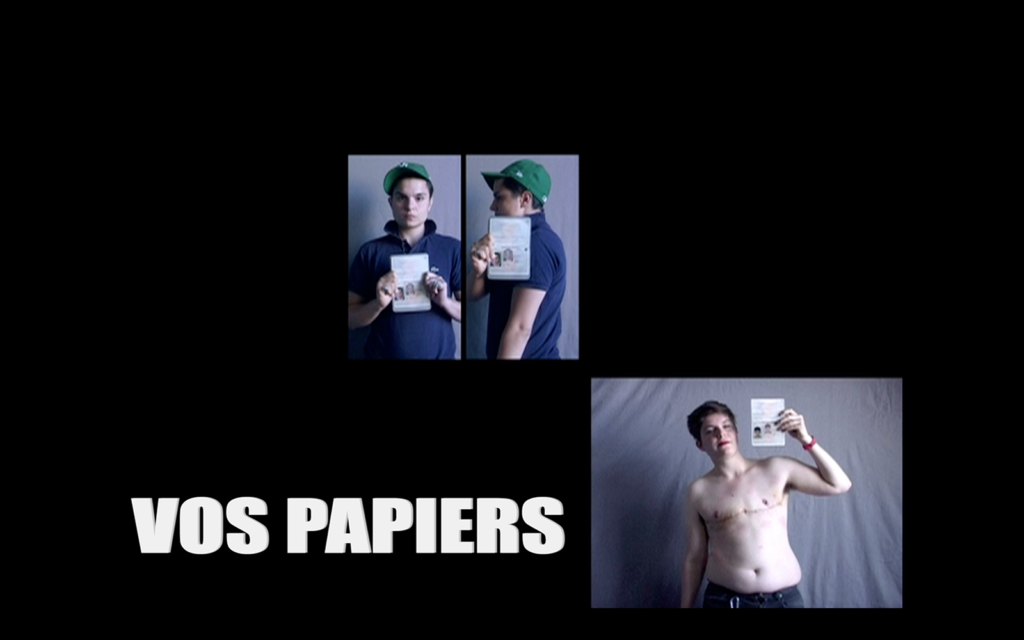

À ce stade, j’étais assez frustré par l’aspect trop théorique de mon parcours. J’ai décidé d’interrompre ma thèse pour postuler en montage à la Fémis (ndlr. École nationale supérieure des métiers de l’image et du son). Durant mes études là-bas, mon travail tournait autour de deux thématiques principales : le porno et les questions trans. Il allait de soi pour moi de faire des films autour de ces problématiques, beaucoup moins médiatisées à l’époque, pour les rendre plus visibles. Le cinéma m’apparaissait clairement comme un outil militant, capable de créer de l’empathie avec les personnes représentées. C’est notamment ce qui était ressorti des projections de Vos papiers que j’ai réalisé en 2013.

À cette époque, on a organisé avec des potes des soirées de soutien qui s’appelaient D.I.V.A.. C’est dans ce cadre que je me suis lancé dans le DJing. Et, en parallèle de mon travail d’animateur de prévention en soirées LGBT, on a lancé le collectif Shemale Trouble avec Naëlle Dariya dans lesquelles on a valorisé un clubbing trans, féministe et bienveillant. Enfin, j’ai participé à divers collectifs et associations de foot transféministes, notamment les Dégommeuses et le Drama Queer Football Club. Le foot y est investi comme outil militant (d’empowerment, d’intersectionnalité…).

S.M. : Pour le cours en cinéma « À qui donne-t-on la parole ? », avec Naëlle Dariya, vous avez choisi d’analyser le film The Danish Girl (2016) de Tom Hooper, une coproduction internationale grand public qui relate de manière très romancée l’histoire de la supposée première personne ayant bénéficié d’une opération de réattribution sexuelle MtF dans les années 1930. Je voulais évoquer avec toi la question de l’histoire ou de la mémoire LGBT, qui est peu connue et difficile à tracer, d’autant plus quand elle est prise en charge par de tels films, qui la falsifient. Ton prochain court-métrage qui sort cet automne est aussi un film d’époque.

r. : C’est un sujet qui m’intéresse. Un travail de plus en plus important est fait pour visibiliser nos histoires. Je vois aussi dans ce travail de mise au jour l’occasion de remettre en cause le mythe de la « vérité » historique, de l’histoire avec un grand H, qui reste un outil situé de pouvoir et de domination : puisque nos mémoires ont été beaucoup effacées, détruites, pourquoi ne pas les « fictionner »? Il est intéressant de récupérer des archives, de les valoriser, mais aussi de réfléchir aux histoires que l’on va raconter à partir de celles-ci. Veut-on garder cette matière en l’état ou questionner de front la notion même d’ « Histoire » et la pervertir, la queeriser?

S.M. : Comment t’en saisis-tu dans ton film Héroïnes ?

r. : Le film raconte l’histoire de Claude Cahun et Marcel Moore, deux artistes lesbiennes qui ont combattu les nazis sur l’île de Jersey pendant la guerre. C’est une histoire assez folle ; elles ont su faire peur à une armée avec du papier et du crayon, des armes dérisoires. Au bout de quatre ans, elles ont été faites prisonnières et leur matériel de résistance a été détruit. Par la suite, quand leur travail artistique est ressorti, seule Claude Cahun a été valorisée, alors qu’elles produisaient ensemble et que, par exemple, c’est très probablement Marcel qui prenait les photos de Claude. Le film creuse la question de savoir pourquoi on a voulu mettre en avant l’une des deux, alors qu’elles formaient un couple artistique et dans la vie. La personne qui a fait connaître Claude Cahun au grand public l’a fait avec un point de vue très cisnormatif qui donne peu de place aux enjeux autour du genre de Claude Cahun. Comme une grande partie de leurs archives a été perdue ou détruite, nous avons eu envie de créer une fiction à partir de ce qui reste, d’imaginer des événements qui n’ont pas forcément eu lieu, mais qui s’appuient sur le réel, pour mélanger les couches de « vérité ».

S.M. : La trajectoire est inverse à celle de The Danish Girl, qui part d’une histoire connue, mise par écrit dans une biographie, avant d’être romancée et « cis-isée » à outrance dans le film.

r. : Il semble en effet y avoir des différences de fond entre le film et la biographie ; beaucoup d’événements ont été effacés. Le rôle du médecin et celui de Gerda (ndlr. l’épouse d’Einar/Lili dans le film) ont été réécrits également.

S.M. : Dans votre déconstruction du film, vous mettez en exergue l’absence d’agentivité de Lili, le personnage principal. Son épouse l’initie à sa transition, une amie lui trouve son nom, elle est toujours en recherche de validation de son apparence dans le regard des autres, c’est le médecin qui prend en charge sa transition corporelle. Les films issus de la communauté trans tentent d’inverser cette vision objectivante et de favoriser des sujets agissants. Je pense en particulier à De la terreur mes sœurs d’Alexis Langlois, auquel tu as participé, et dans lequel joue Naëlle. La caméra suit une bande de copines qui imaginent des représailles aux comportements transphobes.

r. : J’ai travaillé comme second assistant réalisateur sur ce film. J’ai aussi été consulté par Alexis sur l’écriture et sur le casting des mecs trans. Il y a peu de personnes trans qui bossent dans le cinéma en France car nous sommes une population marginalisée et précarisée. Nous sommes encore moins à avoir les moyens de faire nos propres films. De mon côté, les enjeux trans sont moins centraux qu’avant dans mes films mais j’essaie de faire en sorte de raconter des histoires directement avec les personnes concernées et d’engager autant de personnes issues de communautés minorisées que possible sur mes tournages.

S.M. : Alexis Langlois a rencontré des difficultés à passer les commissions d’octroi de subventions avec son film. Comment contourner ces barrières institutionnelles ?

r. : Alexis a beaucoup galéré en effet, et c’est un mec cis blanc qui a déjà un petit nom dans le cinéma, donc tu imagines pour les autres… Cela dit, les choses sont en train de bouger. À mon niveau je vois que j’arrive de mieux en mieux à faire produire mes projets, mais il faut jouer le jeu des institutions : les rassurer, ne pas trop leur faire peur. Et puis se pose toujours la question d’une forme de transwashing, rien n’est jamais unilatéral. Lorsqu’on a reçu l’argent, c’est plus facile de se débrouiller, mais c’est vrai que les retours sont parfois lunaires et montrent bien que les interlocuteur·trices n’ont rien compris. Il y a un monde entre ce que les spectateur·rices sont prêt·es à recevoir et ce que les institutions ont envie de voir produit.

S.M. : The Danish Girl comme d’autres récits contemporains mainstream utilisent souvent la transidentité comme un ressort dramatique lié au secret et à sa révélation. N’y a-t-il pas là une forme de confusion avec le modèle du placard/coming out lié à l’orientation sexuelle ?

r. : En matière de narration, la question du secret ouvre beaucoup de possibilités, sans nécessiter beaucoup de moyens : le drame se noue vite. Dans la représentation des personnes homo ou trans, il y a généralement deux types de figure : d’un côté la personne déjà out ultra-visible qui est un spectacle en soi – souvent avec une fonction comique ou au contraire de repoussoir –, et de l’autre un personnage plus caché avec énormément d’éléments psychologisants à creuser. Des ressorts similaires existent effectivement, mais avec une zone grise importante dues aux confusions entre identité de genre et orientation sexuelle. J’ai aussi l’impression parfois qu’il y a des mouvements un peu inverses à partir du nœud narratif du coming out : un enjeu de survisibilité, voire de show, du côté de l’orientation sexuelle et un enjeu d’invisibilisation volontaire, de passing, d’une sorte de retour silencieux à la norme pour les trans. D’un côté la pride, de l’autre le stealth (le fait que les personnes trans soient invisibles en tant que telles).

Un film comme The Danish Girl est paradigmatique d’un état des représentations mais il fonctionne à double tranchant : il peut avoir son efficacité, dans la mesure où il produit de l’empathie auprès d’un certain public et dans le cadre d’une industrie massive. Mais il est aussi politiquement dépassé, comme un témoin d’un discours obsolète et transphobe.

S.M. : De nombreux·ses artistes trans se sont fait·es remarquer dans la musique. Au-delà des questions budgétaires et institutionnelles qui rendent tout projet de cinéma beaucoup plus lourd à porter et à produire, je me demandais si le succès des personnes trans en musique, ne venait pas du fait que ces artistes sont parvenu·es à inverser le stigmate, de la panique cis envers ce qui serait « faux », pour créer une forme d’adéquation entre musique synthétique et corps modifié-édité à travers des sons aventureux et futuristes. À l’inverse, est-ce qu’à l’exception du film de genre, le cinéma ne reste pas bloqué dans une idéologie réaliste qui limite les débouchés pour les représentations trans ?

r. : Il y a des raisons très structurelles à cela. Cela ne représente pas les mêmes risques de sortir un disque sur Soundcloud ou de réaliser un film à 100 000€. Ce ne sont pas non plus les mêmes personnes aux commandes. À notre époque, on peut faire sa musique tout seul dans son coin. La démocratisation des outils numériques rend beaucoup de choses plus accessibles dans tous les domaines, mais, à égalité de diffusion, les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. C’est très culturel aussi, dans certains pays, l’existence d’artistes trans est plus évidente qu’en France, une nation encore très conservatrice. Je trouve intéressant ceci dit sur les questions de représentation visuelles que la musique se regarde autant qu’elle s’écoute désormais. Le format du clip permet de produire des images et d’expérimenter autour de certaines thématiques qui passeraient difficilement sur grand écran.

Dans le milieu du cinéma, les trans restent surtout des objets de regard, rarement des sujets agissants. Il y a encore beaucoup plus de meufs que de mecs trans, et que dire des personnes non-binaires ou gender fluid ? Plus généralement, on peut aimer une musique et découvrir après coup seulement que l’artiste est trans. Au cinéma, la question de l’identité des personnes se pose beaucoup plus vite et avec plus d’incidence.

S.M. : Est-ce que le principe du collectif, très présent dans la musique, notamment à travers l’organisation de soirées, fait son chemin aussi dans le cinéma ?

r. : Les soirées Shemale Trouble organisées avec Naëlle étaient en partie pensées comme des espaces d’expérimentation pour des personnes trans, par exemple, avec des ateliers de mix l’après-midi et des mises en pratique lors des soirées. Après, les moments festifs étaient des espaces mixtes, aussi bien en termes de public qu’au niveau des artistes. On a essayé de créer une communauté avec une identité trans forte et visible, mais avec des enjeux de transversalité. Politiquement, c’est important d’avoir des espaces non mixtes mais aussi de se mélanger.

Cette dimension est moins présente, et plus difficile à mettre en place dans le cinéma. C’est un art collectif, mais très solitaire aussi. Certains de mes films sont en cours de développement depuis une dizaine d’années. Les projets sont souvent portés par une personne seule, à bout de bras, qui essuie beaucoup de refus. Sur le plateau par contre, on travaille collectivement, c’est une sorte de communauté éphémère qui va laisser une trace. C’est aussi un moment où se créent des ponts entre des gens qui ne seraient pas amenés à se rencontrer autrement. Le plateau c’est comme un micro-univers, une faille spatio-temporelle apparemment hermétique comparée à la fête, mais il y a des similitudes. C’est important de ne pas hiérarchiser et de s’autoriser à tout investir politiquement.

S.M. : Tu t’es intéressé au rapport des personnes trans à leurs papiers d’identité dans Vos papiers construit en une série d’entretiens dans un dispositif très cadré de photomaton. Toi-même, tu as une relation versatile à l’identité, puisque tu multiplies les noms et pseudos.

r. : Quand j’ai commencé à militer, il y avait d’un côté les gens qui voulaient avoir accès à une modification de l’état civil, et de l’autre ceux et celles qui voulaient que la mention du sexe soit tout simplement supprimée. Il y a eu un gros débat là-dessus. Personnellement, ça me plairait d’avoir aussi peu d’informations que possible sur ma carte d’identité car j’aime bien brouiller les pistes, avec cette idée de disparaître des réseaux sociaux, des référencements etc. Mais il y a aussi des questions d’urgence et de stratégie, et faciliter le changement d’état civil, avoir accès à des droits, reste la priorité.

S.M. : Comment s’articulent l’exigence de visibilité et le jeu autour de l’anonymat, de l’effacement ?

r. : Pour moi la visibilité est importante collectivement car elle donne de la puissance d’action. Mais à un niveau plus individuel, cela ne m’intéresse pas de me promouvoir. Je suis content de pouvoir mettre une pierre à l’édifice, mais je n’ai pas envie que l’on parle de moi en tant que personne. C’est compliqué à articuler, la disparition comme enjeu esthétique dans une ère de l’ultra visibilité et de la promotion de soi et la visibilité en termes politiques en tant que personne trans. C’est un vrai dilemme auquel je n’ai pas trouvé de réponse : le personnel et le politique s’entrechoquent.

Retour au sommaire

Retour au sommaire