ISSUE #16 – Profession : travailleur·euse créatif·ve

Artistes et designers face au grand chantier du travail

Introduction

Vous le savez peut-être déjà : nous sommes entré·es dans l’ère VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Dans ce monde mouvant, il est désormais impossible de se projeter à plus de deux ou trois ans. Le climat change et avec lui la société, ses habitudes et ses acquis. C’est ce que le théoricien anglo-polonais Zygmunt Bauman appelait la société « moderne-liquide » : les êtres agissent dans des situations qui se modifient, avant même que leurs façons d’agir ne réussissent à se traduire en habitudes. À l’ère « solide » de la production succéderait celle, fluide et incertaine, des consommateur·ices, incapables de tirer un enseignement durable de leurs expériences, le cadre et les conditions dans lesquelles celles-ci se déroulent changeant sans cesse.

Est-ce à ce rythme effréné du changement que l’on doit le phénomène du Big Quit ? Dans la foulée de la crise covid, plus de 4 millions d’Américain·es ont donné leur démission et nombre d’entre elleux se sont filmé·es sur TikTok en claquant la porte. Le réseau social chinois est rapidement devenu l’espace d’un forum citoyen autour du travail, sujet aux plus de 50 milliards de vues cumulées. Au cœur du débat : le sens de l’engagement et du don de soi dans la sphère professionnelle, avec cette question revenant en boucle : puisque le covid a redéfini la composante sociale du travail, à quoi sert-il désormais, s’il n’apporte ni nouvelle expérience, ni bien-être ?

Issu du latin « tripaliare », littéralement tourmenter, torturer avec le trepalium, travailler signifie en ancien français « faire souffrir ». Comme verbe transitif, il revêt aussi le sens d’agiter, de transformer (travailler la pâte à pain). Dans l’idéal, le travail serait ainsi le terrain possible d’une transformation de soi, par l’entremise d’expériences nouvelles. Mais, alors que le nombre de burnouts explose, celui-ci doit impérativement garantir une certaine qualité de vie. Les entreprises le savent, cet aspect qui possède désormais son propre acronyme QCVT (qualité des conditions de vie au travail) est désormais un prérequis de tout recrutement. Dans un monde où l’on prévoit de moins en moins, le temps court d’un quotidien heureux prime sur l’accumulation des biens à long terme et il s’agit de le faire valoir pour convaincre que l’effort consenti en vaut la peine.

Du côté de la création, la stabilité du travail n’a pas lieu d’être et le monde VUCA paraît exister de longue date. Toutefois, la définition de la profession et la façon de s’y projeter connaissent elles aussi des mutations. Comment les créateur·ices envisagent-iels aujourd’hui leur avenir ? Quel rapport entretiennent-iels à leur carrière ? Ce mot a-t-il encore un sens et, si oui, lequel ? Peut-on déléguer, mimer les rôles de l’entreprise ou doit-on inventer une alternative à cette organisation du travail ? En 1973, Ivan Illich attirait l’attention sur le risque d’une trop grande dépendance à l’industrie : « Une société qui définit le bien comme la satisfaction maximale du plus grand nombre de gens par la plus grande consommation de biens et de services industriels mutile de façon intolérable l’autonomie de la personne. Une solution politique de rechange à cet utilitarisme définirait le bien par la capacité de chacun de façonner l’image de son propre avenir1 ». En prônant l’« autonomie créatrice » et une société « conviviale » reposant sur l’accès libre aux outils de la communauté, le penseur de l’écologie politique théorisait avant l’heure la crise de sens que traverse la Génération Z. Décroissance, bien-être, changement climatique et précarité des acquis : la relation au travail des designers et des artistes se réinvente, alors que leur contribution n’a jamais paru aussi indispensable pour penser l’avenir. Dans ce dossier réunissant les contributions critiques d’alumni·ae et d’enseignant·es de la HEAD, nous donnons la parole à celleux qui questionnent cette relation à la profession.

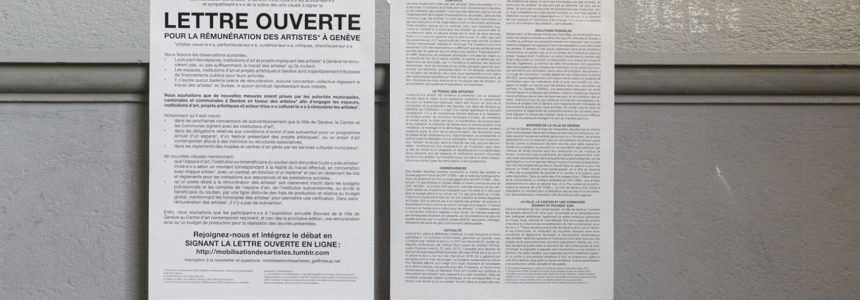

Dans un entretien, le designer graphique Etienne Mineur commente son exploration des plateformes de génération d’images et spécule sur l’évolution des métiers de la création face à cette automatisation du dessin. Aude Fellay et Emilie Meldem débattent avec Giulia Mensitieri, autrice du Plus beau métier du monde (2018) de la manière créer des alliances entre les créateur·trices et les forces productives de l’industrie de la mode. Dans deux de ses films, l’artiste et alumna Lou Cohen explore avec un humour grinçant le monde professionnel contemporain. Des cabinets de recrutement aux start-up, elle imagine des situations où le coaching et les rapports de pouvoir se combinent et s’entrechoquent au dépend de travailleur·euses en auto-performance d’elleux-mêmes. Dans son mémoire de Master TRANS dont nous publions de larges extraits, Eva Meister revient sur son quotidien d’étudiante, dicté par la nécessité de financer ses études par des petits boulots. En écho à Services d’Andrea Fraser, revisitée et commentée par l’équipe du Master CCC, la curatrice et alumna Julie Marmet revient sur le mouvement Wages for Wages against et fait le point sur le salaire des artistes, tandis que Yoan Mudry interroge, dans une suite de peintures et installations, la représentation mondialisée du travail sur Google.

Bonne lecture !

Image de couverture : still du film Alexandre le bienheureux, d’Yves Robert, 1968. © Gaumont