ISSUE #26 In Their Own Words

Introduction

Ce dossier rend compte d’une recherche menée durant l’année académique 2023–2024, grâce au Fonds Gendered Innovation que nous avons obtenu en 2023 pour le projet de recherche In Their Own Words. Il s’agissait pour nous de formaliser une réflexion au long cours, déjà partiellement développée sous d’autres formes et dans d’autres contextes. Nous avions initié quelques années auparavant la collection d’entretiens d’artistes On Words, à laquelle Sarah Burkhalter s’est ensuite associée, lorsque le projet a trouvé sa place à l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA). Si les recherches théoriques développées en amont pointaient déjà les enjeux des conversations d’artistes femmes, On Words posait cette fois les bases d’une création empirique, reposant sur le principe de l’écoute, de l’échange horizontal et de la prise de parole non finalisée.

Pour la recherche In Their Own Words, nous avons plongé dans la pratique féministe de la conversation d’artistes, en parcourant ses occurrences, de la naissance de l’enregistreur au podcast. Le postulat de départ voulait que les artistes et historien-nexs de l’art féministes aient imaginé de nouvelles formes d’écriture expérimentale et de documentation à travers les pratiques conversationnelles. Or cette pratique, qui s’inscrit également dans notre travail au sein d’une école d’art, est profondément ancrée dans la rencontre radicale entre le militantisme et la recherche. Autour de ces questions, nous avons convoqué des approches artistiques et théoriques, à la fois spéculatives et historiques, pour partager des réflexions intersectionnelles sur les histoires de l’art non documentées (unrecorded). Pour les saisir, nous avons recours à la pensée féministe, queer et décoloniale.

Inclure les récits sonores féministes dans le récit plus large de l’art nécessite le développement de méthodes d’analyse spécifiques. Il s’agissait ainsi de prendre en compte les médias utilisés pour enregistrer et partager les conversations ; les processus d’archivage impliqués dans le stockage et la mise à disposition du public de ces conversations ; l’obsolescence des supports et des canaux utilisés pour accéder à ces conversations dans les archives analogiques historiques et, aujourd’hui, dans les archives numériques en ligne.

Dans cette optique, nous nous sommes interrogées sur l’influence de la fonction play-back du magnétophone sur la mémoire, sur les ressorts affectifs révélés par l’archivage de voix autrement inaudibles, et sur la manière de répondre aux préoccupations concernant la légitimité des informations personnelles et politiques recueillies à partir de ces archives conversationnelles.

Au cours de la recherche, les frontières de la notion d’internationalité ont été remises en question dans une perspective intersectionnelle. Si le corpus d’entretiens féministes étasunien et européens que nous avons analysé en premier lieu reste encore largement invisible dans l’histoire de l’art canonique, une invisibilité supplémentaire a pesé sur le travail essentiel mené par les artistes Helen Khal au Liban et Nazli Madkour en Égypte, qui avec Cindy Nemser et Eleanor Munro, partagent notre intérêt. Ces perspectives méthodologiques, esthétiques et d’histoire de l’art sont complétées par la contribution d’Olivia Alexandra Fahmy, chercheuse associée à notre projet, sur la publication Women Artists in Egypt de l’artiste Nazli Madkour.

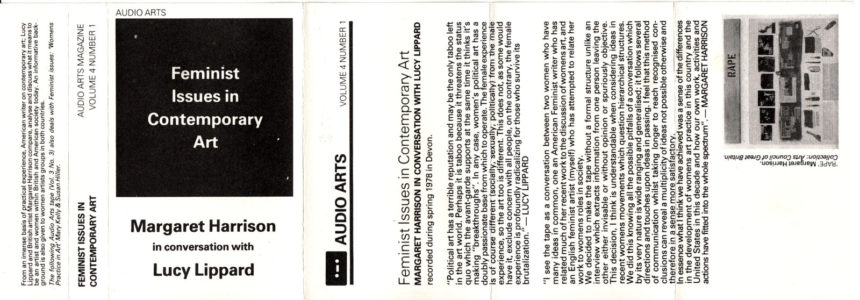

Le dossier In Their Own Words rend compte des différentes étapes de notre recherche. Outre l’article d’Olivia Alexandra Fahmy susmentionné, il fait état des questions méthodologiques abordées (« On the Record : Notes sur les pratiques féministes de l’entretien en arts visuels ») ; il permet de visionner les interventions de la journée d’étude organisée en mars 2024 ; enfin, un podcast réalisé à partir d’une conversation avec l’artiste née en Pologne et établie à Londres Marysia Lewandowska, retrace le parcours de cette artiste dont la trajectoire s’est dessinée à partir de conversations avec des artistes femmes : le Women’s Audio Archive. Autoproduits, spécialisés ou généralistes, dans les années 2000 les podcasts offrent une forme d’écoute flexible et une discursivité accessible. Ils ont depuis une dizaine d’années suscité une nouvelle vague de projets féministes visant à redécouvrir les voix absentes des récits officiels. Le format intimiste de diffusion du podcast nous a permis d’en questionner le potentiel d’autoapprentissage Comment le public s’engage-t-il avec les podcasts d’histoire de l’art, en particulier la génération Z et les plus jeunes auditeur-icexs ? Quels sont les contextes de réception de cette histoire et en quoi l’écoute intimiste permet-elle une expérience d’assimilation différente des contenus ?

Bonne découverte !

Julie Enckell et Federica Martini