Conversation autour de “End Credits”

Abstract

For years, the FBI monitored the activities of Eslanda and Paul Robeson, both civil rights activists and communist sympathisers in the United States. The artist Steve McQueen makes this surveillance visible in a work that combines sound recording and over 12 hours of scrolling through archive documents from the FBI, redacted of sensitive information. As part of the FNS and HEAD – Genève ‘Decolonizing Socialism. Entangled Internationalism’ research project, Doreen Mende (HEAD – Genève, HES-SO) sat down with McQueen to talk about this work, the Robesons as intellectual and activist figures, and their contribution to pan-Africanism and exchanges between East and West during the Cold War.

Text

End Credits (2012-22) de Steve McQueen présente des milliers de fichiers numérisés du FBI défilant lentement sur écran géant pendant douze heures et 54 minutes. Ce matériel comprend notamment les numéros, les dates et les codes d’enregistrement des dossiers, dont certains sont fortement expurgés. Asynchrones par rapport à l’image, des enregistrements vocaux s’écoulant sur 67 heures, quatre minutes et quarante-trois secondes rendent audibles ces rapports d’informateur·ices et complètent cette installation audiovisuelle érigée en monument à la surveillance d’État et aux campagnes de diffamation orchestrées par le gouvernement américain contre Eslanda Robeson (1895-1965). Écrivaine, photographe, panafricaniste, féministe et anthropologue, Eslanda Robeson gérait par ailleurs la communication médiatique de son mari, le chanteur, acteur, avocat et activiste mondialement connu Paul Robeson (1898-1976), lui aussi pris comme cible par le FBI pour son engagement en faveur des droits civiques, son soutien aux syndicats et sa sympathie pour les idées communistes soviétiques. Eslanda a également écrit une biographie de Paul.

Bien que souvent éclipsée par son mari, Eslanda Goode Cardozo Robeson était une grande intellectuelle. Dans les années 1930, elle étudia à la London School of Economics avec l’anthropologue Bronisław Malinowski. Brillante photographe, elle développa un féminisme anticolonial dans et au-delà de cette discipline1. Ses opinions politiques influencèrent sa pratique tandis qu’elle voyageait au Congo, en Ouganda et en Afrique du Sud2 ; l’universitaire Leigh Raiford qualifie son regard de « panafricain ». Paul Robeson reliait quant à lui dans un internationalisme interracial et anticolonial le mouvement ouvrier et celui des droits civiques des Noirs par le biais des traditions sonores de la musique est-africaine, des chorales européennes et du negro spiritual. Mari et femme ont fortement contribué au mouvement avant-gardiste de la Renaissance de Harlem et n’ont depuis eu de cesse d’influencer les imaginaires diasporiques noirs, génération après génération. À l’époque, leurs travaux ont circulé dans les médias de masse de petits pays socialistes comme la République démocratique allemande (RDA) ou la République tchèque.

Entre 1950 et 1958, il leur fut interdit de voyager et de travailler hors des États-Unis et, cependant qu’il et elle recevaient l’estime et le soutien d’intellectuel·les, d’étudiant·es, de militant·es antifascistes et de représentant·es gouvernementales·aux de pays communistes ou non alignés du monde entier, il et elle durent passer devant le tristement célèbre House Un-American Activities Committee (Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants). On compte parmi leurs partisan·es le philosophe juif allemand Franz Loeser et sa femme, Diana Loeser, professeure de « English for you » à la télévision de la RDA. Dans la version est-allemande de son autobiographie, Franz Loeser raconte qu’il a protégé Paul Robeson d’un cortège de suprémacistes blancs lors des émeutes de Peekskill en 19493, alors qu’il était étudiant à l’université du Minnesota. Peu de temps après cette attaque, Loeser fut lui-même soumis à la politique anticommuniste des États-Unis et dut quitter le pays. Il séjourna quelques années à Manchester puis, en 1957, s’installa à Berlin-Est. Il contribua alors à la constitution des archives Paul Robeson à l’Akademie der Künste, dont Paul Robeson devint membre correspondant en 1963 jusqu’à l’annulation de son adhésion vers 1994, quand les pendants Est et Ouest de l’institution furent réunifiés.

En d’autres termes, la fin de la guerre froide favorisa le mépris des archives et le musellement des voix communistes et antifascistes qui s’étaient élevées en Europe, éradiquant par la même occasion la présence dans ces géographies des histoires radicales noires et de leurs réseaux transcontinentaux. Dans le contexte de l’Allemagne de l’Est, ce double effacement – la sociologue Katharina Warda parle de « double invisibilisation » par le pouvoir libéral patriarcal blanc – a créé les conditions préalables à l’ethno-nationalisme et au néofascisme auxquels nous sommes confronté·es aujourd’hui4. Ou, pour reprendre la formulation de Charisse Burden Stelly, la double identité noir·e et communiste est ce que les fascistes craignent le plus5.

L’instrumentalisation actuelle de la politique de la mémoire, en particulier dans le cas de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, rend plus que nécessaire de s’intéresser aux conversations initiées par des ami·es et des mouvements qui surent créer une solidarité intersectionnelle entre les luttes conjointes de l’Orient et du Sud. Dans End Credits, la mobilisation artistique de matériel d’archives invoque ces enchevêtrements géopolitiques et permet aux spectateur·rices de relier le racisme au colonialisme, à l’antisémitisme et au fascisme. La conversation suivante a eu lieu le 25 octobre 2022, dans la période précédant la première exposition complète de l’œuvre à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin dans le cadre du projet curatorial en plusieurs parties « The Missed Seminar »6.

—Doreen Mende

Doreen Mende : End Credits présente l’esthétique bureaucratique et la pathologie administrative comme méthodes soutenant toute l’horreur de l’acharnement anti-communiste mené par Joseph McCarthy sous couvert de la loi américaine d’après-guerre. Les fichiers du FBI qui documentent la surveillance dont Eslanda et Paul Robeson furent victimes couvrent une période allant de 1941 à 1978. Le nombre exubérant de dossiers et de codes d’enregistrement témoigne à la fois de la qualité et de l’ampleur de cette surveillance, révélant au passage les éléments constitutifs d’une terreur d’État imposée au nom des principes de la démocratie libérale raciale. Accessible aujourd’hui, ce matériel en haute résolution était autrefois classé top secret et même chiffré par le FBI. Est-ce que cette tension n’invisibilise pas les Robeson, tout en exposant le système de surveillance dont il et elle furent les victimes ? Qu’est-ce qui reste indiscernable, malgré la résolution des fichiers ?

Steve McQueen : Ce que j’ai trouvé fascinant lorsque j’ai vu les documents pour la première fois, c’est la façon très structurée dont certaines informations qu’ils contiennent ont été effacées. Ce qui a été révélé a rapidement été cacheté, et tout cela de manière très ordonnée. Il s’agit avant tout de documents classés secret défense. Aujourd’hui ils sont accessibles au public, mais, d’une certaine manière, ils demeurent classifiés car les preuves ou les faits qui semblent avoir été recueillis par le FBI n’apparaissent pas dans leur intégralité. Il y a une dimension décorative, d’une part entre ce qui est montré et ce qui ne l’est pas, de l’autre entre ce qui relève des faits et ce qui relève de la fiction. La question, c’est que va projeter le·a spectateur·rice là-dessus ? La noirceur des biffures semble signaler des failles dans le système. Et ces dernières en disent long sur les échecs de la surveillance étatique et, surtout, sur le triomphe des Robeson.

D.M. : Imaginer les biffures comme des marques de la noirceur du système, voire comme ses failles, nous fait percevoir les possibilités infinies de l’existence humaine et, plus particulièrement, de celle des Robeson. Cette belle perspective suggère aussi la possibilité d’un avenir et, comme vous le dites, brouille la frontière entre réalité et fiction. Mais il y a aussi beaucoup d’informations de l’ordre de l’intime. Vous venez également de dire que End Credits invite le public à faire quelque chose de ce qu’il imagine. Comment avez-vous géré d’exposer ces renseignements intimes sur les Robeson – qu’il s’agisse de leurs difficultés personnelles, leurs problèmes de couple, leurs liaisons, leurs amitiés, leurs problèmes de santé physique ou mentale ? Ces dossiers étaient en premier lieu destinés à l’attention d’agent·es des services secrets. Que permet le transfert du matériel du FBI au sein de l’espace artistique ? Comment abordez-vous cette question de l’intimité ?

S.M. : Je pense qu’en réalité elle les rend plus héroïques encore. Leur force réside justement dans leur vulnérabilité. Leur fragilité était aussi importante à documenter que leur activisme politique. Cela montre à quel point le FBI avait peur d’eux. Pour moi, d’un point de vue purement affectif, cela les rend plus attachant·es aussi, car il s’agit avant tout de personnes comme vous et moi, mais qui ont subi des intimidations confinant à la folie. Par ailleurs, beaucoup de ces éléments que vous mentionnez – leurs problèmes de santé ou de couple – ont été provoqués et entretenus directement par le FBI.

D.M. : Ces dossiers témoignent aussi de leur combativité et du caractère intrépide de leur amour.

S.M. : En effet.

D.M. : Au total, End Credits comprend environ douze heures de vidéo pour soixante-sept heures d’audio, les deux existant par ailleurs dans une relation asynchrone. De toute évidence, la temporalité n’est plus du tout celle qui régit d’habitude votre travail cinématographique, contraint par la durée du film. En quoi est-ce que votre recours à la durée comme outil méthodologique change dans End Credits par rapport à dans vos longs-métrages ?

S.M. : La différence entre les deux est énorme. Dans End Credits, la notion de durée s’envisage relativement à celle de méditation. Je ne demande pas au public de rester assis soixante-sept heures d’affilée, mais de réfléchir à ce avec quoi il arrive puis repart. Quand le·a spectateur·rice sort, iel sait que dans la salle la projection continue. C’est comme une peinture. Elle ne se contente pas de rester au mur, elle témoigne de quelque chose. L’image vous amène dans un ailleurs qui vous fait grandir, à partir duquel vous travaillez. C’est pourquoi on y revient sans cesse. End Credits retrace la surveillance constante des Robeson, qui continua jusqu’à deux ans après la mort de Paul, en 1976. L’intensité et la durée de cette surveillance nécessitent que l’on s’y immerge de la sorte. Après, cela reste forcément avec vous

D.M. : En tant que spectateur·rice ?

S.M. : Oui, bien sûr. Il devient possible d’envisager la période incroyablement longue sur laquelle s’est déroulée cette surveillance, impitoyable en bien des aspects. L’idée était de réaliser un film comme un fil d’informations qui se déroulerait à l’infini. J’ai voulu faire une œuvre d’art qui reproduirait, ou du moins permettrait de visualiser cela et, d’une certaine manière, d’en porter le poids.

D.M. : End Credits expose le paratexte d’une intrigue, d’un récit, d’une vie. Est-ce que l’on pourrait dire que la durée renvoie au mécanisme de surveillance ? Et, d’un autre côté, que cette dernière ne définit pas non plus la vie d’Eslanda et de Paul Robeson ?

S.M. : Oui tout à fait.

D.M. : End Credits a été présenté pour la première fois dans son intégralité à Berlin à la Haus der Kulturen der Welt (HKW) dans le cadre de « Missed Seminar ». Ce projet de recherche curatoriale en plusieurs parties vise à métaboliser le matériel d’archives qui documente la présence des Robeson au sein du contexte géographique communiste européen, notamment en République démocratique allemande, à la lumière des voyages d’Eslanda. Construite en 1957 pour accueillir le congrès de Berlin-Ouest, la HKW est une parfaite manifestation de l’architecture de la guerre froide ; un palais des congrès érigé en bordure de Berlin-Est, comme pour défier ses habitant·es, dans un effort de promotion de l’anticommunisme comme condition préalable à la dénazification et donc la « liberté ». En termes à la fois curatoriaux et juridiques, votre installation à Berlin dénonce ainsi les promesses d’une démocratie libérale utilisée comme outil de guerre. Que pensez-vous de ce choix de lieu – un bâtiment à l’origine offert par ce même gouvernement américain qui a interdit aux Robeson de voyager – pour la présentation de End Credits ? Que pensez-vous de la présentation de End Credits dans le ventre de la bête, pour ainsi dire, puisque cette architecture provient de la même violence politique à l’œuvre dans la surveillance du couple d’activistes ?

S.M. : D’une certaine manière, c’est un retour aux sources, ce qui est intéressant à observer. Les choses finissent toujours ainsi. Mais je ne saurais pas dire ce que cela signifie. Nous avons maintenant l’avantage du recul historique, qui permet ce genre d’orchestration, d’organiser un projet sur la surveillance dans un lieu de surveillance. Je ne sais pas si c’est une victoire ou de l’ironie. Je n’en ai vraiment aucune idée, mais cela mérite d’être observé et j’ai hâte de voir comme ça va se passer. Je ne pourrai vraiment répondre à cette question qu’après.

D.M. : La HKW n’est pas un lieu neutre – ni aucun autre espace d’exposition d’ailleurs. C’est peut-être une victoire de présenter End Credits là-bas, parce qu’en y exposant ces documents, on confronte le lieu à sa propre violence.

S.M. : Je ne sais pas s’il s’agit d’une victoire. Il y a eu beaucoup de victimes. Beaucoup de pertes humaines. Il faut se projeter dans la durée. Et alors que repère-t-on, un triomphe ou une défaite ?

D.M. : C’est une manifestation du passé dans le présent, une longue durée.

S.M. : Il n’y a rien à célébrer là-dedans.

D.M. : Je suis d’accord.

S.M. : Je ne suis pas convaincu non plus qu’il s’agisse d’une défaite. Mais c’est un aspect que je peux envisager.

D.M. : Diriez-vous qu’il s’agit d’une forme de manifestation ?

S.M. : Non, en tout cas cette analyse ne vient pas de moi. Je ne sais pas si l’œuvre démontre quelque chose ou si elle est redondante. Les événements dont elle parle sont passés, d’autres les ont déjà remplacés. À cet instant même, d’autres processus de surveillance, d’autres méthodes de contrôle, sont mis en place. Ils prennent d’autres formes, c’est tout. Je ne sais pas à qui ils profitent, mais c’est comme ça.

D.M. : La dépression politique qui a suivi les années 1990, et dont les échos se font sentir aujourd’hui encore, a été l’un des éléments qui m’ont donné envie de me pencher sur les différentes luttes entourant la vie des Robeson. Quel type d’espace s’ouvre en renouant avec leur héritage à votre avis ? Dans une perspective contemporaine, qu’avons-nous à apprendre des vestiges des alliances communistes ou de la chasse aux sorcières maccartistes ?

S.M. : On apprend ce que ça coûte de pouvoir se sentir libre. Et que peu de gens sont prêts à payer ce prix. Nous voyons bien aujourd’hui avec nos portables et nos ordinateurs à quel point nous renonçons facilement. Nous savons qu’il y a de la surveillance, que nous sommes tracé·es, et nous nous y soumettons. D’une certaine manière, on nous a placé·es dans une telle position que nous ne pouvons plus y échapper. On ne peut plus fonctionner sans, c’est aussi simple que cela. Nous en sommes à devoir nous demander ce que nous sommes prêt·es à abandonner, à sacrifier. C’est très compliqué. Les structures du pouvoir et de l’autorité ont rendu – je ne veux pas dire impossible, mais au moins très difficile – de ne pas se plier à leur jeu. La liberté, c’est d’y parvenir, d’une manière ou d’une autre, enfin je crois.

D.M. : Absolument. Cela nous ramène à l’histoire du lieu d’exposition, construit sur le postulat de la démocratie libérale et l’idée de liberté, cette dernière s’avérant toutefois être un outil de guerre dans le cas présent. C’est là, je pense, que l’on sent toute la pertinence de la démarche de reconnection avec les Robeson à travers votre installation. Mais peut-être faut-il poser la question différemment : pourquoi End Credits aujourd’hui ?

S.M. : Bonne question… Pourquoi cette installation maintenant ? Peut-être parce qu’elle soulève des thèmes pertinents si on pense à tout ce qui se passe dans le monde, notamment avec les lanceur·euses d’alerte. Je voulais faire quelque chose de franc, de direct, en partie à cause de la dimension très formelle de ces dossiers du FBI, qui sont au bout du compte des blocs de noir et de blanc. L’aspect tactile permet d’engager le public. Pourquoi maintenant ? Parce qu’on peut aborder ces événements frontalement et se plonger dans le récit de personnes qui ont été surveillées pendant plus de trente ans ; les implications que cela a eu, pour leur vie de couple et individuellement – Paul en particulier en a beaucoup souffert – les problèmes de santé mentale, etc. J’espérais que cette forme de narration motiverait les gens à réfléchir à leur propre situation, à la façon dont nous vivons aujourd’hui. Au fond, c’est tout ce qui est en notre pouvoir, de réfléchir au passé. De le considérer depuis notre présent.

D.M. : Quel type de réflexion espérez-vous que End Credits produise ? Une pensée transgénérationnelle ? Communiste ? Panafricaine ? Une politique de l’amitié ?

S.M. : Je préfère ne pas répondre. Ce n’est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour orienter les opinions. Bien au contraire. Pour moi, il s’agit de réfléchir à notre présent à l’aune du passé, ou au passé à l’aune du présent. Ça s’arrête là. Tout ce que je peux espérer, c’est que l’œuvre trouve son public.

D.M. : Parlons un peu du Transatlantic Telephone Concert, qui transmit la voix de Paul Robeson en direct, et pour la première fois depuis l’autre côté de l’Atlantique, au St. Pancras Town Hall de Londres le 26 mai 1957. Je me souviens de votre enthousiasme quand je vous avais écouté en parler avec la conservatrice Donna De Salvo en 20167.

Ce concert avait été organisé par Franz Loeser. C’était un acte de solidarité incroyable, dirigé contre l’interdiction de voyager imposée à Paul, qui l’empêchait en premier lieu de se produire en Europe. Il s’agit également d’un moment important dans leur amitié. Plus tard cette même année, Loeser immigra à Berlin-Est, où il lança une initiative approuvée par l’État en soutien à Robeson, exigeant la levée de cette interdiction. Pour la génération née après les années 1940 en Allemagne de l’Est, Robeson est aussi célèbre qu’Angela Davis pour celle d’après. Comme le concert, cette amitié constitue l’un des points centraux de « The Missed Seminar ». Qu’est-ce qui vous fascine en particulier dans cet événement transatlantique ? Que nous permet-il d’imaginer ?

S.M. : Il montre que l’on peut sortir des sentiers battus. Que quand on veut, on peut. C’est tout le principe de l’art d’ailleurs. L’art est avant tout un outil pour transformer ou transcender une situation. Je pense que ce concert en est un excellent exemple, quand on pense à tout l’enthousiasme et l’amour qu’a pu susciter une voix sortie apparemment de nulle part. Les voix de End Credits apparaissent de la même manière, il y a un effet d’écho, elles peuvent se répercuter et communiquer entre elles.

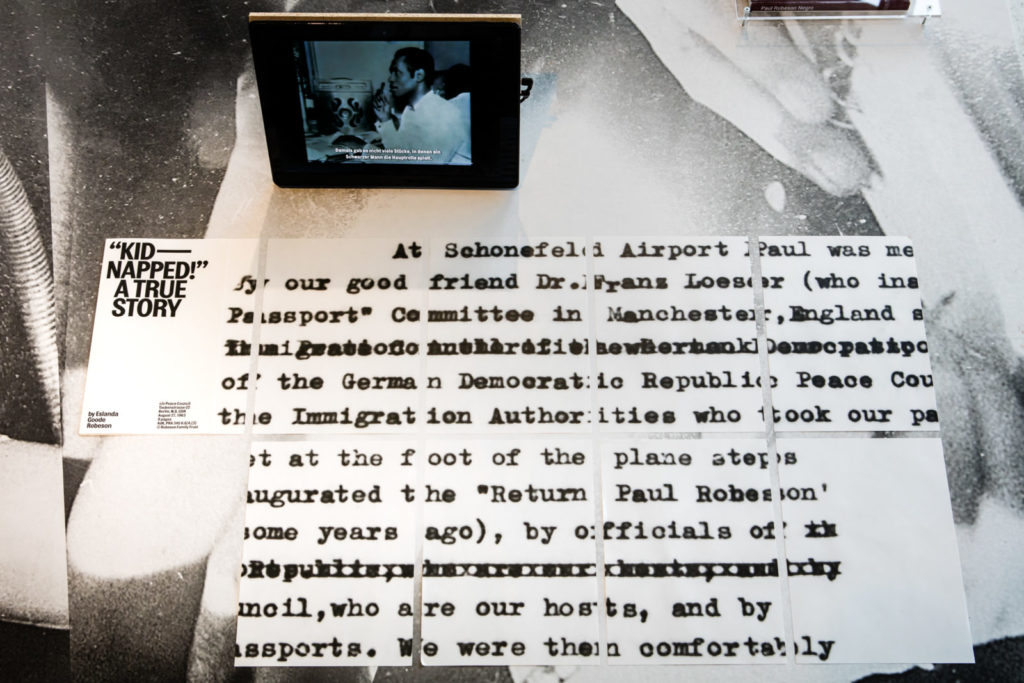

D.M. : Le 27 août 1963, quelques jours après leur arrivée à Berlin-Est, Eslanda rédige une sorte de rapport intitulé “Kidnapped!” A True Story, dans lequel elle raconte leur fuite de Londres suite au harcèlement médiatique qu’il et elle y subissaient8. Les Robeson y avaient emménagé entre 1958 et 1963, peu après avoir été réautorisé·es à voyager. Avides de toutes sortes d’informations, en particulier sur la santé de Paul, des journalistes assiègent leur maison de Connaught Square. Dans son livre, Eslanda décrit en détail les ruses qu’iels mènent pour les tromper ; l’embarquement à bord d’un avion de la Polish Airlines pour Berlin-Est ; la rencontre avec Loeser à l’aéroport ; et l’accueil par le Conseil de la paix de Berlin-Est, qui les avait invité·es. Eslanda écrit comme dans un journal, établissant à partir d’expériences vécues une sorte d’auto-théorie pour analyser les réalités politiques. Elle situe son approche dans la tradition de l’écriture diaristique noire, incarnée par Zora Neale Hurston, Nella Larsen et les auteur·ices de « The Crisis », revue fondée par W. E. B. DuBois, au croisement de la littérature, du récit autobiographique et du reportage journalistique. Les nombreux écrits d’Eslanda, qui restent à publier sous forme d’anthologie, témoignent de la réalité des vies noires ainsi que de son engagement en faveur d’un féminisme panafricain. “Kidnapped!” A True Story a été publié en trois fois en novembre 1963 dans le journal The Afro-American.

S.M. : Quel journal ?

D.M. : À ma connaissance, il a été fondé en 1892 à Baltimore, d’abord comme quotidien, puis comme hebdomadaire, avec neuf éditions nationales dans plusieurs grandes villes des États-Unis à l’époque de la collaboration avec Eslanda. Publiée le 2 novembre 1963, la première partie de “Kidnapped!” s’intitulait « Why he “sneaked” to East Germany » (Les raisons de sa fuite en Allemagne de l’Est). Publiée une semaine plus tard, la deuxième s’appelait « Escape reads like a movie thriller » (Une évasion digne d’un thriller), et la troisième « Only trying to get Paul a rest » (Paul a besoin d’une pause), publiée le 16 novembre 1963. Je vous en parle parce que je me demande comment c’est possible que personne n’ait encore voulu tourner un film sur les Robeson ?

S.M. : J’avais essayé de faire quelque chose sur le sujet il y a une dizaine d’années, mais il s’est avéré très difficile de traiter avec les ayants droit et la famille. Ce que je comprends. C’est un legs qui englobe tellement de choses.

D.M. : À l’instar des documents conservés dans des archives telles que l’Akademie der Künste à Berlin, ou même dans les dossiers du FBI, les écrits d’Eslanda pourraient servir de scénario au film qui voudrait imaginer leur vie.

S.M. : Non, il n’y a rien à imaginer. Il s’agit d’un fait. D’une réalité. D’un fait réel qui est tout à la fois une fiction, et qui se déploie dans toute la durée de End Credits. C’est mon image des Robeson, mon film sur elle et lui. Ça n’aurait pas pu être autre chose. Il fallait que ça prenne cette forme. Parfois, en y réfléchissant, vous vous dites que votre projet doit prendre telle ou telle direction, alors qu’en fait tout est déjà là, sous vos yeux. J’ai découvert que c’était ça l’image ultime que je pouvais donner des Robeson, de Paul. Il est délicat de faire un film biographique, particulièrement pour les personnages historiques. Je n’en ai jamais véritablement réalisé. Avec ces dossiers du FBI, j’ai créé mon propre récit. J’ai produit un document. Un documentaire. Tout est parfaitement factuel. End Credits réunit toutes les formes que je voulais travailler.

D.M. : Je ne pensais pas tant à un film biographique sur Paul et Eslanda, mais plutôt à une histoire centrée sur la trame, les relations, les amitiés et les infrastructures au sein desquels iels ont existé.

S.M. : Au final il y a toujours un élément biographique qui va soutenir le tout. C’est inévitable. C’est comme ça. Et moi, je n’ai pas voulu prendre cette direction même si, au bout du compte, on en vient toujours là. End Credits n’aurait pas pu en être un meilleur exemple.

D.M. : Je voulais aussi faire référence à un autre film, qui lui n’a jamais été réalisé, un projet qui n’a pas vu le jour. En 1934, Paul reçoit une lettre de Sergei Eisenstein dans laquelle il lui parle de son idée de faire un film sur la Révolution haïtienne, avec Paul dans le rôle de Toussaint Louverture. C’est une anecdote que relate Paul Robeson Jr. dans le documentaire de St. Clair Bourne Paul Robeson : Here I Stand, sorti en 1999. Paul, le père, s’était d’ailleurs rendu à Moscou pour en parler directement avec Eisenstein. Aujourd’hui, 90 ans plus tard, qu’est-ce qui pourrait rendre ce projet possible, selon vous ?

S.M. : Je n’ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. J’aurais voulu que ce film soit réalisé à l’époque. C’est tout ce que je peux dire. Ça aurait été bien.

D.M. : Je pose aussi la question parce que End Credits fait de l’image un outil de langage, une politique. L’œuvre ne se contente pas d’illustrer un événement. Ce n’est pas son but d’illustrer quoi que ce soit d’ailleurs, mais plutôt de produire un portrait audiovisuel par d’autres moyens. C’est un film extrêmement long sur les luttes qui ont marqué la vie de Robeson, comme vous l’avez si bien expliqué.

S.M. : Oui, End Credits ne propose aucune interprétation. C’est un œuvre pour documenter un document. Il ne s’agit pas non plus d’une réinterprétation.

D.M. : Ces dossiers débordent de documents, mais les passages expurgés et l’apparence de l’infrastructure font que votre projet va au-delà de la documentation. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que nous parlons là des failles du système, de la censure ?

S.M. : L’œuvre ne va pas au-delà de la documentation. Un document reste un document. Mais on peut voir ces documents avec un peu de distance, étant donné qu’ils ont été déclassifiés dans les années 1970 ou 1980. Les premiers papiers datent du milieu des années 1930, or nous sommes en 2023. Il ne s’agit à ce stade plus que de vestiges, de ruines. Que pouvons-nous en apprendre à notre époque, si on les regarde à la lumière de notre quotidien ? Je n’en ai aucune idée.

D.M. : Cela me fait penser à l’exposition « Archive Fever : Uses of the Document in Contemporary Art » qu’Okwui Enwezor avait organisée à l’ICP de New York en 2008. Dans le catalogue, son essai commence par une réflexion sur le rapport entre document et archive et s’appuie sur la définition qu’en donne Foucault quand il affirme qu’elle est « la loi de ce qui peut être dit ». End Credits expose toute l’infrastructure de la surveillance. La documentation d’un document, pour reprendre vos termes, permet de rendre hommage à la pratique de résistance dont témoignent ces fichiers tout en analysant avec du recul la violence qu’ils contiennent. Documenter un document active peut-être une forme de distanciation.

S.M. : On y est. L’interprétation d’un événement passé, mais qui trouve sa place dans le présent. À l’époque, quelles auraient été les implications d’un film de Paul Robeson et Sergei Eisenstein sur Toussaint Louverture ? Quelle était leur intention ?

Traduction en français : Yves-Alexandre Jaquier

La version originale en anglais de cet entretien est parue en mai 2023 dans e-flux Journal

Notes

- Voir Barbara Ransby, Eslanda – The Large and Unconventional Life of Mrs. Paul Robeson (Yale University Press, 2013).

- Eslanda Robeson, African Journey (Victor Gollancz Ltd., 1946).

- Franz Loeser, Die Abenteuer eines Emigranten: Erinnerungen (Verlag Neues Leben, 1980).

- Katharina Warda, « Ostdeutsche of Color », Rise, 2021. https://rise-jugendkultur.de/artikel/ostdeutsche-of-color/

- « Pan-Africanism, Communism, Anti-Fascism: A Radical Provocation », table-ronde avec Charisse Burden-Stelly, Doreen Mende, Charlotte Misselwitz et Zoé Samudzi, animée par Avery F. Gordon, le 2 octobre 2022, « The Missed Seminar », Haus der Kulturen der Welt, Berlin.

- https://archiv.hkw.de/en/programm/projekte/2022/the_missed_seminar/start.php

- Steve McQueen en conversation avec Donna De Salvo, le 29 avril 2016, dans le cadre de son exposition « Open Plan » au Whitney Museum of American Art, 2016. https://vimeo.com/170665780

- Eslanda Goode Robeson, “Kidnapped!” A True Story, Paul Robeson Archiv, Akademie der Künste Berlin.