Head to head IV – Marie Losier

Video interview by Lucien Monot and text by Julie Enckell Julliard

Abstract

This portrait in two parts of Marie Losier, professor at the HEAD-Genève’s Cinema Department, addresses two of her complementary practises. In a video interview with her former student Lucien Monot, Losier talks about her movies, which are free and poignant portraits of people out of the ordinary, always on the edge, as with the lucha libre gay wrestler Cassandro or the musician Genesis P-Orridge. In response to this interview, Julie Enckell Juillard took an interest in Losier’s drawings, in which she found Losier’s taste for fringes and the painful contortions of living with limited bodies, but also the joys of existing and creating.

Text

À son arrivée à New York au début des années 1990, Marie Losier a commencé à imaginer des grandes installations, sortes de collages monumentaux où le dessin, les sculptures, les images en mouvement et le son étaient associés dans une polyphonie revendiquée. A Hunter College, elle fait alors la connaissance inspirante de l’artiste et performeuse Constance De Jong, librettiste de Philip Glass, dont elle est ensuite restée proche. Mais ses professeurs ne sont pas réceptifs à l’envie de créer des œuvres multimédiales. L’appétit non exclusif de Marie Losier est alors perçu comme un handicap, vu comme le révélateur d’une personnalité encore trop peu affirmée et indécise. Sa vision chorale de l’art ne trouve pas sa place dans ce contexte, dont elle finit par s’éloigner pour travailler aux côtés du metteur en scène Richard Foreman. Elle réalise alors ses décors, l’observe archiver et monter le son pour ses spectacles, apprend de sa capacité à moduler et adapter en direct ce répertoire aux arts vivants. Sans jamais abandonner la pratique du collage, Marie Losier se met ensuite à réaliser des films expérimentaux, qu’elle tourne sans moyens avec une caméra Bolex, au contact de la scène underground new-yorkaise et de Jonas Mekas en particulier. Ses films sont des tableaux vivants de personnalités amies issues de cette scène (Tony Conrad, Alan Vega, Genesis P-Orridge, etc.), que la trajectoire de vie relie souvent à la musique expérimentale et/ou à une approche singulière du corps, toujours conçu comme un outil de transformation ou de création à part entière. De ces personnes souvent sur la brèche, prêtes à basculer, Marie Losier transpose le quotidien dans une féérie mélancolique, en fait les héros tendres et fragiles d’une commedia dell’arte contemporaine.

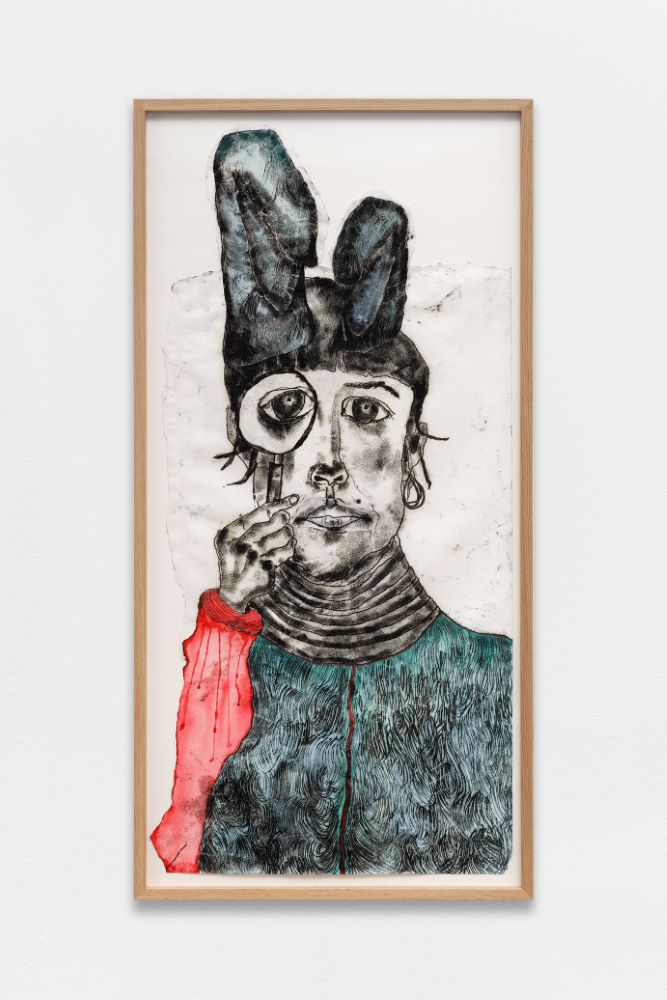

À New York, Marie Losier apprend aussi à faire des monotypes, un procédé graphique à la fois efficace et léger qu’elle se mettra à pratiquer dans son petit appartement en marge de ses films. Partant du même principe d’horizontalité et d’une construction collective du travail toujours basé sur l’échange, l’artiste réalise des portraits des artistes qui l’entourent comme un album de famille grandeur nature. Elle trouve dans le procédé du monotype l’équivalent de la Bolex, un moyen immédiat et artisanal de faire exister visuellement la communauté des liens qui constituent le terreau de son art. Les artistes prennent ici encore une part active à l’entreprise graphique : ils apportent rituellement un objet de leur choix lors de la rencontre avec l’artiste, qui réalise alors les portraits rapidement, sans calcul ni étapes intermédiaires, sur une plaque de métal, elle-même ensuite recouverte d’une feuille de papier de riz.

Sans doute le souvenir d’Egon Schiele, qui nous revient comme un flash à la découverte de l’œuvre dessiné de Marie Losier, est-il dû à l’importance qu’elle accorde au regard, à ces grands yeux clairs en amande qui, dans ses portraits, nous scrutent et qui captent aussitôt toute notre attention. Il y a aussi ce trait, à la fois incertain et appuyé, qui cerne de façon très nette les visages et les corps, insiste sur les mains, s’arrête sur un geste ou sur un accessoire pour le mettre presque exclusivement en évidence. Un trait porteur de la fragilité humaine, à la fois dur et tendre, qui n’enjolive pas mais ne juge pas non plus. Et puis il y a ce sentiment de solitude teintée d’une pointe de mélancolie, qui se dégage des visages isolés sur la page, comme si tout l’univers des personnes représentées avait été aspiré par elles, au point de ne plus laisser que le blanc du papier autour d’elles. Comme chez Egon Schiele, l’œuvre de Marie Losier est traversé par une fascination du corps, de ses limites, de ses douleurs ou ses mutations. Les cicatrices que portent les gens font ici partie de leur pleine beauté. On pourrait même dire qu’elles sont considérées comme les vecteurs ou l’incarnation de la créativité humaine. L’artiste autrichien a lui aussi représenté la force expressive des corps souvent contorsionnés ou douloureux. Mais à sa différence, Marie Losier fait dériver ces corps endoloris vers une fiction joyeuse. Pierrot lunaire portant avec elle l’empreinte d’une jeunesse marquée par la maladie, Marie Losier pratique ainsi la sublimation de l’existence par l’image. Sans jamais trahir le réel, chacun de ses actes agit pourtant comme un réconfort, chaque geste protège et soigne par le regard amoureux porté aux artistes qui l’entourent. Chaque portrait dessiné évoque ainsi une hybridité poétique des corps, souvent montrés dans une proximité avec les animaux qui les prolongent ou les protègent, rappelant que l’identité ne saurait se définir unilatéralement. Dans un grand autoportrait, Marie Losier représente le corps transformé d’une femme enceinte, dont le ventre est habité par une caméra déroulant la pellicule d’un film que l’on voit projeté derrière elle et où l’on aperçoit le visage d’une femme montré de face. Pièce majeure, renouant avec les premiers élans installatifs de l’artiste, le dessin se lit ici comme une allégorie résumant l’ensemble du travail, chaque film pouvant être vu comme autant de miroirs poétiques d’une condition corporelle fragile ouvrant la voie, par le récit de l’art, à un bonheur possible.