Abstract

Autonomous activities with their own peculiar rules and devoid of any identifiable utility, play and art have regularly met and entwined throughout history, particularly in the subversive project of the Situationist International. As the world and its interfaces engage us in an endless game, curator Roxane Bovet’s exhibition Forget Chess, presented as part of the inauguration of the HEAD campus in June 2022, proposed a rediscovery of the political and experimental essence of the game, i.e. its capacity to create experimental models in which social relations can be transformed.

Text

« Un bassin vide surplombé d’une passerelle qui ne mène nulle part, trois pans de mur rouge vif qui semblent n’avoir d’autre utilité que de définir le périmètre de la zone de jeu, un carré de galets blancs, deux carrés d’herbe verts, un damier de béton, un cabanon minuscule… Une multitude de zones délimitées, dont la raison d’être nous échappe, composent un espace aussi étrange que familier. » C’est ainsi que Roxane Bovet décrit, dans son texte d’exposition, la cour située derrière le bâtiment administratif de la HEAD – Genève à Châtelaine. Pour elle, c’est une évidence, ce décor paysager représente un plateau de jeu.

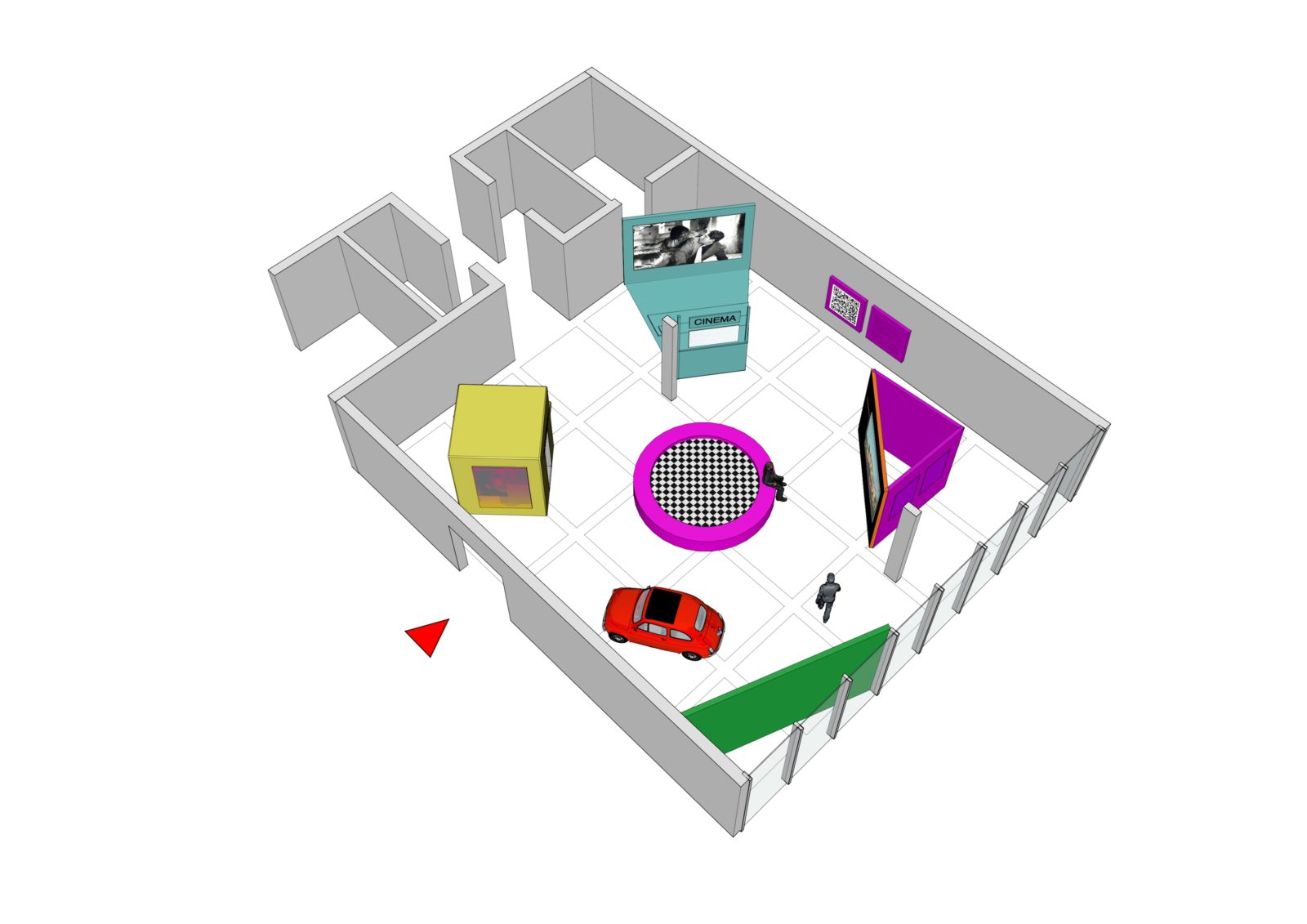

C’est sous ce prisme qu’elle a conçu l’exposition «Forget Chess – the Real Challenge Is Teaching AI to Play D&D», présentée dans le cadre des festivités pour l’inauguration du nouveau campus de l’école en juin 2022. La curatrice a invité des artistes, qui se sont souvent associé·es à des coéquipier·ères, à interagir avec cet espace très structuré.

Le collectif Domingo a investi le cabanon du gardien, le recouvrant d’une toile en patchwork, pour en faire un bunker multicolore d’où des bruits domestiques s’échappaient, tel un monde familier inaccessible. Basil Dinbergs en duo avec Sophie Conus a créé un rideau à franges en pièces de métal torsadées. Le rideau reliait deux pans de mur en briques tel un portail entre deux mondes. Lors d’une performance, Dinbergs et Conus ont décroché une à une ces pièces métalliques pour en faire des instruments de percussion dont ils remixaient le son. La designer Maëva Weissen a organisé des présentations de sa collection à base de maillots de football upcyclés. Invité·es à composer des audioguides qui déplacent le public sur ce terrain de jeu, Anaïs Wenger, Ceel Mogami de Haas en duo avec Ivan Cheng et Laure Marville ont produit des pièces sonores. La première a constitué une chorale d’employé·es de la HEAD qui interprétait des préceptes tirés d’ouvrages pédagogiques. Laure Marville et Ceel Mogami de Haas ont exploré la fiction, en proposant des intrigues, entre polar et disparition mystérieuse. Chaque artiste a façonné ses propres règles et scénarios, pour édifier des situations et proposer des modes d’interaction temporaires, remis en question à chaque partie.

Sylvain Menétrey : La problématique du jeu t’habite-t-elle depuis longtemps ?

Roxane Bovet : J’y pense depuis un moment. J’avais travaillé sur le sujet dans le cadre d’un Lab-zone du Work.Master quand j’étais assistante. Avec mes collègues Jeanne Gillard et Laure Marville, nous avions proposé une réflexion autour de la question du thème en général, quelque chose que nous utilisons dans l’art et en dehors pour catégoriser, organiser, simplifier. Seulement cette simplification n’a rien à voir avec la réalité de la vie, sa complexité. Ces Lab-zones fonctionnaient sur le principe du fil de pensée et de fil en aiguille nous en étions arrivé·exs à la notion de jeu comme une manière d’échapper au prêt-à-penser du thème par son invitation à se déporter, à sortir des cases.

S.M. : D’où le titre de ton exposition qui semble s’opposer à Duchamp et à sa passion pour la cérébralité des échecs, auxquels il jouait, paraît-il, de manière prudente et méthodique, sans sortir des cases ?

R.X. : Le titre est emprunté à un article d’un journaliste geek, qui prétendait que les échecs, avec lesquels on a beaucoup entraîné les intelligences artificielles, n’étaient finalement pas un jeu très intéressant pour tester ces machines, car il s’agit largement de computation. Il est évident qu’au-delà d’un certain stade de progrès, la machine va dépasser les capacités du cerveau humain. À cette computation, l’auteur oppose l’invention, l’imagination et l’imprévisibilité inhérentes aux jeux de rôles. Dans des jeux comme Donjons et Dragons, le maître du jeu doit non seulement inventer l’histoire mais il doit aussi être capable de réagir instantanément aux actions des joueur·euses et la faire évoluer à partir de là sans trame prédéfinie. Je voulais mettre cette idée en relation avec la manière dont Öyvind Fahlström parle des jeux comme quelque chose qui ne sert qu’à inventer ses propres règles.

On nous présente toujours plus le monde comme un jeu. Un exemple flagrant en sont les bureaux de Google dans lesquels on se déplace à saute-mouton. Mais comme le fait remarquer Hito Steyerl, la grande différence entre cette réalité pseudo-ludique et le jeu, c’est que ce dernier, à un moment, se termine et que les joueur·euses ont choisi d’y prendre part. L’exposition présentait des artistes qui, en utilisant certaines notions liées aux jeux, portaient un regard critique sur cette réalité. Des artistes qui ne cherchent pas à illustrer le monde ludique mais qui s’intéressent à des notions d’intelligence collective comme dans les jeux collaboratifs, de narration, de fiction et de scénario comme dans les jeux de rôles, des artistes qui remettent en question la toute-puissance de la Raison et de l’explication au profit de l’invention de l’imagination.

S.M. : Comment espérais-tu que l’exposition fasse écho au nouveau campus ?

R.X. : L’anthropologue Gunter Gebauer présente les jeux comme des versions simples et fondamentales de la vie au sein desquels il est possible de mettre à l’épreuve des scénarios, un peu comme dans un laboratoire. Il explique que le jeu est libre car il se déroule dans un cadre protégé des attentes et des conséquences du monde réel. C’est aussi le cas de l’école d’art qui offre des conditions de production et de monstration qui, dans une certaine mesure, restent protégées de la réalité du monde professionnel de l’art contemporain.

S.M. : Quelles sont les règles d’une exposition ?

R.X. : Il y en a beaucoup et ma pratique vise en partie à jouer avec ces règles. J’aime m’amuser avec les différents éléments de l’exposition, les détourner, en changer le statut. Toujours en accord avec les artistes, j’aime aussi désacraliser certains aspects liés à l’œuvre d’art. Il m’est arrivé d’utiliser des œuvres comme socle pour d’autres pièces ou de visser des peintures au sols comme si elles étaient des visiteuses de l’exposition qui regardaient d’autres peintures au mur. Mais la règle se développe toujours en communauté et c’est aussi ce que je cherche à faire dans les expositions. La dimension sociale y est toujours très importante que ce soit par l’organisation d’une performance, d’un repas ou d’un concert.

S.M. : Tes premières expositions s’intéressaient beaucoup à la question du digital et de son impact sur nos comportements. Qu’est-ce qui relie tes différents projets ?

R.X. : De manière générale, je cherche à analyser les structures dans lesquelles nous évoluons. Qu’est-ce qui nous fait agir de telle manière, penser de telle manière ? C’est en ce sens que je me suis intéressée aux nouvelles architectures cognitives induites par les médias numériques. En ce moment, ce sont plutôt les structures langagières qui m’intéressent. La manière dont une langue incarne et propage des manières de voir le monde. J’y travaille au travers d’un projet de traduction collective en collaboration avec le CIRA (Centre international de recherche sur l’anarchisme).

En parallèle, avec des ami·es, nous allons lancer au printemps prochain des premières résidences d’artiste à Turbigo, non loin de Milan, dans une ancienne tannerie que nous avons récupérée. Le projet s’appelle Rita et aura pour objectif d’augmenter la mixité sociale dans ce type de structure en proposant des formats de résidence variés et simultanés : d’une semaine à neuf mois.