Dream Piece

An essay by Yann Chateigné, from the book "Almanach Ecart. A collective archive"

Abstract

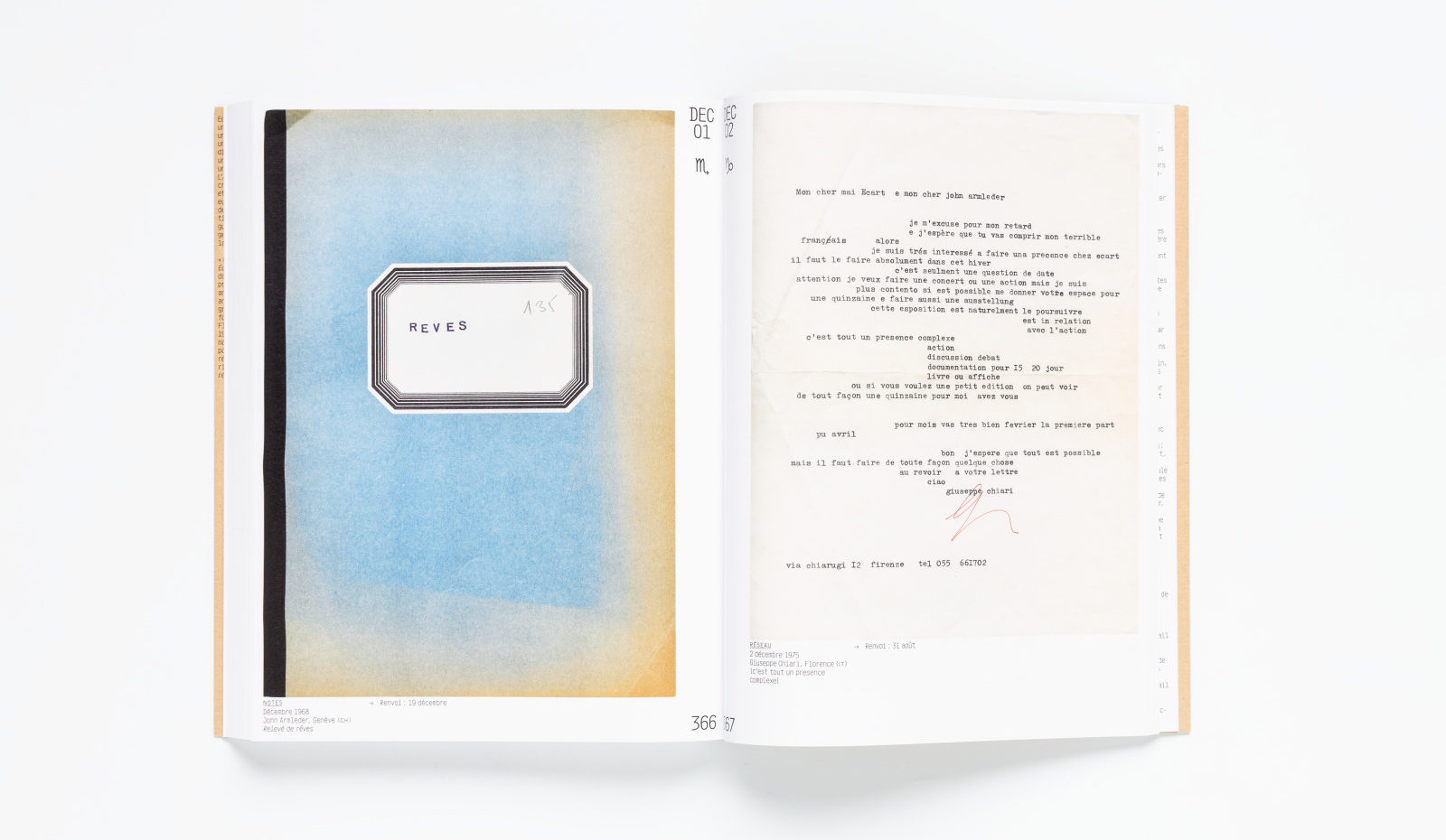

The book Almanach Ecart. A collective archive, edited by Elisabeth Jobin and Yann Chateigné, concludes two years of research conducted in the archives of the Geneva collective Ecart (active between 1969 and 1982). Co-edited by the HEAD-Genève and art&fiction in partnership with the Mamco, and typeset by Dan Solbach, this collective editorial project received the Golden Letter, the highest honour from the “Best Book Design from all over the World 2020” award. In order to celebrate this outstanding distinction, we are publishing an important essay from the book, essential for the understanding of Ecart’s practice. In the published essay, Chateigné considers John Armleder’s performance Dream Piece (1976): a Native American headdress, a roller duck and a tape recorder are mentioned, among other things. Chateigné’s text presents itself as a meditation on the archive and the archive’s ascendency over the future.

Text

« L’archive, si nous voulons savoir ce que cela aura voulu dire, nous ne le saurons que dans les temps à venir. Peut-être. Non pas demain mais dans les temps à venir, tout à l’heure ou peut-être jamais. »

Jacques Derrida, Mal d’archive

Les 12 et le 13 février 1976, à la galerie Ecart, se tient Caput Mortuum, une manifestation de deux jours qui rassemble les travaux de John Armleder, Carlos Garcia, Patrick Lucchini, Gérald Minkoff, Muriel Olesen et Claude Rychner. L’événement se poursuit par un programme de concerts organisé par le Ecart Performance Group. John Armleder y interprète Dream Piece. La partition manuscrite de cette pièce détaille les instructions formulées par son auteur. Pour être interprétée, la performance nécessite de se munir d’une « coiffe d’indien, d’une bougie (plate de chauffe-plat), d’allumettes, d’un canard à roulettes, d’une cassette [sur laquelle est enregistrée un lied de Beethoven, NDA], d’un enregistreur à cassette [pour la] diffusion, d’une chaise et d’une petite table ». Le public est invité à se tenir devant la table, sur laquelle sont disposés tous les éléments, dont le canard, posé « à plat ». Puis, « le performer entre, s’asseille [sic], se coiffe avec la parure d’indien, il prépare l’enregistreur, allume la bougie, pose le canard sur l’enregistreur. C’est alors qu’il enclenche l’enregistreur. Il écoute le lied en regardant, assez calme et recueilli, le canard. Le lied terminé, il range le canard (à plat), enlève la coiffe qu’il pose sur la table et éteint la bougie. Il se lève et sort. La pièce est terminée ». La partition se termine sur un Nota Bene, série d’indications techniques permettant la bonne réalisation formelle de l’ensemble. Aucune information n’est donnée sur le « fond » potentiel de l’œuvre, évoqué par son titre, à savoir le rêve auquel elle se réfère.

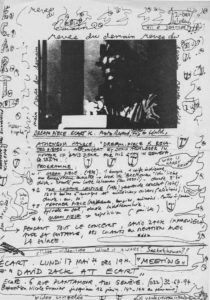

Quelques mois plus tard, John Armleder interprète à nouveau Dream Piece dans le cadre d’une exposition personnelle au Palais de l’Athénée. En collaboration avec l’artiste David Zack, il organise Dream Piece & Related Pieces, une soirée durant laquelle la pièce est donnée en relation avec The Lugano Lecture (1974) et une autre performance, Feather Piece, alors que David Zack improvise à la guitare durant les interludes. Sur une série de photographies documentant la soirée, John Armleder – dont le costume ne semble pas particulièrement formel –, est attablé, les yeux perdus dans le vague, coiffé de la parure à plumes. Il observe le jouet en forme de canard décrit dans la partition de la pièce et posé sur le lecteur à cassettes, lui-même situé à proximité de la petite bougie chauffe-plat. L’une des photographies retient particulièrement l’attention. On y voit l’artiste, le public assis à même le sol, ainsi que deux personnes accroupies devant la table portant une caméra à l’épaule. Il s’agit certainement des deux reporters de la Télévision Suisse Romande (TSR) tournant une émission pour la série « Les Clés du regard », dans laquelle John Armleder figure aux côtés d’autres artistes suisses1. Le contraste est frappant entre la posture introspective de John Armleder, l’alanguissement des spectateurs, et les deux documentaristes dont il se dégage une tension qui paraît presque menacer la « scène » sur laquelle se déroule l’action de l’artiste. L’attention d’Armleder semble être tournée en lui-même, alors que la caméra pointe son objectif en direction du corps de l’artiste pour capter la situation. Une série de questions se posent alors : de quoi ces photographies sont-elles l’archive ? Que documente ce film en enregistrant le recueillement silencieux de l’interprète ? De quoi cette archive – destinée à en véhiculer les empreintes pour l’avenir –, et notre présent, dans lequel nous observons les images ou les sons de cette pièce, sont-ils les traces ?

J’aime voir dans Dream Piece une manière de formuler, dans le continuum historique, quelque chose comme une énigme, qui résiste à l’idée d’archivage, alors même qu’elle produit nombre de restes, de traces et d’histoires. Cette photographie, qui en expose la scène de manière presque didactique, ne parle que de cela : à gauche, le performeur se tient, statique, dans une position qui le détourne d’une interaction directe avec la salle, accompagné d’attributs qui ne semblent pas faire sens ; de l’autre, le public écoute, perdu dans ses pensées ; les cameramen, enfin, s’approchant d’Armleder avec détermination, leur prothèse technologique à l’épaule, essaient de capturer ce qui apparaît insaisissable. « Les objets avaient été choisis au hasard », commente John Armleder2. « C’était des objets qui m’appartenaient, qui étaient simplement là : la coiffe d’indien, le petit jouet, la bougie, la musique, sans raison apparente. Ils n’ont pas d’autre lien entre eux que le fait de m’avoir appartenu et, comme dans la plupart de nos autres performances [avec Ecart, NDA], ils étaient là, autour de nous, et nous les avions agencés de manière aléatoire, certainement par tirage au sort. »

Dream Piece propose donc d’emblée, et avant tout, une expérience de l’indéchiffrable, qui est, presque sans médiation, mise en œuvre par la simplicité, la littéralité du dispositif : l’interprète entre dans l’espace, installe les éléments, active la musique, ne fait presque rien, éteint le lecteur cassettes et s’en retourne dans le public. « Un sens se forme pour autant, et nécessairement, dans l’esprit de celui qui regarde, c’est inévitable », explique l’artiste. Mais celui-ci est singulier : il « naît de connotations fortuites » qui échappent à son auteur. Il est subjectif et potentiellement différent pour chacun, sans que l’artiste ne souhaite y apporter le moindre indice d’explication. Ce texte tente dès lors de cerner les implications de ce que je vois comme une proposition qui, durant trois minutes et trente secondes répétées à quelques reprises au cours des quatre dernières décennies, a paradoxalement créé quelque chose comme une bulle qui résiste à l’idée d’inscription. Dream Piece place, en suspension dans le temps, des signes qui permettent de méditer sur les relations entre l’archive, le rêve et l’écriture de l’histoire.

L’archive du silence

En février 1981, Dream Piece est interprétée une nouvelle fois dans le contexte d’un Fluxconcert organisé par Ecart, à la Hochschule et à la Kunstverein de Saint-Gall. Le programme de l’événement, intitulé Mostly Silent Music, présente dix-neuf pièces réparties en quatre catégories : piano pieces, phonetic poems, violon pieces et other pieces. Regroupant entre autres des travaux de George Brecht, La Monte Young ou Terry Riley, le concert s’ouvre sur 4’33 de John Cage et propose, parmi les « autres pièces », Dream Piece de John Armleder. Cette association, voire cette inscription de Dream Piece dans une « tradition » cagienne, est significative et renvoie à une longue relation intellectuelle et artistique que John Armleder entretient avec l’œuvre du compositeur américain. Les notes sur la musique, présentes dès les années 1960 dans les carnets d’Armleder, démontrent l’inspiration majeure que représente la pensée de John Cage pour le jeune artiste. Celui-ci donne d’ailleurs une conférence sur la notion d’indétermination à partir du travail John Cage dès la fondation du groupe Ecart, dans le cadre du Ecart Happening Festival, en novembre 1969. « Le titre vient de John Cage », confirme John Armleder, faisant référence à une pièce du compositeur datée de 1948, Dream. Initialement composée pour une chorégraphie de Merce Cunningham, elle est donnée pour la première fois au Black Mountain College en août de cette même année. Cette pièce pour piano, qui repose sur une seule ligne mélodique, est caractéristique de la volonté de rupture de John Cage avec la complexité rythmique et harmonique de la musique de son temps, qu’il combat à travers une réduction des moyens sonores grâce à une série restreinte de notes tenues et de résonances de durées variables. La pièce contredit une tradition musicale moderne qui repose sur la virtuosité de l’interprète, mais aussi sur une manière de jouer de la musique dans un espace saturé d’événements : Dream, qui a été composée dans l’idée de désynchroniser les mouvements du danseur des sons produits par l’interprète musical, entend créer une expérience de flottaison, une composition au développement volontairement incertain, donnant le sentiment d’inachèvement.

Dream Piece partage avec Dream cette qualité évanescente d’incertitude propre au rêve : le recueillement de son interprète, « rêvant » en public, traduit littéralement la dimension aléatoire des associations d’objets et de sons. C’est ainsi qu’il parvient à évoquer un onirisme où sont réunis des événements et des souvenirs a priori sans rapport, et qui instaure du même fait une relation rêveuse avec l’audience devant laquelle la pièce se déroule. Or, il n’est pas anodin que Dream Piece soit présentée comme une pièce musicale par son auteur, et ce dès l’annonce de la soirée de mai 1976 à l’Athénée. Pour autant, John Armleder n’y joue pas lui-même de la musique : il diffuse, à l’aide d’un enregistrement sur cassette, un lied de Beethoven, Ich Liebe Dich, interprété par Lotte Lehmann en 1930. On pourrait qualifier cette méthode de cagienne, dans le sens où elle introduit, dans l’espace de l’art et de la musique contemporains, l’enregistrement d’une musique sur support (John Cage, dès Imaginary Landscape, en 1939, avait composé pour platines vinyles et ondes radiophoniques, une pièce pour support reproductibles). Ainsi, John Armleder fait entrer dans le paysage sonore actuel une archive du passé, elle-même partie intégrante d’un paysage de reproductions, et dont l’évocation pousse encore plus loin la mise à distance du geste musical relégué au statut de trace enregistrée.

En apparence, le choix de la version du lied est lui-même aléatoire, et fait de la situation du concert une expérience abyssale : le public de Dream Piece est invité à écouter quelqu’un écouter, à écouter l’écoute de l’interprète, qui n’interprète rien d’autre que son écoute. John Armleder diffuse, devant son audience, une version de Ich Liebe Dich parmi d’autres, faisant de cette ode à la passion de Beethoven, à la fois une méditation sur le souvenir, sur l’émotion procurée par la musique et l’amour – ainsi que par l’amour de la musique –, et sur la répétition. Le critique Diedrich Diederichsen s’est penché sur la différence majeure d’effets produits, selon lui, par le fait de regarder à plusieurs reprises une image, et d’écouter encore et encore le même morceau de musique : « Quand je regarde à nouveau une image, l’impression peut être intensifiée, mais quand j’écoute de la musique à nouveau, cet effet devient secondaire : la musique est faite pour l’écoute répétée, pour siffler par-dessus, pour l’interprétation, et la reproduction. Je n’entends pas la musique “à nouveau” si je l’écoute plus précisément ; au contraire, c’est ainsi qu’elle me devient complètement accessible. Une mélodie, ou une séquence tonale est maîtrisée uniquement quand elle entre “dans la tête de quelqu’un”. La maîtrise, à travers la duplication aurale, signifie la transposition des sens dans les signes et l’information3 ».

Le philosophe Peter Szendy s’est aussi posé la question : « Peut-on faire écouter une écoute ? Puis-je transmettre mon écoute, si singulière ? Cela paraît tellement improbable, et pourtant si désirable, si nécessaire aussi. Car j’imagine que cet irrépressible désir, ce n’est pas seulement mon désir de simple auditeur : j’imagine qu’un pianiste, un compositeur, bref, un musicien qui, contrairement à moi, ne se contenterait pas de jouer des mots ou de son tourne-disque, que ce musicien désire, lui aussi, avant toute autre chose, faire écouter une écoute. Son écoute »4. Plus qu’à celle de l’interprète, du traducteur ou du DJ, c’est à travers la figure mineure de « l’arrangeur » que Peter Szendy propose de trouver une réponse à son interrogation sur le partage de l’écoute. Or, Dream Piece est effectivement l’interprétation d’une pièce, celle de John Armleder, qui incorpore une autre interprétation, celle de Lotte Lehmann. Le programme de l’événement au Palais de l’Athénée inclut ainsi la mention de la cantatrice et du compositeur, de même que l’année de la version du lied, intercalée entre le titre et le nom de l’artiste – seul participant au concert qui invite un « spectre » à chanter à ses côtés. Ces éléments s’enchâssent dans l’œuvre et forment ce qui pourrait être considéré comme un arrangement, dans tous les sens du terme : sur le plan théorique, qui propose l’adaptation d’une composition de Beethoven ; sur le plan formel qui invite à mettre en relation des éléments disparates ; et enfin, sur le plan linguistique – car un arrangement en anglais signifie également une mise en espace – qui dispose les choses. Ich Liebe Dich, reproduite, écoutée et réécoutée, se fond dans le paysage, dans le décor : elle devient secondaire, arrangée, et vient habiter un espace non autoritaire. Elle est traduite, en somme, en une « musique d’ameublement », telle qu’elle avait été imaginée par le compositeur Erik Satie à la fin du XIXe siècle, qui suggère ainsi la perception distraite accordée à une musique qui ferait partie des meubles, venant « combler les silences pesants qui surviennent parfois dans les dîners entre amis », comme l’écrivait John Cage5.

Car d’un point de vue technique, Dream Piece n’est pas une pièce silencieuse. Pour autant, elle entretient une relation avec le silence à plusieurs niveaux: elle inclut une musique à même de combler le silence – mais qui donne l’impression paradoxale d’être silencieuse à force d’avoir trop été écoutée –; elle révèle ce qui n’est plus entendu, car galvaudé, et dans le même temps se dissout dans l’écoute distraite de son auditoire ; elle implique de se focaliser sur le son, alors que, visuellement, elle sollicite l’interprétation de signes complètement contradictoires et insensés. De manière singulière, à travers cette surcharge d’informations qui n’ont à priori rien en commun, elle touche à une certaine idée du néant. « Vous voyez, que ce soit par les rêves ou par la position assise en tailleur ou par la respiration – tous ces exercices de yoga – vous arrivez à la même conclusion : pas de concepts », écrivait John Cage6. C’est ainsi que, de manière contre-intuitive, John Armleder, touche à ce rien qui produit un trou dans l’histoire – non pas par la réduction, qui restreint la composition musique jusqu’à la ramener à l’écoute du silence « plein » de John Cage dans 4’33’’, mais, deux décennies plus tard, par le biais d’une accumulation inarchivable, et donc invisible. « C’est pourquoi j’ai utilisé des opérations de hasard »7, disait John Cage : pour produire un brouillage, un bruit blanc saturant la mémoire. John Armleder serait probablement d’accord lui.

L’archive de rien

Ce que produit Dream Piece, comme le dit John Armleder, est aléatoire : « Certaines personnes, dans le public, attendaient quelque chose qui n’arrivait pas, d’autres écoutaient, respectueuses, et d’autres, encore, rêvaient elles-mêmes ». La pièce, qui dure quelques minutes, repose sur une série d’actions simples, quotidiennes, tendant vers une certaine neutralité. Elle introduit l’écoute silencieuse d’une musique en apparence banale, mais qui implique de vivre une expérience proche du vide. Dream Piece, qui est présentée comme un « concert » est en fait plutôt un non-concert dans lequel la gestuelle du musicien se réduit à appuyer sur le bouton « play » de l’enregistreur, tandis que son jeu de scène se résume à rêvasser en public. Qui plus est, la musique est tout sauf événementielle, ni contemporaine, mais propose la diffusion d’une interprétation spécifique, canonique, anachronique de Beethoven, enregistrée plusieurs décennies avant la conception de la performance. Cette dernière ne peut donc être lue que comme une proposition de s’ennuyer ensemble en écoutant de la musique classique que joue par procuration un artiste (mal) déguisé, regardant lui-même non pas le public, mais un jouet d’enfant éclairé à la lueur d’une bougie dont la flamme ne suffit pas à illuminer un espace, mais plutôt, et potentiellement, un plat sur une table lors « d’un dîner entre amis ». Car c’est aussi ce que propose la pièce : après quelques instants, peut-être, de tension, se laisser aller, comprendre qu’il s’agit ici non pas d’une invitation à admirer la mise en scène d’une quelconque dramaturgie ou d’une technique musicale, mais à prendre conscience d’un contexte, à écouter les autres écouter, et à observer sa propre écoute intérieure.

Artiste et cofondateur du mouvement Fluxus, Dick Higgins a entretenu une correspondance fournie avec John Armleder, qui en activa plusieurs pièces avec le Ecart Performance Group et qui lui dédia une exposition à la galerie en janvier 1977. Armleder était donc familier avec les écrits d’Higgins, qui avait théorisé, dès 1968, la question de l’ennui dans les pratiques artistiques de son temps. Dans l’article « Boredom and Danger », il postule que si l’ennui avait été, jusqu’à une époque récente, « quelque chose que les artistes avaient tenté d’éviter », ceux de son époque « tentaient délibérément de rendre leur travail ennuyeux »8. Son texte prend comme exemple les Vexations d’Erik Satie, une pièce que le compositeur avait imaginée sans pour autant la réaliser, et qui consiste en la lente répétition à 840 reprises d’un unique motif de trente-deux mesures. « Pour jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses », avait écrit Satie. La pièce fut interprétée dans son intégralité pour la première fois au Pocket Theater de New York en 1963 par John Cage accompagné de neuf pianistes. Pour la réaliser, les interprètes s’étaient relayés durant plus de dix-huit heures. Les formes esthétiques de l’ennui sont caractéristiques des stratégies à l’œuvre dans une part singulière de l’art des années 1960, et notamment de la constellation associée au mouvement Fluxus, que ce soit à travers le silence (John Cage), la réduction (Dick Higgins), la durée (Yoko Ono), la répétition (Terry Riley) ou encore le statisme (La Monte Young). Selon Dick Higgins, apparemment dénués de stimuli, ces travaux sollicitent pourtant leur audience d’une manière spécifique : l’œuvre se dissout dans son environnement, s’assimilant à son contexte de présentation. L’intensité y est « détruite » par l’ennui, qui dès lors se déplace le long de lignes différentes, libérées des structures spatiales et temporelles habituellement associées à l’œuvre artistique, performative ou musicale.

Higgins prend pour exemple une expérience proposée par John Cage lors de ses cours. Le point de départ de Cage est une instruction de l’artiste George Brecht, dans laquelle ce dernier demande à un interprète de réaliser deux choses différentes à la fois (« do two differents things, each once »). Cage va plus loin et propose à ses étudiant·e·s de réaliser la proposition de George Brecht dans le noir total, afin qu’ils ou elles ne parviennent pas à déterminer ni le début ni la fin de la pièce. Revenant sur l’expérience de Cage, Dick Higgins décrit dans son article la manière dont les intensités de la proposition apparaissaient alors « par vagues ». Dans son essai au sujet de la relation entre « Ennui et oubli » chez Dick Higgins, l’historienne de l’art Ina Blom évoque pour sa part comment les « attentes de structure se mêlent à une expérience de non-structure », et comment « le sens du temps se fausse alors que travail et non-travail ne peuvent plus être distingués en tant qu’espace de perceptions distincts »9. Dick Higgins va plus loin : « Le témoin disparaît dans l’œuvre »10. Et Ina Blom de poursuivre : « L’ennui, en d’autres termes, a la capacité de causer la disparition à deux niveaux différents qui doivent être expérimentés en tant que réciproques : le travail disparaît dans son environnement, et le·la spectateur·trice disparaît dans l’œuvre »11. L’histoire que conte Dream Piece, est donc un peu celle d’un oubli collectif.

Pour John Cage, l’expérience du silence autorise celle du temps pur, d’un temps libéré. Dans Dream Piece de John Armleder, il est aisé d’imaginer que le performeur qui écoute se fond dans le groupe des auditeurs·trices lui faisant face. Pour le philosophe Peter Osborne, l’ennui qu’induit ce type de pratiques, théorisées par Dick Higgins comme impliquant une forme de « super ennui », ouvre à l’idée « d’ennui comme possibilité »12. Selon lui, en effet, il conviendrait de concevoir un mode d’attention propre à l’art non pas comme une invitation à « l’immersion contemplative », mais bien comme une dialectique historique qui oscille « entre ennui et distraction »13. John Armleder le confirme lorsqu’il évoque ce qui selon lui est propre au rêve : dans Dream Piece, c’est ce qui « va, et vient ». Le type de réception auquel invite la pièce est celui d’une perception flottante, entre attention et inattention, ménageant des poches d’oubli que l’archive ne peut restituer qu’en réserve.

L’ennui, chez Fluxus (et donc a fortiori dans la pièce d’Armleder) s’oppose à l’idée de présent permanent et de stimulation incessante propre à l’économie du temps spécifique à notre époque. Théorisées depuis l’avènement de ce que certains ont qualifié de postmodernisme, de capitalisme tardif ou cognitif, voire d’une crise plus longue et plus profonde qui parcourt toute la modernité, ces deux idées concernent le problème contemporain de notre capture de l’attention14. Dans Dream Piece, le temps est suspendu à une attente, dont le sens, la direction et la temporalité restent « ambigus », pour reprendre le terme de John Armleder. Pour Peter Osborne, la flottaison, la durée étrange et la distraction qu’elles impliquent sont autant de manières d’autoriser une expérience de « re-temporalisation ». Cette dernière permet de saisir la substance insaisissable du temps, de réintroduire de la profondeur. Selon lui, de manière dialectique, les emplois artistiques de l’ennui peuvent nous aider à comprendre, dans « la différence entre mémoire et histoire », comment la question de « l’horizon d’attente », que produit chez Dick Higgins le « super ennui » – et nous pourrions ajouter le silence chez John Cage, le rêve statique chez John Armleder –, se transforme en une « pratique de l’anticipation »15.

L’archive du temps

Le philosophe Jacques Derrida rappelle, dans les premières lignes de son texte Mal d’archive, que l’étymologie du mot « archive » renvoie au terme d’Arkhé, qui signifie en Grec à la fois « le commencement et le commandement »16. L’origine du nom d’arkheion, « la maison », et celle des « archontes », « ceux qui gouvernaient », remontent à la même source17. Car pour Derrida, il n’y a pas d’archive sans dehors : « Mais où commence le dehors ? », écrit-il. « Cette question est la question de l’archive. Il n’en est sans doute pas d’autre »18. Dès lors, avec Dream Piece, on serait face à une archive de l’intérieur, qui dépose ses traces dans l’intériorité de son performeur et dans l’esprit de ceux qui y assiste. Ces traces ne peuvent être ni filmées, ni photographiées. Derrida parle dans ce cas d’un « dehors du dedans », une manière de produire une prothèse intérieure qui nous permettrait d’archiver ce qui ne peut être extériorisé. Mais rappelons ce que John Cage, Dick Higgins, et plus tard Ina Blom, avaient imaginé : que l’ennui, la dissolution dans l’environnement (John Armleder parlerait d’infusion, de diffusion de l’œuvre dans l’espace et le temps, comme le thé teinte l’eau dans lequel il est baigné), le fait de rêver ensemble, produisent aussi l’oubli. Mais que serait une archive de l’oubli ? Dream Piece sécrète une non-archive, une anarchive secrète. C’est-à-dire qu’elle produit une archive sans commencement, ni commandement, et pour citer une nouvelle fois le philosophe : c’est une archive « silencieuse »19.

Or, plus loin, Jacques Derrida explore deux autres pistes d’interprétation du problème même de l’archive. D’un côté, à l’aide d’un texte de Yosef Hayim Yerushalmi, il associe les termes d’archive et d’arche. Il s’explique : Arca, en latin, signifie le coffre (dans lequel l’archive est consignée) mais aussi « l’armoire, le cercueil, la cellule de prison ou la citerne, le réservoir »20. L’archive, si elle nécessite un dehors, un support pour être sauvée (« save » en anglais, rappelle-t-il, veut dire « enregistrer »), partage un lien avec le passage, avec la mort et les spectres. Or, l’annonce de la présentation de Dream Piece en mai 1976 à l’Athénée présente un détail dans ses marges, qui est loin d’être anodin. Caché dans les arabesques graphiques, que l’on imagine réalisées avec la collaboration de David Zack, figurent les mots, « Who is Sam Goodman ? ». Artiste canadien, fondateur du NO!ART movement, il était décédé en 1967. La soirée de l’Athénée semble ainsi avoir aussi été dédiée à un artiste pionnier d’un art critique, resté dans l’ombre de l’histoire. Le « recueillement » prescrit dans l’instruction de Dream Piece s’apparenterait donc à une méditation sur le passé, sur l’histoire et ses fantômes.

Jacques Derrida, en contrepoint, suggère que l’on associe communément l’archive au passé. Au contraire, elle est avant tout, pour lui, ce qui peut changer le futur : l’archive est à penser au présent ; elle met en cause l’avenir ; elle est un gage, un pari – un gage d’avenir. Or, dans l’ephemera de l’Athénée, une étrange mention s’enroule autour des informations et de l’image centrale, et se répète à plusieurs reprises dans les vagues et les ondes du graphisme des artistes. Cette mention est celle des « Rêves de demain ». Elle évoque dès lors cette idée paradoxale : plus une société produit d’archives, plus elle s’enfonce dans le passé, anesthésiant l’histoire par la masse exponentielle de traces qu’elle laisse dans le présent, à la manière de constellations s’éloignant les unes des autres à une vitesse accélérée. Un monde qui laisserait le moins de traces possibles permettrait de penser alors ce qui arrive, gardant sa mémoire vive. Ainsi de Sam Goodman à qui, peut-être, John Armleder et David Zack proposent de rêver plutôt que de contempler les traces – pour en projeter les archives invisibles dans l’avenir, ou encore pour entretenir, silencieusement, la potentialité de son projet. « Une messianicité spectrale travaille le concept d’archive et le lie, comme la religion, comme l’histoire, comme la science même, à une expérience très singulière de la promesse »21, écrit Jacques Derrida.

À quoi rêvent les archives ?

En janvier 2011, j’ai moi-même été invité à interpréter Dream Piece, dans le cadre d’une exposition à l’espace d’art indépendant genevois Forde. Il s’agissait de réactiver la mémoire d’Ecart non pas au travers de la présentation de ses archives, mais de la réactivation de ses performances22. Ce projet collectif impliquait alors, de manière communautaire, un groupe d’artistes et d’acteur·trice·s culturel·le·s suisses romand·e·s proches des curateurs·trice·s et des anciens membres du groupe genevois. Il permettait à une génération qui arrivait alors sur la « scène » de l’art de s’approprier un héritage devenu légendaire au travers de ses traces orales et archivistiques. J’avais donc été désigné par les animateurs du lieu, qui avaient étudié les archives, interrogé les membres du groupe Ecart et proposé une exposition de cinq jours qui accueillait, entre autres, les contributions de Delphine Coindet, Philippe Daerendinger, Philippe Decrauzat, Guillaume Pilet, Benjamin Valenza, John Armleder et moi-même. Le programme proposait cinq séquences événementielles – dont une consacrée à Dream Piece – durant lesquelles il s’agissait de construire un espace, qui fut bientôt peuplé des reliques et des traces laissées sur place, à la manière d’Ecart. John Armleder concluait le programme avec la réactivation d’Infusion/diffusion, une pièce qui faisait référence à une installation réalisée pour la Biennale de Paris en 1975.

Alors que je scrute les archives de Dream piece pour tenter de comprendre ce qu’elles veulent me dire, il apparaît qu’il se joue quelque chose entre les images, entre celle de John Armleder à l’Athénée 1976, et de moi à Forde en 2011. Mais aussi quelque chose, peut être autre chose dans l’écart entre ces images, entre ces images et moi, aujourd’hui. Le silence, le vide, l’absence y sont comme démultipliés : ils concernent le manque, on l’a dit plus haut, le creux dans l’histoire que forme l’archive du « rêve » dans la pièce, et dont les documents, qui tournent autour d’elle, renforcent l’absence sans pour autant la décrire; car celle-ci a peut-être à voir avec une forme d’indicible, ce « nécessaire manquant » au sujet duquel l’historien Michel de Certeau a écrit. Dream Piece raconte une histoire qui s’inscrit dans les marges du récit historique, dans les récits de l’étrange, de l’obscur, dans les histoires mineures et dans celles du mysticisme, et qui laissent autant de traces en réserve que de restes visibles dans lesquelles la pièce traque des « possibilités »23. Or ces possibilités, nées de ce qui excède au langage, autorisent une autre langue ; et le manque, les intervalles, invitent à d’autres formes de production, se confrontent aux mirages, aux trous dans l’histoire. Pour Michel de Certeau, le travail de l’historien repose donc nécessairement sur cette « pratique de l’écart ». Il n’y est plus question « d’exhumer […] de la chose dont il parle, une vérité qui en serait le “fond” »24, mais d’exposer en regard des « reliques », des choses passées, des traces de ceux qui ont passé et les « fêlures d’un irréel » dans l’histoire25. L’historien crée ainsi des « a-topies », des « non-lieux (des absences) dans le présent »26. L’histoire « se range alors du côté du rêve »27. Dream Piece produit les traces radicales et impossibles de l’altérité : quoi de plus intime et subjectif que le rêve ? Quoi de plus ambigu et évanescent que se souvenir d’avoir rêvé ? Quoi de plus privé, de plus libre, que la possibilité de garder aussi ces images en réserve ?

On dit souvent « j’ai rêvé ». Moins souvent : « J’ai été rêvé ». Je pose un dernier regard sur les images de Dream Piece en comparant la photographie montrant John Armleder, concentré, plaçant sa coiffe sur ses longs cheveux sombres, et une autre, où je regarde un petit canard en plastique tout en écoutant ce que j’imagine avoir été la même musique, dans un autre lieu, trois décennies plus tôt. Je me rappelle ne plus me rappeler ce à quoi j’ai pensé alors. Je pense peut-être ne pas avoir pensé. Je pense avoir pensé à ne pas penser, me disant que j’étais invité à laisser aller librement mes pensées. Je pense que j’ai oublié ce à quoi je pensais. Ce que je pense maintenant, et qui m’est apparu comme une intuition, puis une évidence, c’est que je saurai peut-être, comme Jacques Derrida l’a écrit au sujet de l’archive, ce à quoi je pensais ce jour de janvier 2011, dans les temps à venir. C’est la promesse qu’offre Dream Piece, et qui explique peut-être la présence de jouets d’enfants, d’une musique enregistrée en 1930, d’un regard perdu dans le vague, comme on perd puis on retrouve un rêve d’enfant dans les mouvements de la vie.

Une idée me traverse, qui ne pourra rester qu’à l’état d’hypothèse, de spéculation, voire de rêve. « Chaque époque rêve la suivante »28: le philosophe Walter Benjamin avait placé en exergue de son Livre des passages cette citation tirée du texte Avenir, avenir de l’historien Jules Michelet, publié en 1844. Et si, finalement, ce qui m’était arrivé, était d’avoir été rêvé ? Que le temps s’était pour un moment renversé, et qu’au lieu de lire les traces du passé, c’est le passé qui m’aurait transmis un message ? Que ce n’était pas moi qui avais imaginé ce que veulent me dire ces documents, mais eux qui m’avaient orienté ? Je pourrai poser ces questions, encore et encore, aux archives. Et le plus beau, dans cette expérience, c’est qu’elles ne pourront certainement pas me répondre.

Almanach Ecart. Une archive collective 1969–2019

Yann Chateigné et Elisabeth Jobin (éd.)

2019

Éditeurs: HEAD et art&fiction, en partenariat avec le Mamco, Genève

Design: Dan Solbach

Imprimeur: TBS Buona Stampa

32 x 24,5 cm

423 pages

Disponible à la vente: ici

Notes

- Le film est réalisé par François Jaquenod et dirigé par Diana de Rham. Conçu par Jean-Christophe Ammann, directeur du Kunstmuseum de Lucerne, il présente les travaux de Franz Gertsch, Urs Lüthi, Markus Raetz et John Armleder. Dream Piece y est documentée, ainsi que l’imprimerie Ecart. Elle a été diffusée sur la TSR le 6 octobre 1976. Cette information figure dans la chronologie du groupe établie par Lionel Bovier et Christophe Cherix, et publiée dans Ecart. Genève 1969-1982. L’irrésolution commune d’un engagement équivoque, Genève, MAMCO/HEAD – Genève, 2019 [première éd. 1997], p. 78.

- Entretien avec l’auteur, en date du 6 octobre 2019. Toutes les citations de John Armleder proviennent de cet entretien.

- Diedrich Diederichsen, « Listening, listening again, quoting », Bulletins of the Serving Library, 1997 – 2013, http://www.servinglibrary.org/journal/5/listening-listening-again-quoting, consulté le 12 octobre 2019. Ma traduction.

- Peter Szendy, Ecoute. Une histoire de nos oreilles, Paris, Editions de Minuit, 2001, p. 22.

- Silence. Conférences et écrits, Genève, Éditions Contrechamps et Héros-Limite, 2017, p. 85.

- John Cage, Conversations avec Richard Kostelanetz, Paris, Editions Syrtes, 2000 (première édition, 1978), p. 90.

- Ibid., p. 90.

- Dick Higgins, « Boredom and Danger », in The Something Else Press Newsletter, vol. 1, n°9, décembre 1968, n. p. Ma traduction.

- Ina Blom, « Boredom and Oblivion » in Ken Friedman (éd.), The Fluxus Reader, p. 65. Ma traduction.

- Higgins, ibid., n. p

- Blom. Ibid., p. 66.

- Peter Osborne, Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art, Londres, Verso, 2013, p. 176.

- Osborne, ibid., p. 176

- Voir, à ce sujet, Jonathan Crary, Suspension of perception, Cambridge, The MIT Press, 1999

- Osborne, ibid.

- Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995, p. 11.

- Ibid., p. 13.

- Ibid., p. 20.

- Ibid., p. 25

- Ibid., p. 44

- Mal d’archive, ibid., p. 60.

- Ecart, chronologie en cinq jours, Forde, Genève, 10 – 15 janvier 2011, organisé par Tiphanie Blanc, Guillaume Pilet et Vincent Normand.

- Michel de Certeau, L’Absent de l’histoire, Paris, Maison Mame, 1973, p. 164.

- Ibid., p. 172

- Ibid., p. 177

- Ibid., p. 177

- Ibid., p. 177

- Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages, in Œuvres complètes, tome I, vol. 1, Paris, Cerf, 1989. p. 46.