La maille anticapitaliste

Interview de Valentine Ebner, responsable du projet KnitGeekResearch

Abstract

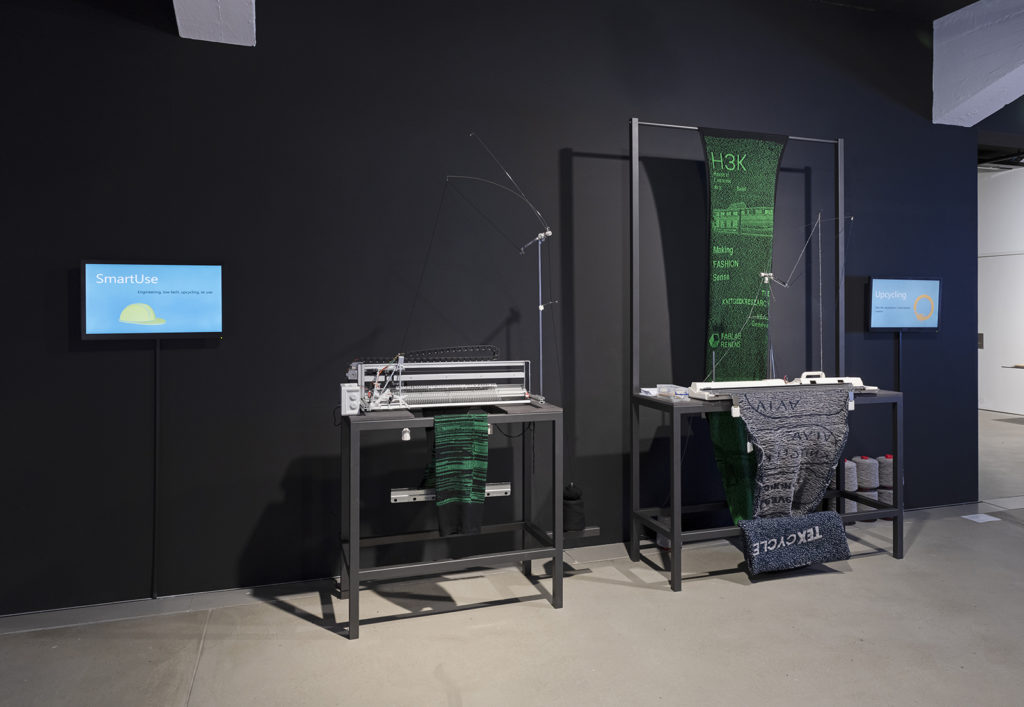

Historically, the clothing industry has often been in the vanguard of great economic rationalisation movements. It was one of the first industries to be industrialised in the 19th century, and in the second half of the 20th century was one of the first to seek cheap labour in Asian countries. These evolutions had a disastrous impact on the employment market in the West. They also resulted in both a loss of local know-how and the scandal of fast fashion workers’ working conditions in Asia. In addition, fashion designers have been completely cut-off from production. By hacking domestic knitting machines to enable them to meet the needs of small fashion labels in terms of experimentation and volume management, Valentine Ebner research project KnitGeekResearch aims to give direct control back to fashion designers. In this interview, Ebner, a professor and designer, defines the founding principles of her research, which lie between engineering and design. She also explains how her two prototypes work, giving an insight into the new aesthetics made available by these machines.

Text

Sylvain Menétrey : Votre projet de recherche KnitGeekResearch consiste à pirater des machines à tricoter domestiques, dans l’objectif de permettre à de jeunes designers de disposer de leur propre outil de production. Dans quel contexte industriel cette démarche éminemment politique s’inscrit-elle ?

Valentine Ebner : Il existe dans le monde un parc industriel génial qui permet de réaliser à peu près n’importe quoi en tricot. Seulement, ces usines imposent un seuil minimal de production qui dépasse largement la dizaine de pièces qu’un jeune designer souhaitera probablement produire. À l’autre bout du spectre, les machines à tricoter domestiques n’ont guère évolué au cours des dernières décennies. Les ménagères, qui étaient les principales usagères de ces machines, sont devenues des femmes actives. Elles n’ont plus ni le temps de confectionner des vêtements à domicile. La fast fashion a aussi complètement modifié les habitudes consommation. Les personnes qui fabriquent elles-mêmes leurs vêtements sont devenues très rares.

S.M. : Il n’existe aucune alternative à ces deux modes de production ?

V.E. : On a vu apparaître ces dernières années des structures qui proposent des équipements spécialisés destinés aux jeunes designers, ce qui indique que je ne suis pas la seule à réfléchir à cette problématique. Il s’agit de jeunes ingénieur·e·s ou technicien·ne·s textiles qui achètent une machine industrielle, réalisent le prototypage et fabriquent de petites séries pour des designers. La marque Afterwork Studio, qui fait maintenant une collection très orientée maille, travaille avec l’une de ces structures. Il n’en reste pas moins que seul le·la propriétaire de la machine est détenteur·trice du savoir. Impossible en tant que designer de déterminer si un refus de fabriquer tel motif ou tel design est lié à une question de confort ou à de vraies limites technologiques. Je milite pour la mise en place de structures qui permettent de travailler la production presque à la pièce, ce qui règlerait les problèmes de stocks et d’invendus qui pèsent sur les épaules des designers.

S.M. : Que fabrique-t-on en mailles dans une maison de mode ?

V.E. : C’est un mode de fabrication polyvalent qui recouvre un vaste champ de la confection. Certaines baskets Adidas sont composées en maille, tout comme les chaussettes, les sous-vêtements, les sweat-shirts ou les bonnets. La domination de la maille est liée en partie à la montée en puissance du sportswear, car la plupart des pièces de ce segment sont composées par cette technique. Sur le plan esthétique, comme la maille est faite de fils, elle offre une multitude de possibilités pour donner de la structure à un vêtement ou en élargir la gamme de couleur. Enfin, elle offre davantage de souplesse en terme de gestion des commandes, car il est beaucoup plus simple de maîtriser une quantité de fil que des mètres de tissu dans lesquels on va découper en générant des pertes conséquentes.

S.M. : Vous avez travaillé sur deux modèles de machines à tricoter dans le cadre du projet de recherche KnitGeekResearch. Quelles sont leurs fonctionnalités respectives ?

V.E. : La première machine, qui était à la base du projet, est celle que j’appelle la machine Maker. Je l’ai développée dans un maker’s space avec un ingénieur, Fabien Degoumois. C’est une machine à tricoter automatisée qui permet de produire du tricot circulaire, c’est-à-dire sans couture. Grâce à cette technique, le temps de confection d’un vêtement est réduit de 30%. En termes de développement, il nous reste désormais à trouver une solution pour modulariser la fonture afin que la machine tricote véritablement en 3D, et non pas uniquement de manière cylindrique.

S.M. : Son but est donc d’accélérer la cadence de production ?

V.E. : Absolument. La démarche est d’ordre technico-économique. Elle comporte aussi une part exploratoire en terme de design, puisqu’on peut imaginer d’autres types de pièces que des vêtements en tricot comme des bandages ou des baskets par exemple. Un autre apport est le travail en moyenne jauge. La jauge indique le nombre de mailles par centimètres. Plus la jauge chiffre grand, plus la laine est fine. Une moyenne jauge correspond à la maille d’un pull d’hiver pas trop épais. Ce type de jauge n’est plus proposé par les machines à tricoter domestiques, qui sont des modèles en plastiques très low-tech, qui n’existent pas en double fonture.

S.M. : À quoi ressemblent ces machines à tricoter domestiques ?

V.E. : Il s’agit d’un objet allongé, d’environ un mètre. Le mécanisme se compose d’une plaque de métal sur laquelle repose une série de petites aiguilles courbées qui s’appelle la fonture ou le needle bed et d’un chariot. Le chariot fait avancer les aiguilles afin de placer les mailles derrière un clapet et disposer un fil à l’avant. Quand le chariot passe, l’aiguille se remet en position arrière, un nouveau rang de maille se forme. Pour faire du tricot circulaire ou de la côte, deux lits d’aiguilles qui se présentent en quinconce sont nécessaires.

S.M. : Est-ce qu’elles comportent une part d’électronique, afin, par exemple, d’automatiser l’ajout ou la réduction de mailles ?

V.E. : Les machines en moyenne jauge sont des appareils purement mécaniques. Le tricot se fait en fully fashioned, c’est-à-dire directement dans la forme du vêtement, si bien que lorsqu’on veut réduire ou augmenter les dimensions, il faut prendre une maille et la mettre sur l’aiguille d’à côté. Ce n’est pas un problème quand on change les dimensions sur les côtés, mais pour faire une diminution centrale, c’est plus compliqué, car il faut déplacer toutes les aiguilles pour remplir le trou de l’aiguille ôtée. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons modulariser la fonture. Lorsque nous y serons parvenu, il deviendra possible de faire du tricot en 3D, en retirant simplement le bloc d’aiguilles et en resserrant, sans s’embêter à déplacer les aiguilles une à une.

S.M. : Comment avez-vous fabriqué cette machine ?

V.E. : Celle-ci a été créée entièrement par nos soins. La conception repose sur des projets existants en open source. La recherche consistait donc en un premier état de l’art. Même si nous avons constaté qu’il comportait divers problèmes, nous sommes partis du modèle de Gérard Rubio, auteur de la machine Wally, pour créer le premier prototype. Nous l’avons agrandi et nous avons changé une partie de son architecture mécanique déficiente à partir de ce que nous trouvions sur GitHub1.

S.M. : Et la seconde machine ?

V.E. : Son but est d’intégrer des motifs dans le tricot. C’est une fonctionnalité qu’on a commencé à rencontrer sur les machines à tricoter à partir des années 1960 par le biais d’un système de cartes perforées. La limite de cette technologie, qui fonctionne par ailleurs très bien, concerne la taille du motif, qui ne peut pas excéder trente aiguilles. Les cartes produisent des petits motifs géométriques répétitifs baptisés Fair Isle du nom d’une île des Shetland où ils ont été inventés. La carte est activée par des solénoïdes, des électroaimants. Lorsqu’on descend la carte, le paquet de trente aiguilles est distribué sur l’ensemble de la fonture. Pour des designers qui souhaitent créer des motifs plus complexes, qui nécessitent par exemple de doter l’aiguille 1 d’une fonction et l’aiguille 200 d’une autre, ce système n’est pas adapté.

Là encore, nous avons évalué divers projets de type open source qui tentent de dépasser cet obstacle technique et nous avons retenu AYAB – abréviation de All Yarns Are Beautiful – qui occupe une communauté très active. Sur le plan technique, il s’agit de pirater le hardware et le software de la machine. Nous trafiquons de vieilles machines Brother des années 1980. Seule la marque Silver Reed continue à fabriquer des machines domestiques aujourd’hui. Elle propose des modèles moyenne jauge et fine jauge. Les programmes pour faire du motif coûtent dans les 500 euros et leur fonctionnement est souvent défectueux. Ces logiciels propriétaires conditionnent l’usager, ne peuvent être installés que sur une seule machine à la fois et sont difficilement piratables. Impossible de fouiller dans le mécanisme sans endommager la machine. À l’inverse, on peut facilement dévisser et manipuler une vieille Brother car les fabricants n’avaient pas imaginé qu’on chercherait à les pirater 40 ans plus tard.

S.M. : Comment est-ce qu’on pirate une machine ?

V.E. : Nous privilégions les machines qui comportent un petit système électronique de base telle que la gamme des 900 de Brother. Certains motifs de base étaient inclus dans la machine et il fallait acheter une cartouche pour élargir la gamme de motifs. On peut brancher ce système électronique à un Arduino, un microcontrôleur en partie open source qui envoie des ordres au processeur. L’Arduino est lui-même relié à une autre pièce, qu’on appelle un shield, qui fait l’interface, notamment électrique. L’ensemble est connecté à un ordinateur sur lequel on peut télécharger le programme de tricotage de motifs d’AYAB. L’image doit faire 200 pixels de large, puisque la machine comporte 200 aiguilles. Le nombre de rangs est, lui, totalement libre. Selon la complexité du motif, on peut ainsi tricoter environ 50 à 60 centimètres de maille en un quart d’heure. L’étape suivante du projet consiste à se débarrasser du lien physique à l’ordinateur2 et à la connectique pour envoyer une image directement depuis un smartphone au logiciel AYAB.

S.M. : Les nouvelles technologies imposent de nouvelles esthétiques. Vos machines invitent-elles à explorer de nouvelles voies de création ?

V.E. : Oui, j’ai commencé à m’intéresser à l’autogénération de motifs par la machine via des algorithmes. Je travaille avec le Fablab de Renens, en particulier avec son responsable Richard Timsit. Dans ce cadre, Richard a créé un algorithme qui s’appelle « Texte to tricot ». On choisit un masque qui décide par exemple que les voyelles d’un texte apparaîtront dans une couleur et les consonnes dans une autre. J’ai tenté l’expérience avec le texte même de l’algorithme, si bien que l’algorithme se tricote lui-même. La question du pixel devient aussi un champ à explorer avec ce processus de fabrication, puisqu’on travaille à partir de cette unité.

S.M. : Ce projet issu de la filière mode se distingue par son rapport avec l’ingénierie et la culture maker. Comment est-ce que vous vous identifiez à cette communauté ?

V.E. : La culture maker regroupe plusieurs concepts dans lesquels je me reconnais, comme le partage d’expériences et la mise en réseau. Ces modes de transmission et d’apprentissage en commun se rapprochent de ma manière d’envisager mon travail de professeure. L’esprit maker répond à l’injonction contemporaine à l’autonomie et au long life learning, qui s’inscrit dans une pédagogie constructiviste, c’est-à-dire de construction active du savoir et d’adaptation à la situation.

Personnellement, j’ai été très bien accueillie dans cette communauté. Cela dit, sociologiquement parlant, le mouvement maker, et le domaine de l’innovation en général, reproduisent un clivage de genre. Je me demande si ce mouvement n’apparaît pas si révolutionnaire parce qu’il parle fortement aux hommes.

Dans les années 1980, les féministes pensaient que l’informatisation de la société permettrait un accès plus égalitaire des femmes au marché du travail. Or, les politiques de recrutement de cette époque ont complètement brisé cet élan en privilégiant les hommes. L’informatique est ainsi devenue une autre chasse gardée masculine, à l’instar des métiers de la mécanique. On pourrait évoquer d’autres alternatives au libéralisme que la culture maker, tel que l’écoféminisme, ou d’autres qui exercent le troc et le partage de connaissances, mais sur des supports considérés comme féminins, dont la visibilité est bien plus faible.

S.M. : Cette approche critique liée au genre transparaît-elle dans votre projet ?

V.E. : Je n’y ai pas pensé de prime abord. Mais l’intérêt que KnitGeekResearch suscite chez certaines personnes me pousse à m’interroger. Parce qu’il touche à l’informatique et à la technique, le projet excite peut-être davantage de curiosité qu’un projet de mode plus directement axé sur le design, alors même que j’estime que les questions liées à la maille sont tout aussi fondamentales dans cette recherche.

S.M. : Cet intérêt n’est-il pas aussi lié à l’imaginaire anticapitaliste qu’il fait ressurgir ? La Révolution industrielle et les luttes de classes qu’elle a engendrées avaient souvent pour cadre les manufactures textiles. Les Luddites détruisaient les métiers à tisser qui rendaient certaines professions manuelles spécialisées obsolètes. En permettant aux designers de mode de se réapproprier leur outil de production, vous luttez contre le processus d’aliénation décrit par Marx.

V.E. : J’avais effectivement cette idée à l’esprit. La Révolution industrielle, puis toute une série d’initiatives capitalistes visant à rationaliser le travail, comme le taylorisme, ont fragmenté les savoir-faire et ont prolétarisé les petits producteurs. Depuis cette époque, la machine fonctionne comme interface entre le·la concepteur·trice et le produit final. Cette déconnexion par rapport à l’outil de travail implique de s’appuyer sur des fournisseurs et des machines qui canalisent la créativité en fonction des possibilités techniques et du planning des sous-traitants. Parfois la machine est capable de réaliser le projet, mais le travail est considéré comme trop contraignant par le fournisseur. Mon projet a pour but de questionner cet état de fait. Il s’inscrit dans une idée de relocalisation, car je milite pour un design dans lequel le·la concepteur·trice peut avoir une influence sur son outil de travail afin que sa sensibilité soit conservée tout au long du processus de production.

S.M. : Vos machines seront-elles accessibles à la HEAD ?

Nous en discutons à l’interne du Département Mode. J’aimerais déjà que mes étudiant·e·s du cours de maille puissent en profiter. Ce n’est ni coûteux ni compliqué de les implémenter. Si l’on arrive à créer l’application web dont je parlais, il·elle·s pourront envoyer leur motif depuis un smartphone. Le rêve serait d’arriver à une solution proche de ce que peut réaliser une imprimante 3D, avec du fil textile.