Mode et anthropologie : chassé-croisé autour de la question du travail

Text

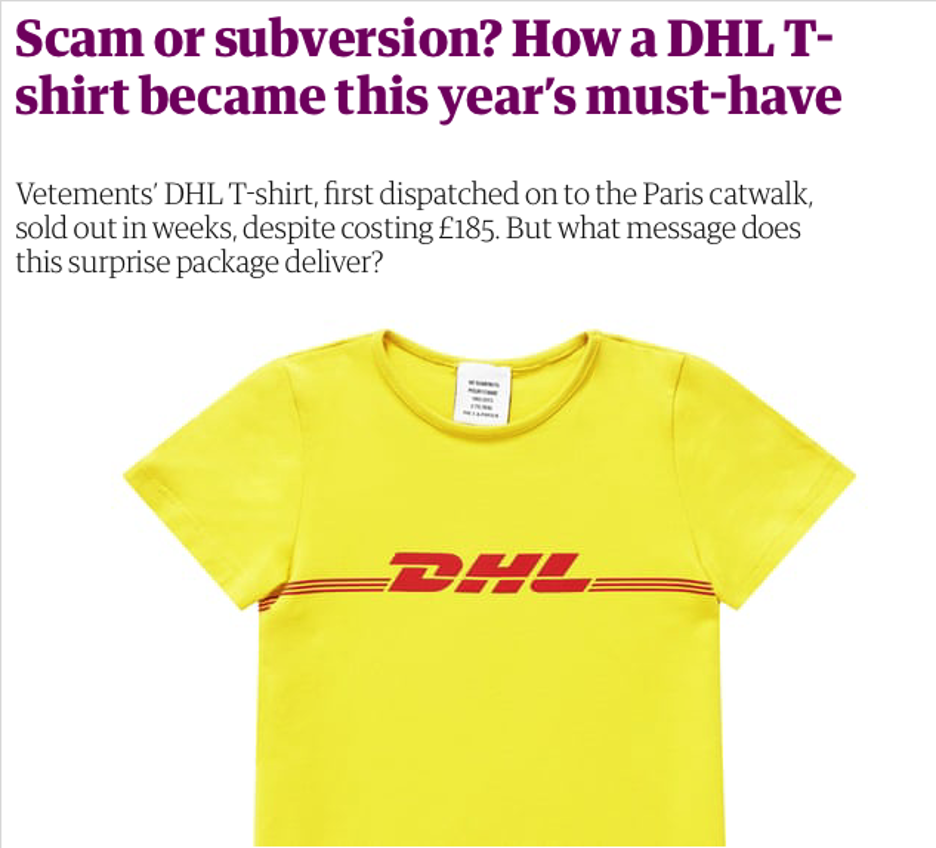

En 2018 paraît Le Plus Beau Métier du Monde, condensé de la thèse de doctorat de l’anthropologue Giulia Mensitieri. L’ouvrage fait sensation, relayé par des médias tel que The Guardian ou encore récemment le magazine M du journal Le Monde. Il donne à voir l’envers du décor d’une industrie de la mode, du luxe en particulier, éminemment lucrative. L’anthropologue y révèle, au fil d’enquêtes de terrain, les mécanismes qui entretiennent une précarité de l’emploi, méconnue du grand public, pour qui le luxe et ses milliards de chiffres d’affaires annuels sont synonymes de glamour et de prospérité. Le constat est cinglant : l’élite créative sur qui repose les produits et les imaginaires de cette industrie peine à se faire rémunérer. En lieu et place d’un salaire, la promesse d’une visibilité, à terme rentable promet-on, ou des vêtements griffés qui maintiennent l’illusion de la réussite malgré les loyers non payés et une accumulation de dettes.

Le constat de cette précarité du monde créatif fait écho à celui que la sociologue britannique Angela McRobbie posait en 1998 déjà dans British Fashion: Rag Trade or Image Industry1. Toutes deux investies sur la question du travail et de la précarité parmi les élites créatives, elles partagent une même place, légèrement excentrée vis-à-vis des fashion studies, puisqu’elles interrogent la mode depuis les champs établis de la sociologie et de l’anthropologie. Dans sa critique de l’ouvrage de McRobbie, l’historienne de la mode Rebecca Arnold conclut sur la nécessité d’une plus grande collaboration entre les fashion studies et des disciplines comme la sociologie, afin notamment, d’éviter les raccourcis de part et d’autres2.

C’est dans cet esprit de collaboration que l’entretien qui suit a pris forme, une collaboration entre l’anthropologie empreintes des enjeux contemporains, telle que pratiquée par Giulia Mensitieri, et les discussions et diverses expériences qui émergent d’une pratique de la mode et de son enseignement. Les enjeux : mieux cerner les apports de l’anthropologie et la manière dont elle s’éloigne des rapports de domination qu’elle a pu contribuer à instituer, et saisir quels sont les horizons dessinés par Le Plus Beau Métier du Monde en donnant à voir la manière dont la pratique de mode résonne avec et infléchit les critiques que l’ouvrage émet lorsque sont soulevées les spécificités du médium mode.

L’entretien est une version éditée et condensée d’un entretien3 conduit dans le cadre du projet de recherche de recherche-création @fashion_colloquialism. Le projet, mené par la designer Emilie Meldem et la théoricienne Aude Fellay, enseignantes à la HEAD – Genève (HES-SO), cherche à définir, par les moyens du design mode, les spécificités du médium mode et à dessiner les contours du cadre et des pratiques nécessaires à sa soutenabilité.

Aude Fellay et Emilie Meldem : Ton livre, à sa sortie, a fait l’effet d’une bombe dans le corps estudiantin. Il a créé un espace pour les étudiant·exs ; nous sommes passé·exs de discussions timides sur le sujet à des discussions de fond, armé·exs d’un contexte et de concepts. Nous avons côtoyé de nombreux étudiant·exs pour qui le livre a été important, et nous tenions à te le dire. Aujourd’hui, cette critique du travail paraît acquise.

Giulia Mensitieri : Pour moi, c’est la plus belle gratification, celle de permettre l’ouverture d’un espace d’échange. Il faut garder en tête d’où je viens et ce que je fais. Je suis une anthropologue politique, je viens des études sur la globalisation, les classes sociales, sur les nouvelles élites, les études urbaines, les lettres même avant… Rien à voir avec la mode donc.

Je suis arrivée à cet objet parce que je me posais des questions sur le travail, sur les nouvelles élites valorisées qui devenaient un peu l’archétype du monde en devenir. Et la mode est l’objet par lequel je pose les questions qui me travaille en tant que chercheuse. Le but n’est pas pour moi d’assigner un monde à une définition que j’aurais élaborée mais c’est de proposer une analyse du capitalisme à travers cet univers.

Encore maintenant, je reçois régulièrement des e-mails d’étudiant·exs mais pas que – de graphistes, de personnes qui ont travaillé dans la communication qui se sont reconnu·exs dans le livre, ou en tout cas se sont approprié·exs le livre ou une partie du livre ou qui ont trouvé dans le livre la formulation à des choses qui les travaillaient et qu’iels n’arrivaient pas à penser de manière systémique. Je crois à une recherche publique. Une recherche rigoureuse du point de vue intellectuel et théorique, qui parle à l’académie mais peut être aussi en dehors.

A.F. : Est-ce que l’anthropologie que tu pratiques s’inscrit dans une perspective féministe ?

G.M. : Pas nécessairement. Il y a différentes manières d’être féministe par ailleurs. Moi, oui, je me revendique féministe parce que c’est un déplacement, un décentrement nécessaire pour déconstruire les récits hégémoniques. Dans mon travail, c’est quelque chose qui est venu après ce livre. Ce livre est ma thèse de doctorat donc c’est un long travail. C’est la manière avec laquelle je suis entrée en contact avec l’univers de la mode et que j’ai essayé de travailler les questions qui sont venues à moi mais il y a tout un après, ça fait onze ans que je travaille sur ce sujet. Évidemment, même en écrivant le livre, il y a des questions de genre que je n’ai pas abordées de manière frontale. La dimension féministe m’a sauté à la figure après l’enquête, et d’une certaine manière le travail n’est jamais fini.

Si l’anthropologie est la science du décentrement, le féminisme est un de ces décentrements nécessaires et inévitables pour penser le monde. C’est cette idée de marge et de centre, Des Marges au Centre, c’est le titre de l’ouvrage de bell hooks. L’anthropologie est une science qui interroge les marges ou observe le monde depuis les marges, depuis les frontières – sociales, spatiales, etc. – qui sont des lieux vécus. C’est une science qui interroge ces rapports entre marge et centre, Nord-Sud par exemple, mais on peut le déployer de mille manières. Évidemment, l’enjeu féministe se situe au cœur de ces interrogations.

E.M. : Est-ce que l’anthropologie crée des imaginaires et des normes que l’on pourrait considérer comme nocifs ?

G.M. : L’anthropologie est vraiment une discipline qui a opéré un changement radical dans les années 1970, formalisé dans les années 1990. Bien sûr, c’est une science qui, dans son origine, est liée au passé colonial. Je fais partie du comité de rédaction d’une revue qui s’appelle Monde Commun. Les anthropologues dans La Cité, et qui, justement, prône une anthropologie publique. Le numéro que nous avons présenté récemment s’appelle « Trans : des existence transfrontalières » où la notion trans se trouve déployée dans la classe, le sexe, etc.

Et il y a cette notion qui a émergé, une provocation en quelque sorte, que l’anthropologie telle qu’elle est aujourd’hui – et malheureusement cela n’est pas assez visible – est une science « queer » au sens où elle interroge les frontières, elle observe le monde à partir des frontières et elle ne définit pas justement. Elle n’a pas du tout pour but de définir mais elle a pour but d’observer, d’analyser les choses en devenir, donc plutôt de déconstruire les catégories que de les affirmer… C’est l’anthropologie telle que je la pratique ainsi que celle que les gens autour de moi la pratique mais ce n’est pas une perspective portée par tous·tes.

A.F. : Si l’un des enjeux d’une perspective féministe est l’articulation d’un horizon, quel est l’horizon – le projet politique – vers lequel le livre tend ? D’une certaine manière, il est suggéré mais pas articulé dans Le plus beau métier du monde. L’ouvrage conclut sur la nécessité d’un « désenvoûtement » et paraît rejoindre les conclusions de la sociologue britannique Angela McRobbie, soit notamment la nécessité, très concrètement, d’un respect du droit du travail et d’une plus grande prise de conscience par les travailleur·sexs de leurs droits.

G.M. : Premièrement, c’est une question qui est difficile parce que mon boulot n’est pas de trouver des réponses, des solutions, des horizons. Je peux vous donner ma vision mais je vois les choses collectivement au sens où je vois ce livre comme une brique ; j’ai donné ma contribution qui est celle d’une anthropologue, qui est celle d’une personne qui analyse, qui étudie, qui interroge et je ne sais pas trouver des solutions. Il y a bien sûr la Giulia citoyenne, la Giulia politique.

Bien sûr que mon travail est politique ; je ne crois pas une seconde à la neutralité axiologique d’une science sociale qui serait pure ou sans position mais je ne sais pas trouver des solutions, ou en tous les cas pas toute seule. Ce travail est quelque chose que je mets dans l’espace publique qui ouvre des questions que les gens doivent s’approprier. Si j’ai quelque chose à donner et à dire, je le fais avec grand plaisir ; je le fais par ailleurs, mais je ne sais pas trouver des solutions. C’est le boulot des gens avec qui j’ai envie de dialoguer et de collaborer.

Là je commence à me positionner parce que j’ai plus d’assurance, parce qu’on est dans un moment de l’histoire de l’humanité dans lequel on ne peut plus trop se permettre de ne pas se positionner par rapport à certaines choses. Mais dans mes premiers entretiens, à ce type de questions, je disais « écoutez, je n’ai rien à dire. »

E.M. : Les observations que tu fais impliquent certaines choses indirectement…

G.M. : Bien sûr. Oui, il y a une critique du capitalisme, bien évidemment. Je ne suis pas ces auteur·trices qui trouvent que c’est la loterie, que c’est chouette et que par ailleurs on s’épanouit. Avoir une position et donner une solution, ce n’est pas nécessairement la même chose.

A.F. : Peut-être qu’il s’agit moins de « solutions » au sens pratique mais d’impulser des changements de paradigmes en proposant des concepts qui permettent de réorienter des pratiques.

G.M. : Les gens s’approprient ou pas, prennent ce qui leur sert ou pas, ce qui est en adéquation avec leur vie. Je n’ai pas vocation à documenter la vie de millions de personnes qui travaillent d’une manière ou d’une autre dans ce secteur. Ce n’est pas ma vocation de dire aux gens vous êtes cons et vous êtes exploités alors que Bernard Arnault se fait du pognon. Par ailleurs, c’est ma grande fierté au sens où ça ne m’est jamais arrivé en cinq ans que des travailleur·sexs de la mode me disent qu’iels ne se sont pas senti respecté·exs. Il y a des gens qui m’ont dit « j’ai eu une expérience différente », et c’est intéressant pour moi de l’entendre. Le livre est une assise, une brique mais il en faut d’autres. Je pense que c’est ça que les gens me renvoient. La puissance de l’individualisme, du néolibéralisme, c’est qu’on vit des expériences comme intimes, subjectives et personnelles des choses qui sont systémiques. Je pense que pour les étudiant·exs et les travailleur·sexs – tu vois plein de gens m’ont dit « j’ai eu l’impression de lire mon journal intime » – le livre leur a permis de sortir de cette échelle de l’interpersonnel, du « c’est mon expérience ». Il ouvre des horizons collectifs qui sont à composer…

A.F. : Le relatif vide théorique qui entoure le design mode – que l’on conteste avec @fashion_colloquialism d’ailleurs en s’intéressant à d’autres sources – s’est vu rempli par des travaux qui proviennent de la sociologie et de l’anthropologie, et puis plus récemment par les questions qui ont trait à l’environnement. Le résultat est peut être une forme de déséquilibre : la critique est reçue de manière totalisante. C’est difficile ensuite de construire un autre discours, d’autres pratiques parce que l’imaginaire est surinvesti par la critique, par ailleurs légitime. Tenter de démontrer que la pratique est productive, notamment socialement bénéfique, démontrer sa spécificité – et sa capacité à produire des discours critiques – devient très compliqué. L’enjeu pour nous d’une certaine manière maintenant, c’est de se réapproprier la pratique sans perdre ce qui la constitue.

E.M. : Qu’est-ce que la pratique de la mode ? Quel est son rapport au design ? D’une certaine manière, ton travail va dans la direction d’un retour à l’objet, à la réalisation dans le sens où elle condamne tout ce qui vient s’y greffer – le rêve, le glamour, l’image – est décrit comme nuisible à la pratique. Une spécificité de la mode, c’est quand même de contextualiser l’objet, de l’insérer dans un contexte.

A.F. : Parce qu’il est lui-même issu d’un contexte ou d’un univers visuel. Sa définition se joue en partie autour de la place de l’image dans la pratique.

E.M. : Ou d’un contexte…

A.F. : Oui, l’image est une notion fourre-tout. On y associe l’image au sens photographique mais aussi les notions de spectacle, d’univers…comme si d’ailleurs, elles sont des éléments externes qui s’ajoutent à la pratique et qu’il suffirait pour le coup de les supprimer pour “sauver” la pratique.

G.M. : Le problème, au final, c’est le marché. Les images, les imaginaires font partie de l’histoire de l’humanité. Toute société humaine a une relation aux objets, aux corps et à la modification du corps par les objets. Le problème là, c’est l’échelle imposée par l’industrie. Et par industrie, j’ai en tête les grands holdings. Et la question qu’est ce qu’ils font de ces images, qu’est-ce qu’on leur fait faire, qu’est-ce qu’elles deviennent ? Le problème n’est peut-être pas les images ou les imaginaires en eux-mêmes.

E.M. : Mais tu prends position dans Le plus beau métier du monde ?

G.M. : Oui mais mon problème c’est la surconsommation, c’est la pollution, ce sont les inégalités de richesses, la dévalorisation, les économies de valeurs. En ce moment, en France, il y a tout un programme de revalorisation des métiers de l’artisanat liés à la mode. Dans mon terrain, ce que je vois, c’est une dévalorisation de tous les points de vue – économique, symbolique, social, etc. – des gens qui font. Je trouve ça fascinant que plus tu avances dans le luxe plus ce qui est valorisé, c’est le savoir-faire, l’artisanat alors qu’il y a cette espèce d’aliénation totale entre le savoir-faire et celles – ce sont principalement des femmes – qui ont ce savoir-faire. Le discours du patrimoine, c’est le travail de ces personnes en fait. C’est elle qui fait la valeur de l’objet dans les publicités.

E.M. : C’est précisément ce que l’on questionne : l’idée que la technique de réalisation détermine la valeur de l’objet de mode est fausse. Réduire un objet de mode à son « savoir-faire » permet notamment à l’industrie de donner une impression de valeur objective dans la justification des prix élevés. Il y a 10 ans les designers étaient mis·exs en avant, aujourd’hui ce sont les « petites mains », cela permet à l’industrie de créer à chaque fois de nouveaux storytelling autour de la création de l’objet de mode tout en gardant l’ensemble de ce processus opaque. En effet, il y a beaucoup de personnes dont le travail est invisibilisé, comme les développeur·sexs, chef·fexs de produit, fabricant·exs, etc. Et le résultat de cette instrumentalisation semble être au final la précarisation des emplois pour tout le monde.

G.M. : Ce qui m’intéresse ce sont les hiérarchies qui sont complexes et la valorisation des métiers créatifs. Les écoles de mode par exemple, c’est un business énorme. En France, il y a 275 filières de mode. À Paris, il en a 75. Les frais sont considérables pour la plupart de ces écoles. Ce que j’observe, aussi, c’est la précarisation d’autres métiers. Les gens qui étaient dans le marketing, la communication étaient dévalorisés au sein des écoles de mode mais une fois dans l’industrie, ils étaient payés. C’étaient des métiers dans lesquels tu étais bien payé même en tant que stagiaire et tu étais très vite embauché. Aujourd’hui, cela n’est plus le cas dans les maisons de luxe alors qu’elles sont de plus en plus riches malgré les crises. Elles tirent les salaires vers le bas avec ce discours culpabilisant de « la chance d’être là ».

A.F. : Un argument qui revient souvent à ce sujet c’est l’idée qu’il y a trop de designers, le marché ne parviendrait pas à les absorber. Cet argument est problématique. À mes yeux, cette envie de faire de la mode dit un désir pour le design de mode et la création. Le problème n’est pas le désir de faire de la mode mais bien les issues trop étroites. Peut-être que la conclusion de l’attrait pour ces métiers est de considérer, à nouveau, d’autres organisations du travail, y compris son abolition.

G.M. : On dit la même chose à l’université. Dans la mode, ce qui est différent, c’est qu’il y a de l’argent. Pour moi, il faut interroger les catégories matérielles et immatérielles qui sont des catégories néolibérales qui renvoient à des divisions coloniales et sexistes par ailleurs. Quand on retrace comment le capitalisme s’est construit, on réalise qu’il se fonde sur l’idée que la création et les idées seraient propres à l’Occident et aux villes et que la main d’œuvre est, elle, composée de personne proches de la nature et qu’en conséquence elle doit se faire à distance des centres. Et bien ça, c’est ce que le luxe vend encore : le Made in France, le Made in Italy, le grand artisanat. Ce sont des catégories qui ne tiennent pas la route.

A.F. : Cette précarisation est moins le fruit d’une division matérielle/immatérielle qu’une centralisation des richesses et des infrastructures. Lorsqu’on lance un business de mode en tant qu’indépendant·e, les chances de survies et d’un revenu soutenable sont maigres alors que LVMH engrange des milliards. À l’exception de quelques investigations, la structure est finalement peu mise en cause. Cette centralisation converge avec celle des GAFAM d’ailleurs.

E.M. : Une enquête de Mediapart a montré que cela touche même à l’État français.

G.M. : Le luxe est la deuxième richesse en France après les armes. Le néolibéralisme, c’est ça : l’économie financière qui prend le dessus sur l’État-nation. Ils ont un pouvoir politique direct. Macron est le premier président à avoir invité des créateurs de mode à l’Élysée. En Italie, Gucci a fait de l’évasion fiscale, en Suisse d’ailleurs. C’est pour ça que je dis qu’il faut arrêter de penser que ces espaces sont des espaces de glamour et de paillettes.

A.F. : Ce sont des espaces politiques.

G.M. : Politiques à la micro échelle parce qu’ils dicte des normes des corps, des images, de genre, de consommation et politique au sens macro par les concentrations de richesses et la division du travail à l’échelle globale. LVMH se lance en ce moment dans un projet de centre au sein de l’École polytechnique de Paris par exemple.

E.M. : L’industrie a échappé à tout contrôle d’une certaine manière parce que la pratique est invisibilisée et sous-théorisée. La mode serait superficielle et vaniteuse : les critiques s’arrêtent souvent là. Les discours autour de la superficialité de la mode invisibilisent la pratique, sa complexité et son rôle à jouer dans nos sociétés. La difficulté d’avoir de réelles discussions de fond autour de la pratique de la mode permet aux grandes maisons de reproduire et créer à l’infini des normes tout en donnant l’impression qu’elles s’en émancipent, ou en faisant croire qu’il n’y a pas de réels enjeux derrière ces questions qui sont pourtant essentielles.

G.M. : Il n’y aucun intérêt à mettre le nez là-dedans, à ce que le public sache comment ça fonctionne.

A.F. : Il n’y a aucun intérêt à mettre des mots sur la pratique parce que cela lui accorderait le pouvoir de se définir en dehors du cadre déterminé par l’industrie.

E.M. : Ton livre a eu cet impact aussi parce qu’il fixe des choses qui sont dites tout le temps à l’oral. Au-delà, ce rapport à l’émotionnel, au corps, à l’identité, c’est aussi une question de regard, la mode permet de sortir d’un rapport au design d’objet cartésien forme-fonction. Ce rapport à l’image, la performance, la possibilité de se mettre en scène sont des pratiques de mode centrales et politiques, que l’industrie a très bien su capter et il est essentiel de trouver des manières de se les réapproprier.

A.F. : Tu parles dans Le plus beau métier du monde de ton affect, de ton dégoût…

G.M. : Pour moi, c’est un enjeu féministe. C’est mettre fin à l’idée qu’il y a qu’une seule manière de produire du savoir et de la connaissance qui serait la rationalité cartésienne. Je le refuse. Pour moi l’affect était une donnée utile parce qu’elle a trait à ce monde-là. Comment on doit se comporter, parler, ne pas parler – tout ça n’est pas dit, ce sont des affects. J’ai vu tellement de gens craquer, des situations de grandes inégalités aussi des gens heureux par moment. Mais systématiquement ce que j’ai vu, c’est quelque chose de lourd. J’étais mal d’ailleurs. Je me sentais impuissante. Avant de pouvoir poser une analyse, il a fallu établir une distance.

E.M. : Un studio, c’est quelque chose de très organique. Chaque personne va avoir un impact énorme sur le fonctionnement d’un studio. Et la hiérarchie peut vraiment jouer avec les énergies en mettant quelqu’un en avant pour rabaisser quelqu’un d’autre, puis inverser les équilibres la semaine d’après. J’ai vécu ou vu des centaines d’histoires, où la créativité et les complicités se confrontent à des colères, de la violence, du sexisme, du racisme, le tout entremêlé de champagne et de paillettes. Cela peut être dans certains cas très compliqué émotionnellement à vivre.

G.M. : La mode entretient cette idée qu’elle est un monde d’exception. Tu peux dire des choses qui ne passeraient pas ailleurs.

E.M. : Est-ce que tu penses que c’est propre à la mode ?

G.M. : C’est en tous les cas, un monde qui supporte ces excès, qui les met sur le dos du génie créateur…

E.M. : La mode s’est construite sur des identités marginalisées… Il y a quelque chose de spécifique au contexte mode. Ce n’est pas simplement que la créativité justifie tout mais que la créativité constitue un espace de liberté qui n’est pas possible ailleurs, et qui est aussi un espace à défendre.

A.F. : D’ailleurs, comment est-ce que tu navigues la norme ou les prescriptions dans ton travail ethnographique ? Tu décris par exemple les tenues « exubérantes » des travailleur·sexs. Est-ce que tu ne te retrouves pas nécessairement du côté de la norme et donc contribues à la marginalisation ou à l’exceptionnalisation de ce monde ?

G.M. : Je raconte ce que je vois avec mes yeux. Mais je ne suis pas sûre d’avoir utilisé ce mot. Sans doute sur Mia, parce qu’elle y tient. Mais c’est une bonne question. Ma manière de faire, c’est d’être au plus près des choses, de faire parler les choses par elle-même. Mais je n’ai pas eu l’impression de renforcer une altérité radicale mais plutôt de raconter comment un monde se construit. Dans ce monde, le vêtement a un poids et pas simplement celui qui est dessiné mais celui qui est porté. Il structure les interactions. Je renverse la question. C’est un monde qui produit constamment du jugement. Par ailleurs, la mode fait ça. Cette chaussure-là par exemple te permettait d’être placé·e ici plutôt que là. Je n’ai jamais su moi-même comment m’habiller. J’avais systématiquement l’impression d’être à côté de la plaque. Le dégoût, c’est de respirer ce truc constant du jugement « c’est qui elle », « comment elle est sapée », « elle est cool, elle n’est pas cool ». Des catégories qui construisent des hiérarchies.

E.M. : Depuis la sortie du livre, beaucoup de choses ont changé, le covid est passé par là, MeToo… Est-ce que tu te positionnerais différemment par rapport à certaines choses ?

G.M. : C’est la première brique de mon parcours de recherche, la première étape, et il y a d’autres fils que j’ai envie de tirer mais je ne ferais pas les choses différemment je crois. La question de la place des femmes, la question de ces hiérarchies entre travail matériel, immatériel dans les rapports Nord-Sud, c’est ce qui m’occupe maintenant…

Notes

- Elle y enjoint les designers de mode à prendre leurs distances avec une vision de la création justifiant tous les sacrifices et, entre autres, à s’allier aux travailleur·sexs qui rendent leur créations possibles. Depuis, elle dessine les contours d’un modèle alternatif dans lequel les designers sont des acteur·rice·x·s de micro économie locale et dont les pratiques pourraient se concevoir comme socialement bénéfique.

- « Perhaps what the book suggests is that, just as McRobbie calls for greater collaboration between different branches of the fashion industry, there should be a similar bridge-building between fashion studies and sociology, drawing together the methodologies and knowledge from each to add to our overall understanding of this complex and multi-faceted subject. » Rebecca Arnold, « British Fashion Design, Rag Trade or Image Industry?, Angela McRobbie », Fashion Theory, 3:1, 1999, p.137.

- L’entretien complet comprend notamment les interventions du designer Peter Wiesmann.

Back to summary

Back to summary