Abstract

A crucial stage in the construction of a film – where rhythm, grammar and dramaturgy are redefined – editing remains a shadowy profession. Ael Dallier Vega is an editor and lecturer in the HEAD – Genève’s Cinema Department. In this interview with Delphine Jeanneret, she recounts how this immersive activity unfolds in the darkness of the editing room, processing hundreds of hours of rushes in order to bring out the director’s vision, sometimes to the point of being engulfed in parallel temporalities. Active in fields as varied as fiction, documentary, art film and video clips, Dallier Vega notably edited Mati Diop’s film Atlantique, which won the Grand Prix at Cannes in 2019. She has worked on new projects by artist Philippe Parreno, and regularly collaborates with Marie Losier, a fellow teacher in the Cinema Department. Dallier Vega recently edited Patrick Muroni’s documentary Ardente-x-s (2022), about the Lausanne-based ethical pornographic film production collective OIL Productions.

Text

Delphine Jeanneret : Au regard de ton expérience professionnelle, comment définirais-tu ce terme, « montage » ?

Ael Dallier Vega : Je trouve le terme anglais d’ « editing » beaucoup plus adéquat pour décrire mon activité. Faire un film de deux heures à partir de 300 heures de rushes implique de trier, couper, tailler, déplacer, choisir, mettre en forme. C’est un travail d’édition. Pour moi, « montage », ça évoque l’étagère Ikea. De plus, en tant que femme, c’est difficile de dire qu’on est « monteuse ». Le mot n’est pas forcément agréable à prononcer. Il ouvre la porte à toutes sortes de moqueries qui n’ont pas lieu d’être et auxquelles un terme comme « éditrice de film » – qui inspire tout de suite une forme de respect – ne laisserait pas la place. D’ailleurs, pour la plupart des gens, dans la vie de tous les jours, travailler dans le cinéma c’est être actrice ou réalisatrice ; « monteuse » ça n’existe même pas.

D.J. : C’est un mot qui passe mal au féminin en effet.

A.D.V. : Je dis souvent que je suis « monteure », pour couper court à la réaction typique qui consiste à me demander ce que je monte…

D.J. : Le montage au cinéma est pourtant souvent une affaire de femmes.

A.D.V. : À l’origine c’est un travail de couturière. Il fallait de petites mains, agiles et délicates, pour assembler la pellicule. Le métier n’avait rien de prestigieux et, à ce niveau, les choses n’ont pas beaucoup évolué. Malgré l’importance qu’il revêt dans la construction d’un film, le travail de montage n’est pas assez considéré, sans doute à cause de ses origines de métier féminin. Il est moins bien rémunéré que d’autres postes du cinéma d’égale importance et, comme partout ailleurs, les femmes gagnent moins que les hommes.

D.J. : Il n’y a ni syndicat du montage ni barèmes ?

A.D.V. : Si, il y a des grilles salariales qui sont obligatoires, mais qui demeurent négociables. Ce n’est pas un problème de visibilité : parmi les stars du métier, il y a des femmes et des hommes, mais, à compétences et responsabilités égales, les hommes gagnent plus. Je fais partie d’une association qui s’appelle Les Monteurs Associés et qui travaille sur ces questions. Autrement, je ne serais sans doute même pas au courant de tout cela, car le montage est aussi une activité très isolée ; on voit peu de monde, on passe beaucoup de temps à la tâche, toujours dans le même espace, les mains toujours occupées. Difficile de se syndiquer dans ces conditions.

D.J. : À quel moment as-tu su que tu voulais en faire ton métier ?

A.D.V. : C’est comme si ça avait toujours été là. Il y a 20 ans, quand j’ai postulé pour intégrer l’Escuela Internacional de Cine y Televisiỏn à Cuba, j’ai choisi le département montage sans hésiter.

D.J. : C’est une école réputée où beaucoup de personnes ont étudié.

A.D.V. : C’était une sorte d’Eldorado pour moi. En attendant d’avoir l’âge requis pour la rejoindre, j’ai fait des études de théorie du cinéma à la Sorbonne Nouvelle à Paris ainsi qu’une école de médiation culturelle, car je me destinais d’abord à l’art contemporain. Ce qu’on m’a inculqué à l’université continue de me guider dans ma façon d’aborder les questions fondamentales que l’on soulève quand on fait un film qui a un peu de sens, à commencer par celle du découpage, de la grammaire, de la narration, de la dramaturgie et bien sûr de la morale. L’enseignement théorique m’a donné des bases solides, fondatrices, mais j’ai ressenti le besoin de sortir du domaine de la pensée pour fabriquer des films.

D.J. : Il y a clairement des liens entre les questions que pose le montage (récit, rythme, etc.) et l’approche théorique. À cette époque, est-ce que tu lisais des textes sur cette discipline ?

A.D.V. : Oui, mais il y en avait peu et ils n’étaient pas toujours faciles d’accès. C’est dur d’écrire sur le montage, le résultat est souvent décevant car il s’agit d’une expérience très intime, qui se déroule au jour le jour et qui, à la façon du tissage, demande beaucoup de finesse et de délicatesse. C’est compliqué d’élaborer un manuel, malgré une base méthodologique commune, nécessaire et assez claire. Le montage n’a rien d’une science exacte. Il nous met face à l’infini. En grande partie, le travail se joue au niveau du ressenti et de l’intuition que l’on acquiert avec l’expérience qui s’allie à la partie réflexive de l’exercice. Chaque nouveau film est une découverte ; il faut en capter l’essence unique, en faire ressortir la substantifique moelle. Réussir à la percevoir pour ensuite la mettre en forme.

D.J. : Il n’y a pas de recette, tout s’accumule par expérience, et en même temps tu as acquis des bases à l’école. Comment as-tu vécu cet apprentissage ?

A.D.V. : Cuba a été l’école de la pratique et de la mise en forme des questions abordées lors de mes études à la Sorbonne, pas forcément faciles à manipuler quand on a 22 ans et que l’on apprend à faire. La vie sur le campus, perdu en pleine campagne, loin de tout, était très productive. On fabriquait plein de films. À l’époque, il y avait à peine internet et pas plus le téléphone, on n’avait rien d’autre pour s’occuper que le travail et la fête. J’ai accumulé beaucoup d’expériences et fait beaucoup de rencontres ! Les étudiant·es venaient de partout dans le monde. L’école se destinait d’ailleurs à former des gens de pays dans lesquels il n’y avait aucune cinématographie. Culturellement, c’était très fort. Les professeur·es intervenant·es venaient également de partout dans le monde, y compris des États-Unis, ce qui ne se faisait pas facilement en 2001 sous Fidel Castro. Chacun·e avait aussi son propre rapport au travail, en plus de son savoir-faire et de sa culture.

D.J. : Il y a des professeur·es qui t’ont particulièrement influencée ?

A.D.V. : Un professeur de montage mexicain qui nous parlait beaucoup des répercussions de son métier sur sa vie, des difficultés à gérer le quotidien quand on a une activité aussi prenante et passionnante, qui te happe dans des mondes et des temporalités parallèles. Il ne l’expliquait pas en ces termes, mais c’est ce que j’ai compris au fil des ans. On finit par avoir un rapport au temps très particulier. Ce n’est pas simple de se construire une vie privée à côté. Étrangement, c’est la leçon qui m’a le plus marquée. Les autres professeur·es m’ont apporté énormément – j’ai commencé à comprendre comment on construit un film –, mais, en montage, l’enseignement passe surtout par les travaux pratiques. Ce sont les professeurs d’autres départements comme Claude Bailblé, Yann Le Masson, Pascal Aubier qui m’ont le plus marquée. Ils avaient vécu une époque du cinéma très particulière, les années 1970, et savaient en parler avec beaucoup de force.

D.J. : On en revient toujours à cette idée de la rencontre. Comment a-t-elle lieu au départ ? Tu travailles aussi bien sur des documentaires que des fictions et des films d’artistes. On peut prendre comme exemples tes collaborations avec Marie Losier, Mati Diop et Philippe Parreno.

A.D.V. : Au départ, c’est souvent le ou la producteur·rice qui met les gens en contact, en fonction de leur sensibilité respective, de leur façon de faire. Dans le cas de Marie Losier, il y a eu une forme de convergence. Plusieurs personnes lui ont parlé de moi après que sa productrice lui avait conseillé de commencer une collaboration avec un·e monteur·euse. Le courant est tout de suite passé et, à ce jour, nous en sommes déjà à trois films ensemble. Avec Mati Diop on se connaissait d’avant, nous étions amies. Un jour, elle m’a demandé de l’aide pour terminer un montage. Notre collaboration a commencé comme ça, s’entremêlant à notre amitié d’une très riche et belle façon. On a passé sept mois ensemble en sous-marin pour le montage d’Atlantique. Humainement, intellectuellement et artistiquement ça a été une expérience exceptionnelle, qui a précédé et ouvert la voie à ma collaboration avec Philippe Parreno.

D.J. : Tu as collaboré avec lui récemment sur une œuvre assez monumentale. Comment est-ce que ça s’est passé ?

A.D.V. : J’ai connu Philippe par l’intermédiaire de son sound designer et collaborateur Nicolas Becker. Il y a eu un gros travail en amont, avant de se lancer dans No More Reality, projet qui réunit une grande partie des films qu’il a réalisés jusque-là. En plus de travailler avec cette matière préexistante, j’ai eu la chance de pouvoir utiliser des rushes de ses films anciens et non montés auparavant, de réfléchir avec lui sur son travail, pour trouver le récit qui réunit ses 20 ans de filmographie. Le film d’artiste donne beaucoup de liberté car on se détache de l’impératif d’entrer dans un modèle, de répondre à des codes.

D.J. : Le montage implique une relation très proche avec une, parfois deux, personne – le ou la réalisateur·rice.

A.D.V : En effet, c’est une relation unique dans la mesure où elle donne accès à la pensée de l’autre en direct. À l’expression de la genèse des choses, à ce qui préside à la construction d’une œuvre. C’est une des grandes beautés de ce métier. On remonte le fil.

D.J. : Il y a aussi un cadre particulier à cette relation, la salle de montage, un petit espace clos où la temporalité n’existe plus. Peux-tu le décrire ?

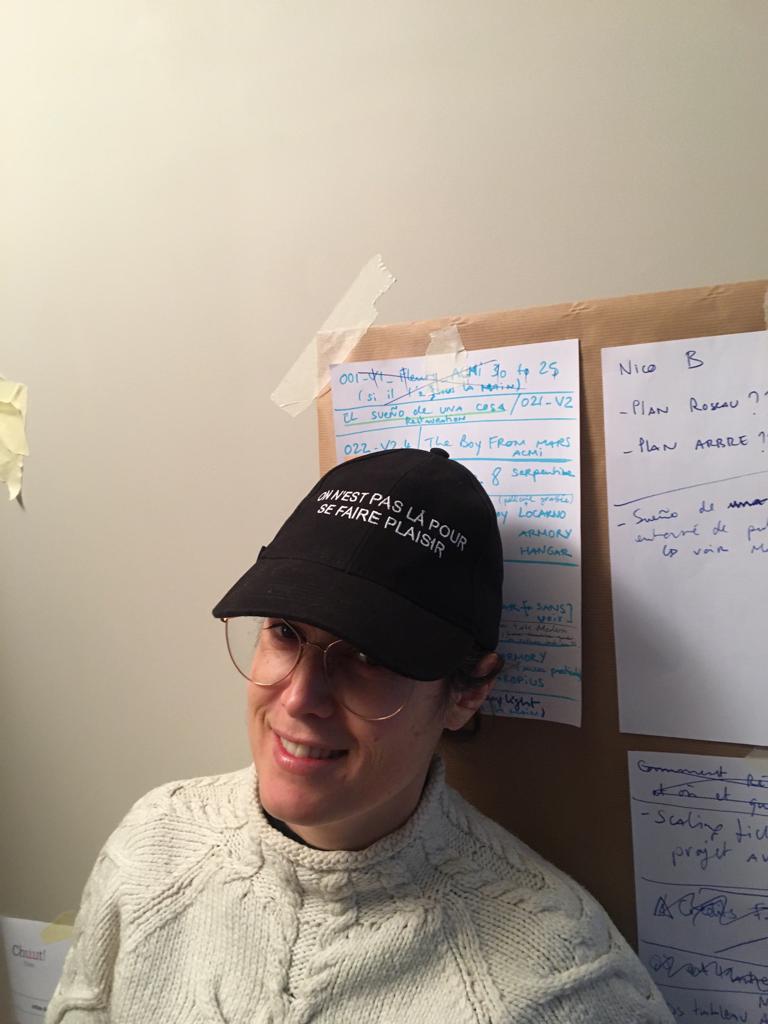

A.D.V. : Il s’agit bien d’un lieu hors temps, ouvert sur le dialogue. Dans cet espace, idéalement, il y a des machines très performantes, plusieurs écrans, dont un aussi grand que possible pour regarder le film. Avec un peu de chance, on y trouve une table qui monte et qui descend pour ne pas devoir rester assise huit à dix heures par jour, et un canapé pour le ou la réalisateur·rice, pour regarder le film et pour se reposer. Il y a un système d’insonorisation, et une chaise à côté de la mienne pour travailler en binôme. Entre ce sofa et le fait de ne pas se regarder, car on regarde le film, la configuration n’est pas si éloignée de celle d’un cabinet de psychanalyse. C’est un lieu où on se livre énormément.

D.J. : Est-ce que le film est indissociable de son ou sa réalisateur·rice ?

A.D.V. : Totalement indissociable ! La relation humaine joue un rôle crucial dans la réussite d’un projet en montage. C’est une alchimie complexe, notamment sur les plans artistique et intellectuel, qui fait que l’on accepte de travailler, ou pas, sur un film. Il faut en tout cas qu’il y ait une base commune, une entente sur comment on envisage le travail, comment on aborde le processus de fabrication. Sans un désir partagé et une confiance mutuelle, rien n’est réalisable.

D.J. : À quel moment arrives-tu dans le processus de fabrication ? Quand commences-tu le travail ?

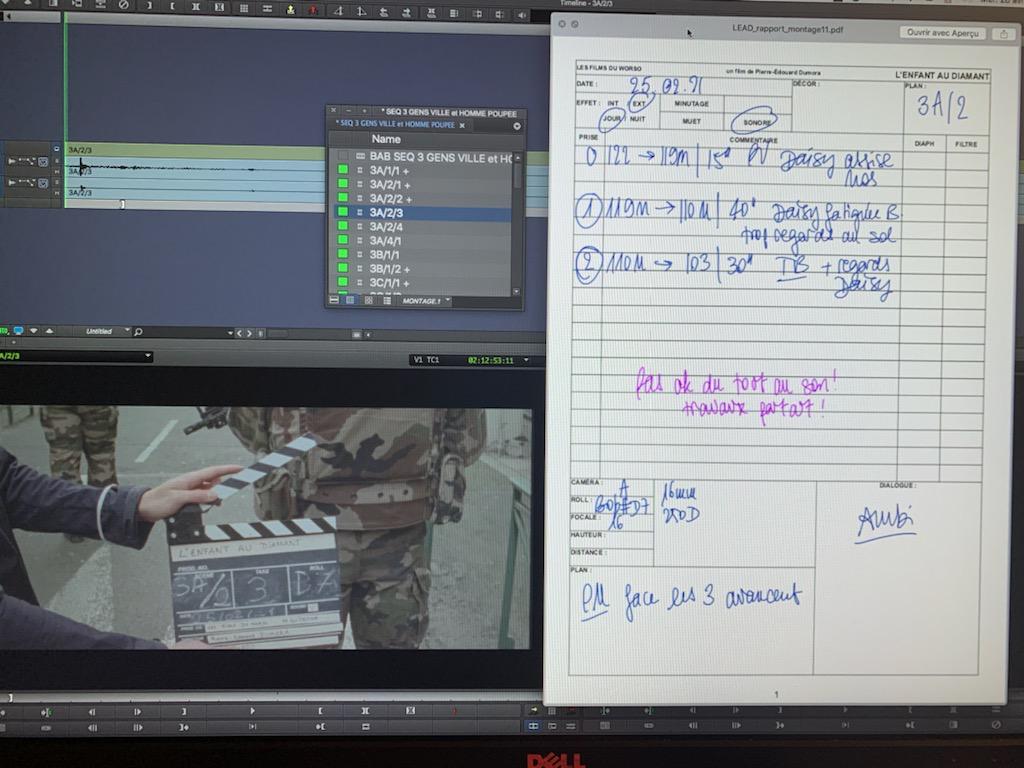

A.D.V. : Il n’y a pas de formule préétablie, si ce n’est que je tiens à ne pas intervenir avant de m’asseoir à ma table pour regarder les rushes. Souvent, surtout au début de leur carrière, les personnes qui réalisent des films ont tendance à vouloir discuter avec les monteur·euses en amont. Je ne pense pas que ce soit ma place. J’aime recevoir une mise en forme. C’est sur cette matière existante, concrète, que je vais réfléchir. Tout passif entrave le processus, j’ai besoin d’autant d’objectivité que possible.

D.J. : Comment est-ce que tu envisages la transmission de ton métier ?

A.D.V. : La masterclass est une formule intéressante que je pratique aussi mais j’aime surtout enseigner dans le format de l’atelier, comme à la HEAD. C’est la meilleure façon de donner les outils au bon endroit en fonction de la personne qui se trouve en face de toi pour lui faire comprendre la mécanique du montage : lui permettre d’identifier la problématique de son film et d’en voir la métamorphose. Il s’agit de créer un déclic. J’alterne de façon très spontanée entre mettre les gens sur la voie pour les autonomiser, et leur montrer comment je fais directement.

D.J. : Tout cela vient s’imbriquer dans les dimensions politique et éthique du montage.

A.D.V. : J’essaie de rendre les étudiant·exs témoin du pouvoir du montage, qu’il·elle·s en prennent conscience afin de l’appliquer aux endroits où, en influant sur leur film, il·elle·s vont produire du discours. À quel endroit se situe la comédie, le drame, l’émotion ? La magie manipulatrice du montage permet de maximaliser le potentiel de ce qui est en train d’être construit. Je me garde bien de parler d’éthique ou de morale, je préfère ne pas aiguiller les étudiant·exs, ce n’est pas mon rôle. Je les laisse faire cette expérience de la vie, ça leur appartient. Évidemment, se pencher sur ces questions profite aussi à ceux et celles qui se destinent à l’écriture, à la réalisation, au son ou à l’image. Ça touche à tous ces métiers-là. Le montage est au cœur de la pratique cinématographique.